地域包括ケアシステムの課題を徹底分析!現状と解決策を徹底解説

2025.05.22

高齢化が進む日本において、地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるようにするための重要な取り組みです。しかし、その理想と現実の間には、さまざまな課題が存在することも事実です。

「地域包括ケアシステムってよく聞くけど、何が課題なの?」「うちの地域は大丈夫なの?」そんな疑問を抱いている方は、地域包括ケアシステムの課題と解決策を確認しておきましょう。

この記事では、地域包括ケアシステムの現状を徹底分析し、避けて通れない課題について詳しく解説します。さらに、地域包括ケアシステムの課題に対する具体的な解決策をご紹介します。

ぜひ最後まで読んで、地域包括ケアシステムの課題を乗り越えるための施策を実行しましょう。

なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。

法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。

目次

地域包括ケアシステムの現状と課題

地域包括ケアシステムの課題を把握する前に「そもそも地域包括ケアシステムとは何か」概要と役割を理解しておくことが大切です。

地域包括ケアシステムの概要と現状を理解したうえで、課題解決に向けた基礎知識を確認しましょう。

地域包括ケアシステムとは

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のことです。これは、高齢化が急速に進む日本において、重要な社会基盤として注目されています。

具体的には、以下のような要素で構成されています。

| 住まい | 高齢者が安心して暮らせる住宅の確保 |

| 医療 | 必要なときに適切な医療を受けられる体制 |

| 介護 | 在宅介護や施設介護など、多様なニーズに対応できるサービス |

| 予防 | 健康増進や介護予防のための取り組み |

| 生活支援 | 買い物支援、配食サービス、見守りなど、日常生活を支えるサービス |

これらの一体的提供を可能にするためには、自助・互助・共助・公助といった多様な主体による支え合いが不可欠です。

担い手が連携し、地域全体で高齢者を支える仕組みが地域包括ケアシステムです。

地域包括ケアシステムの役割

地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り長く、住み慣れた地域で自立した生活を送れるように支援することを目的としています。具体的には、以下のような役割を担っています。

| 自立支援 | 高齢者の能力を最大限に引き出し、自立した生活をサポートします。 |

| 重度化防止 | 早期の介護予防や適切な医療・介護の提供により、状態の悪化を防ぎます。 |

| 在宅生活の継続 | 住み慣れた家で安心して暮らせるように、さまざまなサービスを提供します。 |

| 地域共生 | 地域住民が主体的に高齢者を支え、共に生きる社会を目指します。 |

これらの役割を果たすことで、高齢者は尊厳を保ちながら、安心して生活を送れます。また、医療や介護にかかる費用を抑制し、持続可能な社会保障制度を維持することにも貢献します。

地域包括ケアシステムの普及状況と地域差

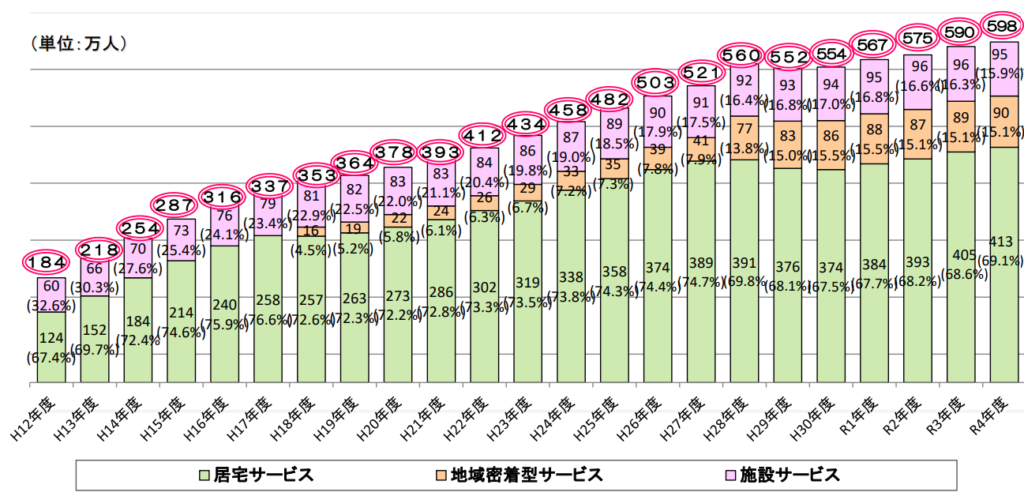

地域包括ケアシステムは、全国で構築が進められていますが、普及状況や内容は地域によって大きな差があります。厚生労働省の資料によると、年々介護保険サービスの利用者は増加しており、各地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの構築・維持が必要です。

引用元:地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について|厚生労働省

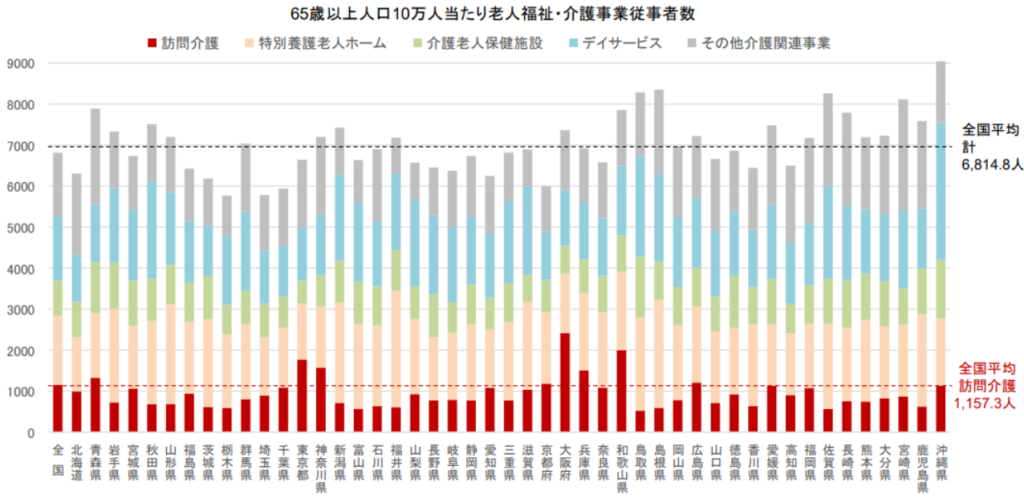

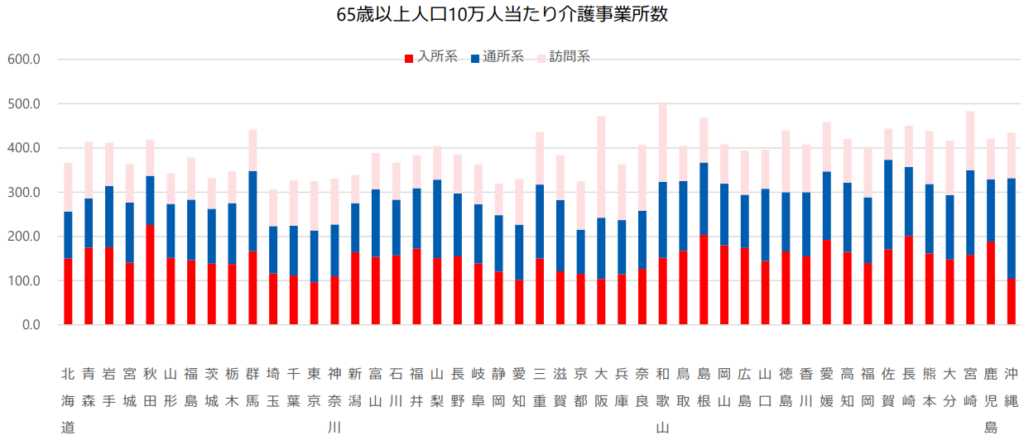

同資料によると、介護事業所や介護従事者の数には地域差があり、各所で地域包括ケアシステムを構築するための施設・人材が懸念されています。

地域差が生じる要因は、以下のとおりです。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 高齢化の状況 | 高齢化率や高齢者のニーズは地域によって異なる |

| 地域資源の偏在 | 医療機関、介護施設、人材などの資源が地域によって異なる |

| 地域の特性 | 都市部、農村部、離島など、地域の地理的・文化的特性が影響する |

| 取り組みの進捗 | 各自治体の取り組み状況や熱意によって差が生じる |

このような地域差があるため、国は成功事例の水平展開と地域特性に合わせたカスタマイズを推奨しています。それぞれの地域が、自らの状況に合わせて最適なシステムを構築することが大切です。

なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。

法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。

地域包括ケアシステムの課題と解決策

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら、自分らしい暮らしを人生の最後まで送れるように地域全体で支える仕組みです。しかし、地域包括ケアシステムが抱える主な課題に対して、具体的な解決策を提示できなければ理想の社会を実現できません。

地域包括ケアシステムが抱える具体的な課題は、下記のとおりです。

- システムの担い手不足

- 情報連携不足

- システム導入・運用の財源不足

- 地域格差

- 住民の理解・浸透不足

地域包括ケアシステムの課題と具体的な解決策を確認して、高齢者が自分らしい暮らしを実現できる地域社会を構築しましょう。

課題1:システムの担い手不足

地域包括ケアシステムを支える人材は、下記のように多種多様な専門職が必要です。

- 医師

- 看護師

- 介護福祉士

- ケアマネジャー

- リハビリ専門職

しかし、これらの専門職の人材不足は深刻であり、特に地方や過疎地域では人材の確保が難しい傾向にあります。システムの担い手不足を解消するために、下記の解決策が効果的です。

- 多職種連携を強化する研修プログラムの導入

- ICTを活用した業務効率化

- 地域住民ボランティアの積極的な活用

多職種連携を強化する研修プログラムの導入

多職種がそれぞれの専門性を理解し、連携を円滑に進めるための研修プログラムを導入すれば、人材不足の課題を解消できます。事例検討会や合同カンファレンスなどを定期的に開催し、顔の見える関係性を構築することが大切です。

これにより、チームとして包括的なケアを提供できる体制を整えられます。

| 研修プログラム例 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 合同事例検討会 | 多職種が集まり、具体的な事例について検討 | 多角的な視点での問題解決、連携強化 |

| 職種別スキルアップ研修 | 各職種の専門性を高める研修 | ケアの質の向上、専門性の発揮 |

| コミュニケーション研修 | 円滑なコミュニケーションのためのスキルを習得 | チームワーク向上、情報共有の促進 |

ICTを活用した業務効率化

ICT(情報通信技術)を活用することで、事務作業の効率化や情報共有の迅速化・移動時間の短縮などを実現し、限られた人材で地域包括ケアシステムを運営できます。

例えば、オンライン診療や訪問介護記録の電子化、多職種間での情報共有ツール導入などが効果的です。ICTを活用して業務効率化すれば、限られた人材でもより多くの人にサービスを提供できます。

地域住民ボランティアの積極的な活用

地域住民のボランティアを積極的に活用することで、見守り活動や生活支援サービスを拡充します。ボランティアには、高齢者の話し相手・買い物代行・通院付き添いなどの役割を担ってもらい、専門職の負担を軽減しましょう。

課題2:情報連携不足

地域包括ケアシステムでは、医療機関・介護施設・行政機関・地域包括支援センターなど、さまざまな関係機関が連携してサービスを提供する必要があります。

しかし、機関間の情報連携が不足していることで、地域包括ケアシステムを適切に運営できない点が課題として挙げられています。具体的な解決策先は、下記のとおりです。

- 地域包括ケアネットワークの構築

- 情報共有システムの導入と運用

- 個人情報保護に配慮した情報連携体制の確立

地域包括ケアネットワークの構築

関係機関が情報を共有し、連携を密にするための地域包括ケアネットワークを構築しましょう。地域包括ケアネットワークには、定期的な会議の開催・情報共有ルールの策定・緊急時の連絡体制の整備などが含まれます。

これにより、スムーズな連携が可能になり、利用者の状況に応じた適切なサービス提供につながります。

情報共有システムの導入と運用

多職種が利用者の情報を共有できる情報共有システムを導入することで、情報伝達の遅れや誤りを防ぎ、迅速かつ適切な対応を実現できます。

システムには、利用者の基本情報・医療情報・介護情報・生活状況などを記録し、関係者がいつでもアクセスできるよう情報共有を円滑化する仕組みづくりが必要です。

個人情報保護に配慮した情報連携体制の確立

情報連携を行う際には、個人情報保護法を遵守し、利用者の同意を得ることが必要不可欠です。情報共有システムには、アクセス制限や暗号化などのセキュリティ対策を施し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。

また、情報連携に関するルールを明確化し、関係者への研修を実施することで、個人情報保護意識の向上を図りましょう。

課題3:システム導入・運用の財源不足

地域包括ケアシステムの導入・運用には、さまざまな費用がかかります。研修プログラムの実施費用・ICTシステムの導入費用・ボランティアの育成費用など、多くの財源が必要です。

しかし、地方自治体の財政状況は厳しく、十分な財源を確保することが難しいのが現状です。システム導入・運用の財源不足を解消するために、次の施策を実行しましょう。

- 介護保険外サービスの拡充

- 地域住民からの寄付や交付金の活用

- 民間企業との連携による新たな財源の確保

介護保険外サービスの拡充

介護保険でカバーできないサービスを拡充すれば、利用者の多様なニーズに対応できます。

例えば、配食サービス、家事援助サービス、移動支援サービスなどを提供し、高齢者の在宅生活を支援しましょう。これらのサービスは、介護保険外の自主事業として実施し、利用料の一部を利用者負担とすることで財源を確保できます。

地域住民からの寄付や交付金の活用

地域住民からの寄付や、自治体からの交付金を活用することで、システムの運営資金を確保できます。寄付を募る際には、地域包括ケアシステムの重要性や必要性について、住民に理解してもらうための広報活動が必要です。

交付金については、主に地域医療介護総合確保基金などの活用を検討しましょう。

民間企業との連携による新たな財源の確保

民間企業と連携し、地域包括ケアシステムに関する新たなサービスを開発・提供することで、収益を上げてシステムの財源を確保できます。

例えば、健康増進プログラム・介護予防教室・ICTを活用した見守りサービスなどを提供し、利用料の一部を自治体や利用者が負担することで、企業と地域がともに発展できる仕組みを構築するのです。

課題4:地域格差

地域包括ケアシステムの整備状況は、地域によって大きな差があります。都市部では比較的整備が進んでいる一方、地方や過疎地域では人材不足や財源不足などの問題が深刻であり、十分なサービスを提供できていないのが現状です。

地域格差を減らすために、下記の解消法が効果的です。

- 国や都道府県による財政支援の拡充

- 成功事例の水平展開と地域特性に合わせたカスタマイズ

- 地域間の情報交換・研修機会の提供

国や都道府県による財政支援の拡充

地域格差を是正するため、国や都道府県が地方自治体への財政支援を拡充します。特に、過疎地域や高齢化率の高い地域に対しては、重点的な支援を行う必要があります。

また、財政支援だけでなく、人材育成やノウハウの提供などの支援も必要です。

成功事例の水平展開と地域特性に合わせたカスタマイズ

地域包括ケアシステムの成功事例を収集し、他の地域に水平展開します。ただし、成功事例をそのまま導入するのではなく、地域の特性やニーズに合わせてカスタマイズすることが大切です。

事例を参考にしながら、それぞれの地域に合った最適なシステムを構築しましょう。

地域間の情報交換・研修機会の提供

地域間で情報交換や研修を行う機会を提供することで、ノウハウや課題を共有し、互いに学び合えます。先進的な取り組みを行っている地域から、経験や知識を学び、自らの地域に合ったシステムを構築するためのヒントを得ましょう。

課題5:住民の理解・浸透不足

地域包括ケアシステムは、住民が主体的に参加することで、その効果を最大限に発揮することが可能です。しかし、現状では、地域包括ケアシステムの内容や目的について、住民の理解が十分に進んでいないのが現状です。

住民から地域包括ケアシステムに対する理解を得て、必要性を周知するために、下記の解決策を実行しましょう。

- 地域包括ケアシステムに関する広報活動の強化

- 住民向け説明会やワークショップの開催

- 地域包括ケア運営への住民参加の促進

地域包括ケアシステムに関する広報活動の強化

広報誌・ウェブサイト・SNSなどを活用し、地域包括ケアシステムに関する情報を積極的に発信します。制度の概要、利用できるサービス、地域の取り組みなどをわかりやすく伝え、住民の関心を高めることが大切です。

また、広報活動だけでなく、住民が気軽に相談できる窓口を設置しましょう。

住民向け説明会やワークショップの開催

地域包括ケアシステムに関する説明会やワークショップを開催し、住民に直接制度の内容や利用方法を説明します。ワークショップでは、住民が主体的に参加し、意見交換や情報共有を行うことで、制度への理解を深められます。

また、説明会やワークショップを通じて、住民のニーズを把握し制度の改善に役立てることも大切です。

地域包括ケア運営への住民参加の促進

地域包括ケアシステムの運営に住民が参加できる仕組みを構築します。例えば、運営協議会への住民代表の参加・地域ケア会議への参加・住民アンケートの実施など、さまざまな方法で住民の意見を反映させましょう。

住民参加を促進することで、より地域の実情に合った、住民ニーズに応えるシステムを構築できます。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するための重要な取り組みです。市町村や都道府県が主体となり、地域の特性や高齢化の状況に適した地域包括ケアシステムを構築するよう、市町村が設置する「地域包括支援センター」を中心に推進されています。このシステムにより、医療や介護、生活支援などのサービスを連携させることで、高齢者の誰もが地域で必要な支援を受けられるようになります。本記事では、制度の全体像から具体的な課題、そして現場で求められる解決策まで丁寧に解説されており、特に「担い手不足」「情報連携の不備」「地域格差」といった構造的な問題に対し、実行可能な提案が盛り込まれている点は評価できます。理想のケア体制を実現するためには、住民参加や多職種連携を強化する地域ごとの主体的な取り組みが欠かせません。

なお、株式会社ワイズマンでは「医療・介護連携サービスMell+(メルタス)製品に関する情報をまとめた資料」を無料で配布中です。

法人内や地域での医療施設・介護事業所間の連携を実現できますので、ぜひご覧ください。

地域包括ケアシステムの課題を解消するにはネットワーク構築が重要

地域包括ケアシステムの課題を解決し、その機能を最大限に発揮させるためには、関係機関や専門職・地域住民が連携し、密なネットワークを構築することが必要不可欠です。

ネットワーク構築には、以下のような取り組みが必要です。

| 構築の取り組み | 詳細 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 地域ケア会議の活性化 | 多職種が定期的に集まり、個別のケース検討や地域課題の共有を行う | 多職種連携の強化、ケアの質の向上、地域課題の早期発見と解決 |

| ICTを活用した情報共有システムの導入 | 医療機関、介護事業所、行政機関などが情報を共有できるプラットフォームを構築する | 情報伝達の迅速化、業務効率化、データに基づいた地域ケアの改善 |

| 住民参加型のイベントや研修の開催 | 地域住民が地域包括ケアシステムについて学び、意見交換できる場を設ける | 住民の理解促進、ニーズの把握、地域全体の連帯感の醸成 |

| 関係機関間の定期的な交流会の実施 | 医療、介護、福祉などの関係機関が交流し、相互理解を深める機会を設ける | 連携の強化、顔の見える関係性の構築、スムーズな連携体制の確立 |

地域包括ケアシステムの構築は、地域の実情に合わせて柔軟に進める必要があります。

監修:斉藤 圭一

主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)

神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。