【医療業界動向コラム】第150回 本年10月からの医療DX推進体制整備加算の見直しとマイナ保険証に関する注意点

2025.08.05

令和7年7月23日、第613回中央社会保険医療協議会総会が開催され、医療DX推進体制整備加算に関する10月からの見直し案が提示・了承されている。

医療DX推進体制整備加算、電子カルテ情報共有サービスの経過措置期間を来年5月末まで延長

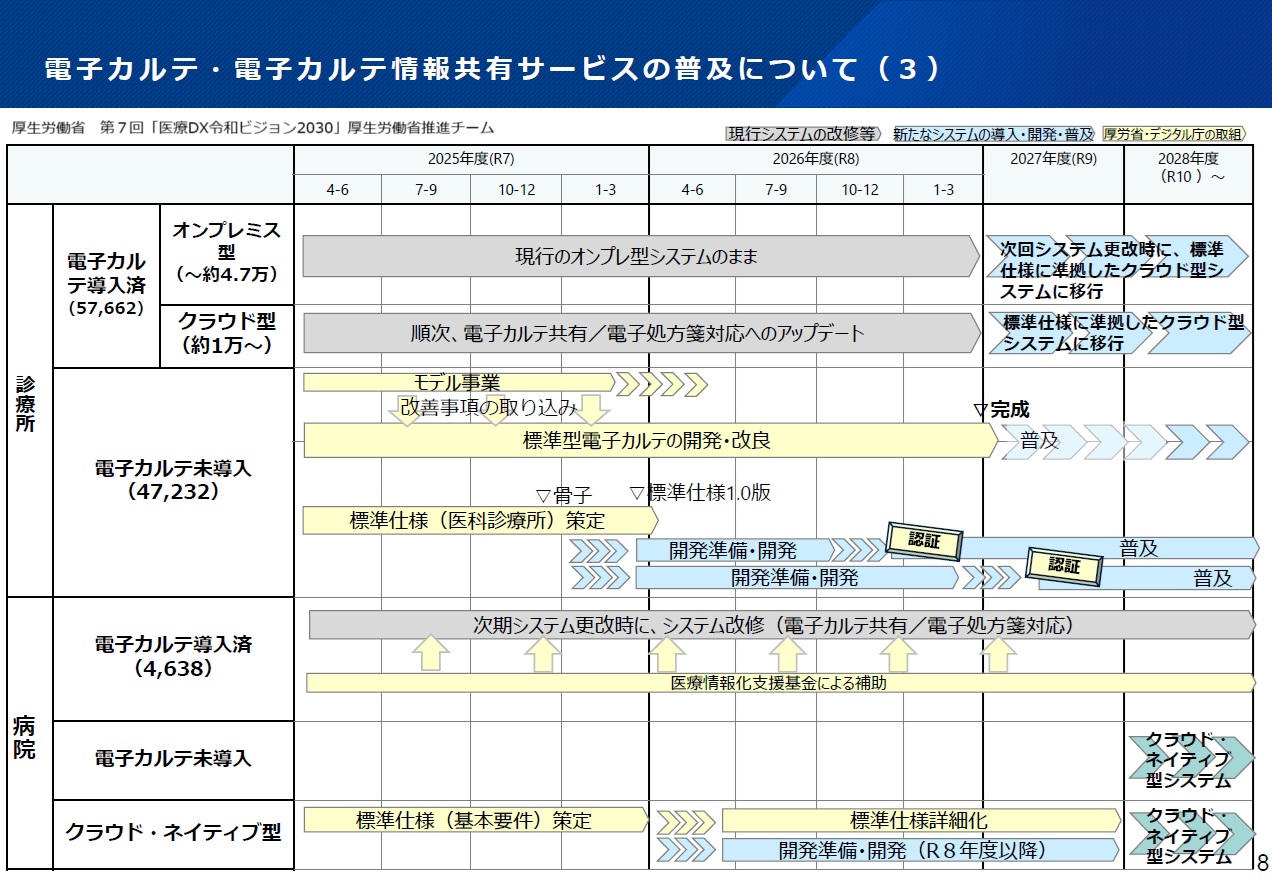

先日明らかになった電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス・標準型電子カルテの今後の予定では、令和8年夏頃に改めて今後の普及促進計画を立案・明らかにすることとなった(図1)。

図1 電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの普及について (※画像クリックで拡大表示)

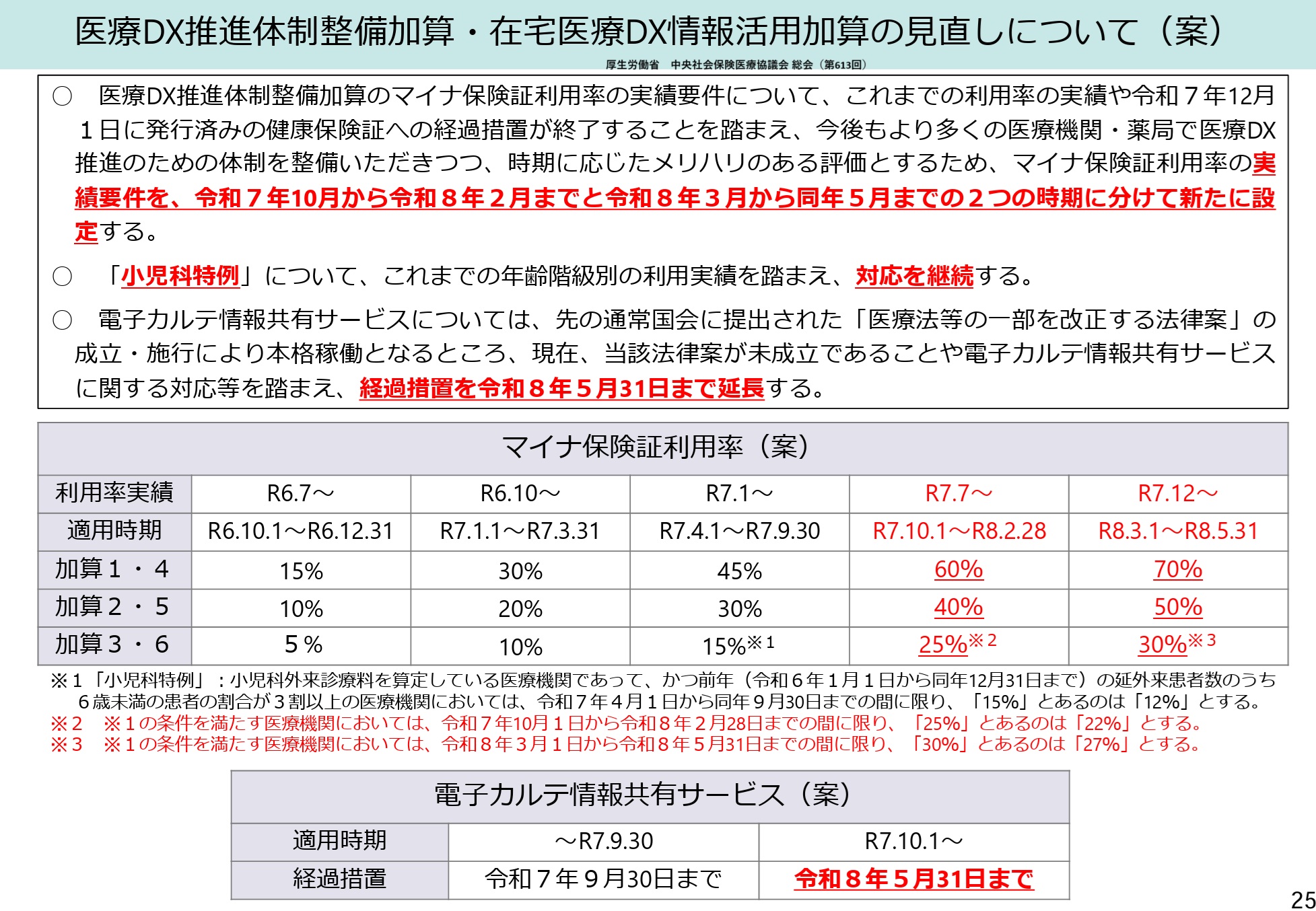

そこで明らかになったのは、本年1月から開始されているという電子カルテ情報共有サービスのモデル事業はまだ一箇所のみであること、医療機関における電子処方箋の導入が進んでいないこと、標準型電子カルテについてもモデル事業が始まったばかりであるということだ。もともと医療DX推進体制整備加算では、経過措置として本年9月末までに電子カルテ情報共有サービスを導入する事となっていたが、現状に即して、来年5月まで経過措置期間を延長することが提案され、了承されている(図2)。

図2 医療DX推進体制整備加算の見直し (※画像クリックで拡大表示)

また、マイナ保険証の利用実績割合引き上げと小児科特例の継続も合わせて提案・了承されている。マイナ保険証の利用実績は、本年10月からと来年3月からの2段階の引き上げとなる。

マイナ保険証について、本年8月からの注意点を確認しよう

ところで、マイナ保険証に関連して注意しておきたいのは後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の患者及び65歳から74歳までの方で、一定の障害の状態にあると認定を受けた患者だ。本年7月31日で健康保険証の有効期限を迎えることとなり、新たな健康保険証は発行されない。そのため、マイナ保険証か資格確認書を利用することが必要になる。なお、資格確認書については令和8年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の有無に関係なく申請不要で無償で交付されることとなっているので、マイナ保険証を有しない患者に対しては、なるべくマイナ保険証の利用を促しつつ、資格確認書による対応も可能であることを伝えておきたい。

国民健康保険に加入している患者も本年7月31日以降順次期限を迎える方がいる。この場合は、後期高齢者医療制度の患者とは異なり、資格確認書はマイナ保険証を有していない患者にのみ交付される。

※2025年8月5日、福岡厚生労働大臣は閣議後の会見で有効期限が切れた健康保険証でも、特例措置として、2026年3月まで保険診療を受けられる、との考えを示し、通知を発出しています。

マイナンバーカードを取得されていれば、医療機関に設置されている顔認証付きカードリーダーから利用登録もできるようになっているので、まずはマイナンバーカードの取得の有無を確認した上で、その場での登録のお願いをしてみることも大切だ。その際には、患者にとってのメリットなども合わせて伝えておきたい。

例えば、すでに発行が終了している限度額適用認定証だが、マイナ保険証による受診であれば、窓口での1か月の支払いが最初から自己負担限度額までとなる(マイナ保険証を利用しない場合は保険者に適用区分が記載された「資格確認書」を申請し、交付を受ける必要がある)ことや、今後難病助成などの公費助成の申請がオンラインでできるようになるので、書類の収集・作成・役所への持参といった負担が減ることなど。医療機関としても、受診前・診療時に的確に患者情報・処方歴なども確認できることで、診療の効率化や重複投薬の防止にもつながる。患者、医療スタッフの負担軽減・業務の効率化の観点から改めて理解を深めて推進をしていきたい。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work