【医療業界動向コラム】第146回 回復期リハビリテーション病棟と療養病棟入院基本料に関する現状と次回改定に向けた論点を探る

2025.07.08

前回に続いて、令和7年6月13日に開催された令和7年度第3回入院・外来医療等の調査・評価分科会の中で、回復期リハビリテーション病棟と療養病棟入院基本料についての調査結果について確認してみる。

回復期リハビリテーション病棟、FIM利得が0点の患者が多いという結果

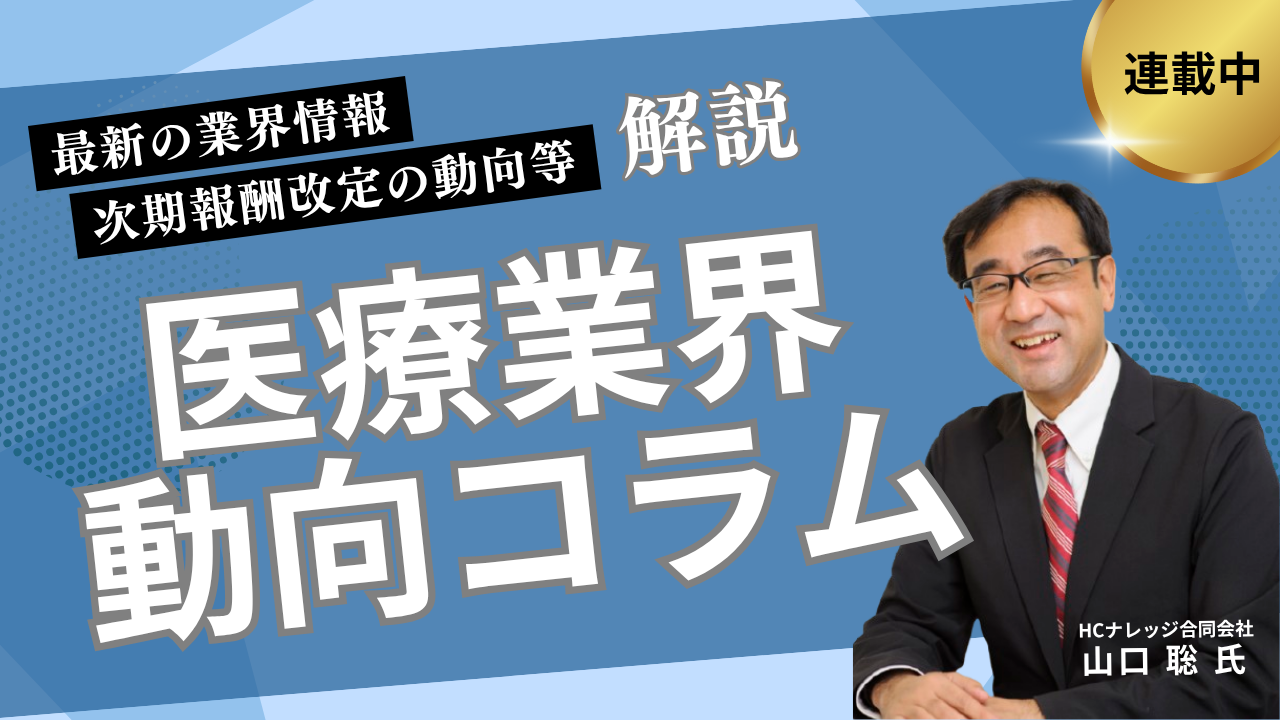

地域医療構想が始まった当初は、回復期不足が騒がれていたように記憶しているが、件数は増加の一途をたどり、いよいよ天井に達しているようにも見える状況となっている(図1)。地域差はあることだろうが、全体数としては充足の域に近く、今後は質を高めていくことに寄与する評価となっていく。

図1_回復期リハビリテーション病棟入院料の届出推移(※画像クリックで拡大表示)

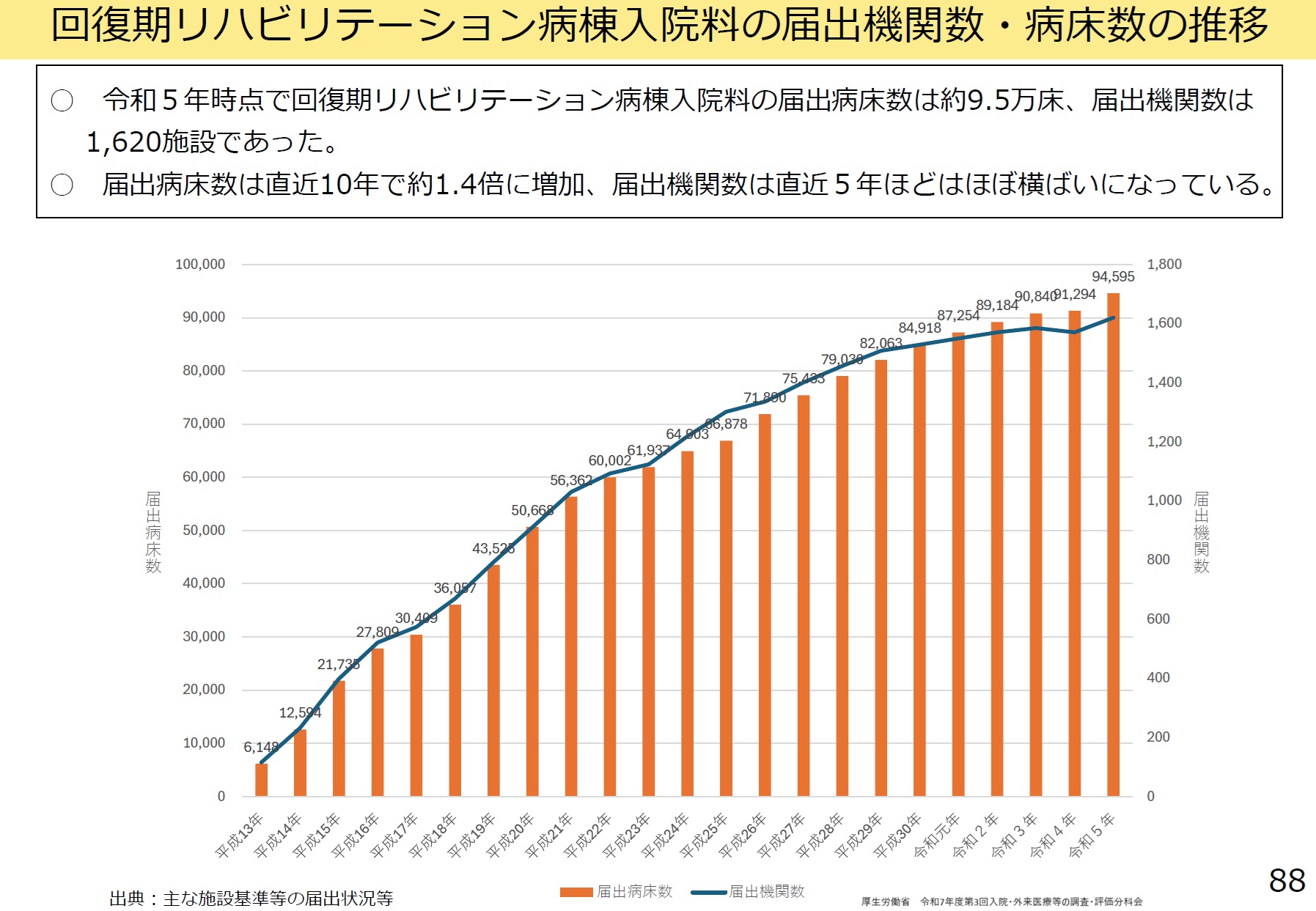

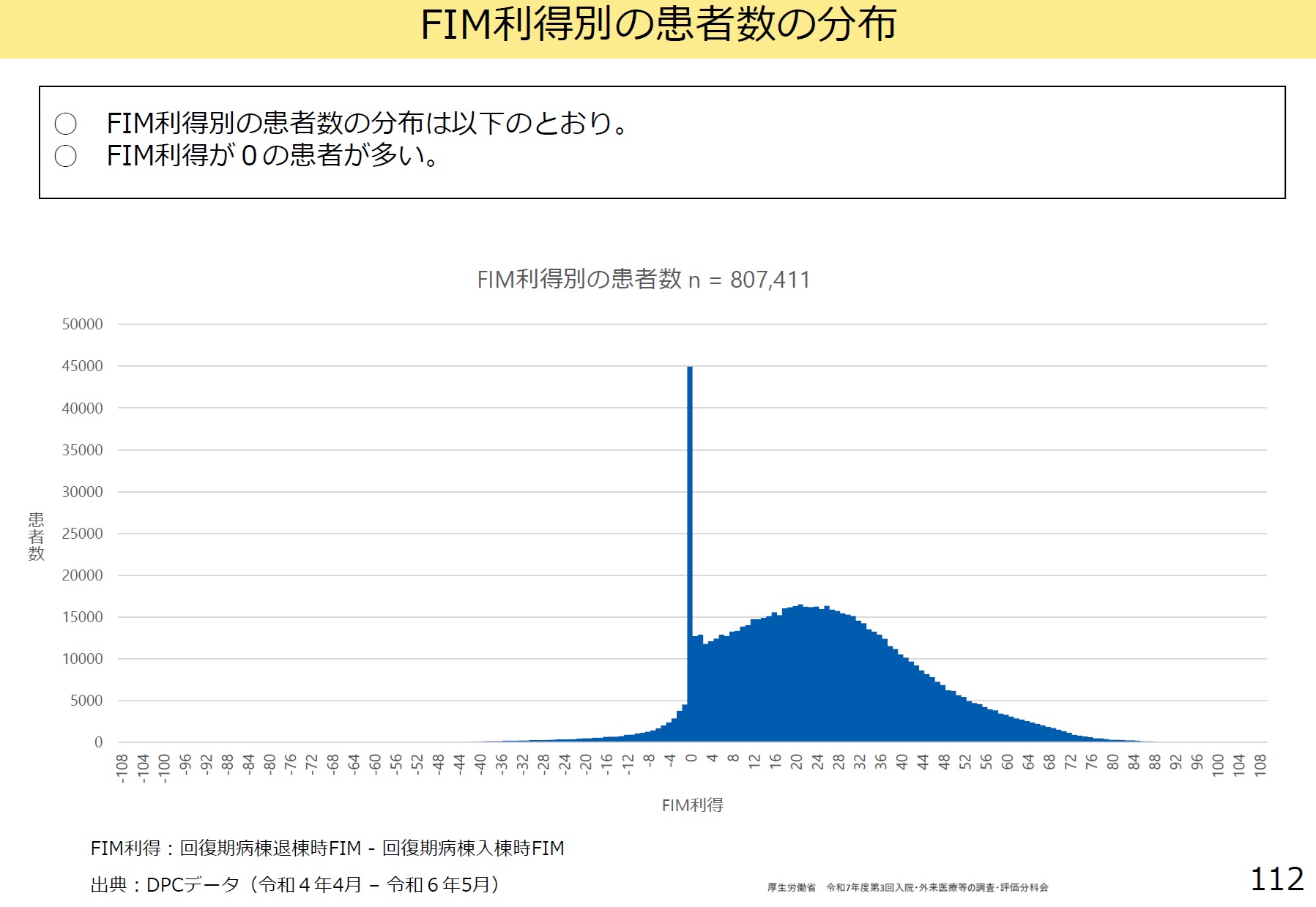

今回の議論で明らかになったのはFIM利得(ADL状態を評価するFIMを使った入棟前と退棟時のFIM点数の差が0点の患者が最も多いこと(図2)、施設毎にみるとFIM利得がマイナスになる患者もいることが分かった(図3)。

図2_FIM利得の患者数の分布(※画像クリックで拡大表示)

図3_施設毎のFIM利得が低下した患者の割合(※画像クリックで拡大表示)

疾患や病態によるところもあるだろうし、患者の年齢・体力、そして認知機能も影響することなので、原因を慎重に確認する必要がある。回復期リハビリテーション病棟には、介護が必要な認知症高齢者が一定数入院していることも確かだ。その一方で、患者にとって過度なリハビリテーションになっていないかなども気にかかる。こうした現状から考えられることとしては、FIM利得が0~マイナスになる患者割合の許容範囲を設定することや、許容範囲を超える場合の減額評価を設けることなども考えられそうだ。リハビリテーションは体制評価よりも、成果を評価する方向に向かっている。ここでは詳しくお伝えしていないが、廃用性症候群リハビリテーションについても算定上限日数の見直しなど気なるところ。今後の動向を注視しておきたい。

また、最近行われた令和7年度第5回入院・外来医療等の調査・評価分科会では、1日3単位と制限のある病院外のリハビリテーションと退院前訪問指導に関する見直しにつながる議論が行われているので、また改めてご紹介したい。

療養病棟入院基本料、中心静脈栄養の実施状況に大きな変化なく

療養病棟入院基本料については、医療区分の大きな見直しがあったところ。また、中心静脈栄養に関する扱いや経腸栄養管理加算の新設など、患者の自立度を高めることで、カテーテル感染等のリスクを抑え、看護師をはじめとする医療従事者の負担軽減を図るための栄養領域の見直しが行われたところ。

しかしながら、中心静脈栄養の実施状況に大きな変化はなく、さらに中心静脈実施中の患者に高い頻度で身体拘束が実施されていることが分かった。

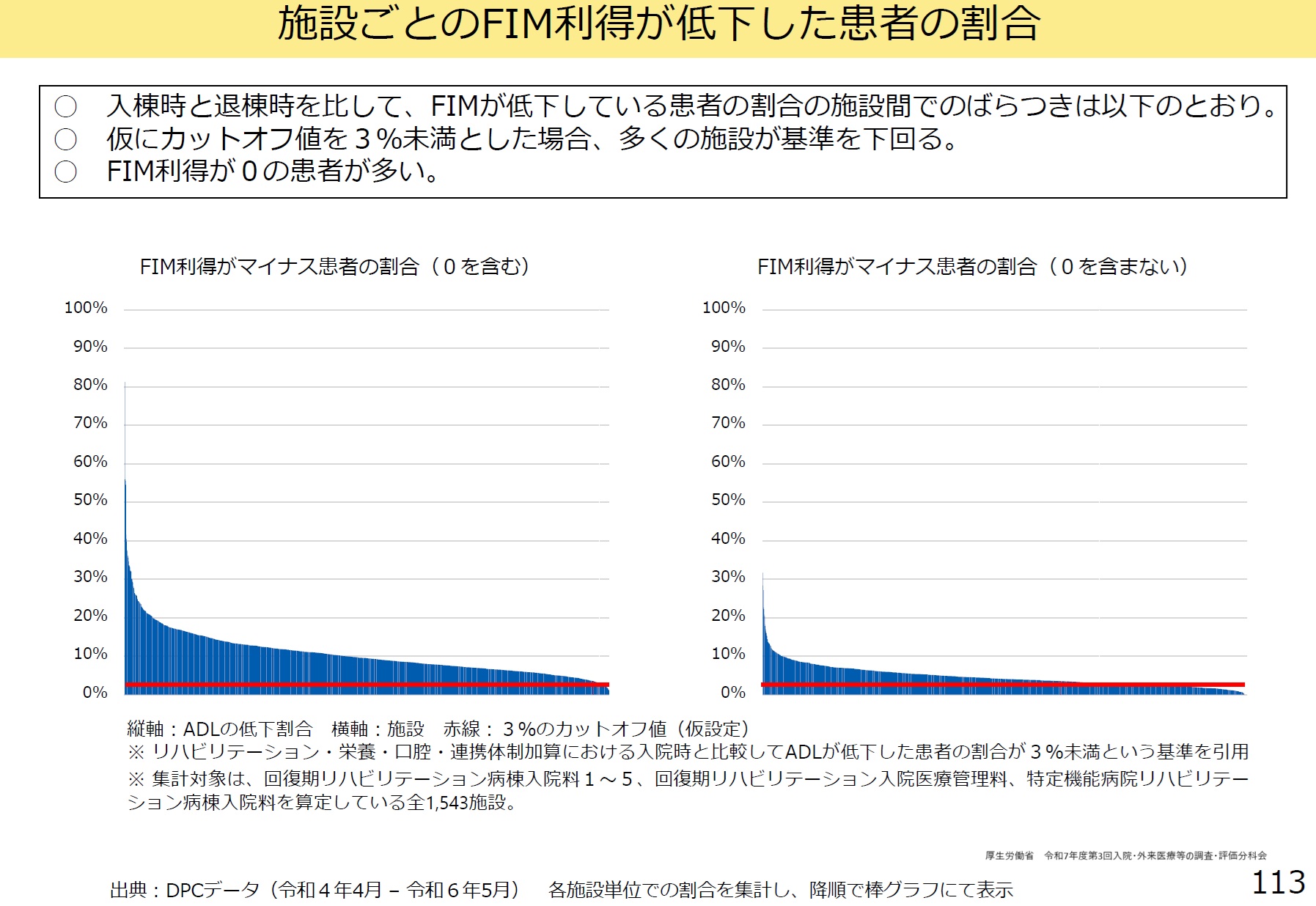

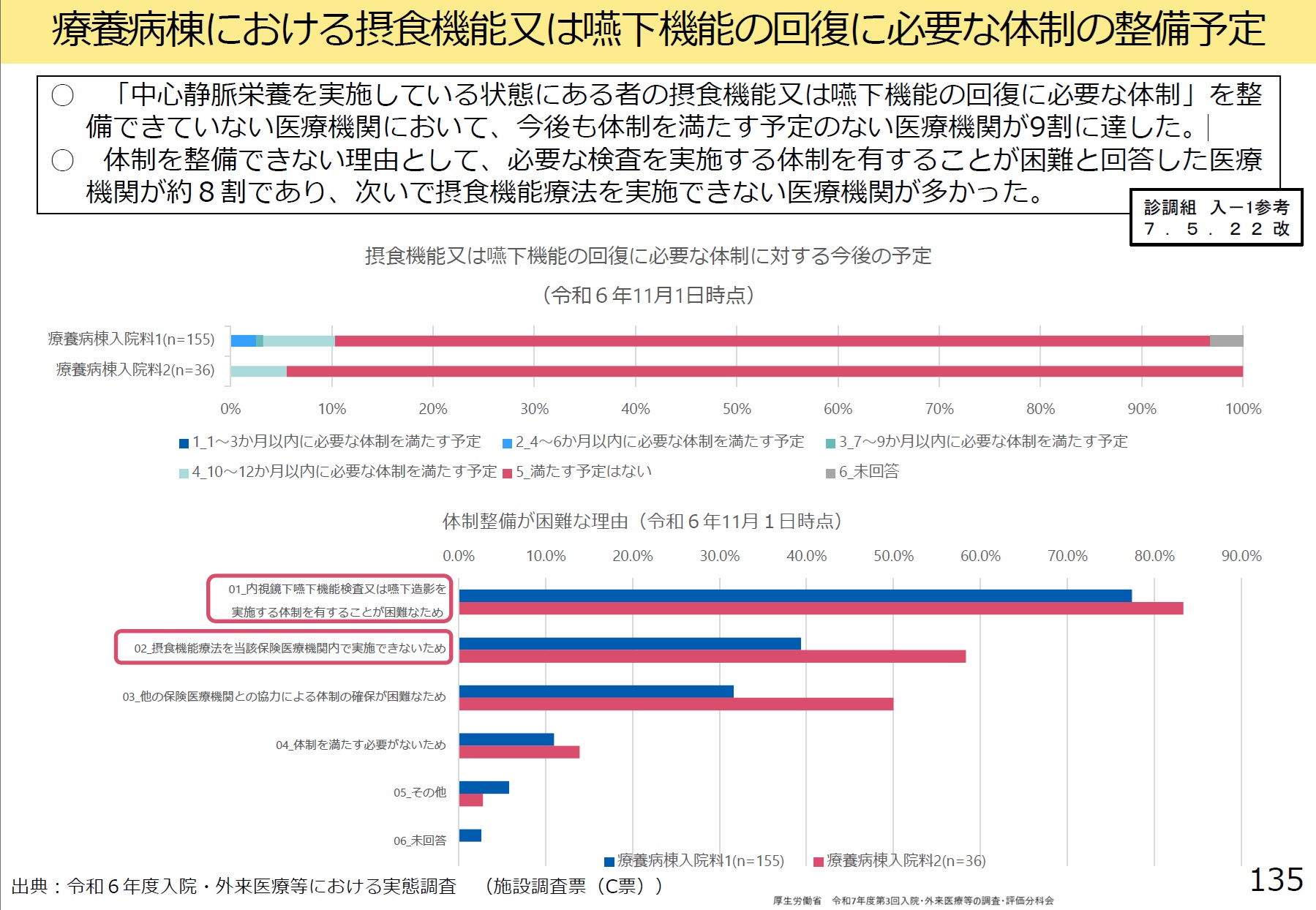

また、経腸栄養管理加算の算定は少なく、その原因として栄養サポートチームがないことが挙げられている。さらに、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が整備できていない病院が一定割合あり、必要とされる検査体制の整備が困難等の理由で9割の病院が今後も届出る予定はないとしている(図4)。

図4_接触機能または嚥下機能の回復に必要な体制の整備予定(※画像クリックで拡大表示)

様々な理由があっての中心静脈栄養であるとも考えられるため、調査の上、対象となる患者を厳格化していくことも必要だろう。これまでのような厳格化の連続による効果を期待するのは限界に来ているようにも感じるところ。療養病棟にあった栄養サポートチーム加算の考え方(近隣医療機関からのサポートを得る形式など)など検討されていくことも考えられるだろう。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work