糖尿病のケアプラン記入例は?正しい書き方やケアのポイントを徹底解説

2025.11.27

糖尿病の利用者さんを初めて担当する際に、ケアプランの作り方で悩む方もいるのではないでしょうか。

ケアプラン作成には、医学的な知識だけでなく、訪問看護など医療機関との連携も考えなければならないため、何から手をつけていいか戸惑う方も珍しくありません。

インターネットで文例を探しても、断片的で応用しにくいケースも多いため、糖尿病ケアプラン作成のポイントと例文を確認しておきましょう。

この記事では、新人ケアマネージャー向けに、糖尿病ケアプランの作成方法を文例付きで詳しく解説します。

記事後半では、ケアプラン作成のポイントや効率化する方法もあわせて解説するので、最後まで読めば利用者の健康・尊厳を守るための、根拠に基づいた質の高いプランが作れるようになります。

医療専門職とも自信を持って連携できる知識を身につけるために、ぜひ最後までご覧ください。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

目次

糖尿病ケアプラン作成の基本となる必須知識

糖尿病の利用者のケアプランを作成するために、まずは基本となる糖尿病の必須知識を押さえておきましょう。

なぜそのケアが必要なのか、症状やケアの根拠を理解することで、利用者一人ひとりに合わせた質の高いプランを作成できます。

ケアマネージャーとして糖尿病ケアプランを作成するために、下記のポイントを押さえておきましょう。

- そもそも糖尿病とは

- 糖尿病治療の3本柱

- 糖尿病ケアの全体像

そもそも糖尿病とは

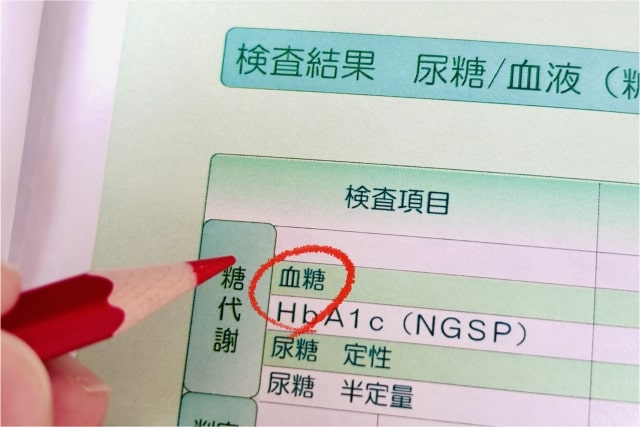

糖尿病は、インスリンというホルモンの働きが不足することで、血液中のブドウ糖(血糖)が増えすぎてしまう病気です。

高血糖の状態が長く続くと、血管が傷つき、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。

糖尿病で注意すべきなのが、以下の「3大合併症」です。

| 合併症の種類 | 主な症状と生活への影響 |

|---|---|

| 糖尿病網膜症 | 視力低下や失明のリスク。 細かい作業や文字を読むことが困難になる。 |

| 糖尿病腎症 | 腎機能が低下し、最終的には人工透析が必要になる可能性もある。 透析導入は生活に大きな制約をもたらす。 |

| 糖尿病神経障がい | 手足のしびれや痛み、感覚の麻痺。 足の怪我に気づきにくくなり、壊疽(えそ)の原因になることも。 |

上記の合併症は、利用者のADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)を著しく低下させます。

そのため、ケアプランでは血糖値をコントロールし、これらの合併症を予防することが極めて重要な目標となります。

糖尿病治療の3本柱

糖尿病治療は、下記の3本柱が基本です。

- 食事療法

- 運動療法

- 薬物療法

ケアプランは、利用者がこの3つの治療を生活の中で無理なく、継続的に実践できるよう支援するために作成します。

目標を設定する際は、具体的な数値目標だけでなく、利用者の生活に根ざした行動目標を立てることが大切です。

| 治療法 | ケアプランにおける目標設定のポイント(例) |

|---|---|

| 食事療法 | 決められたカロリーや栄養バランスを守った食事を摂取できる。 規則正しい時間に食事をとる習慣がつく。 |

| 運動療法 | 無理のない範囲で、週に3回、30分程度のウォーキングを継続できる。 |

| 薬物療法 | 医師の指示通りに薬を飲み忘れることなく管理できる。 インスリン注射を正しい手順で実施できる。 |

目標設定にあたっては、下記の「SMARTの法則」を意識すると、より効果的なプランを作成できます。

- Specific(具体的)

- Measurable(測定可能)

- Achievable(達成可能)

- Relevant(関連性がある)

- Time-bound(期限がある)

適切な目標を設定することで、行動の方向性を明確化し、達成に向けた取り組みを進めやすくなります。

SMARTの法則に沿って、目標達成の可能性を高めて、モチベーションの維持や進捗の管理を推進できるのです。

食事療法

食事療法は、血糖コントロールの基本です。

単に「甘いものを控える」だけでなく、1日の適切なエネルギー摂取量を守り、栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂る必要があります。

ケアプランを作成する際は、管理栄養士と連携し、利用者の食の好みや生活リズムを尊重した、継続可能な食事計画を立てましょう。

運動療法

運動療法は、血糖値を下げるだけでなく、インスリンの効きを良くする効果があります。

ウォーキングや軽い体操など、利用者の身体状況に合わせて、無理なく続けられる運動を習慣化することが目標です。

安全に運動を行うための注意点や、運動前後の血糖測定の必要性などもケアプランに盛り込みましょう。

薬物療法

食事療法や運動療法で血糖コントロールが不十分な場合、薬物療法が行われます。

糖尿病の薬物療法には、飲み薬やインスリン注射などがあり、医師の指示通りに正しく使用しましょう。

高齢者の場合、飲み忘れやインスリンの自己注射が困難なケースも多いため、訪問看護や訪問介護によるサポート体制を整えることが大切です。

糖尿病ケアの全体像

糖尿病のケアは、一人の専門職だけで完結するものではありません。

ケアマネージャーが中心となり、さまざまな専門職が連携してチームで利用者を支えることが大切です。

それぞれの専門職が持つ知識や技術を結集することで、より質の高いケアを提供できます。

| 職種 | 主な役割 | 連携のポイント |

|---|---|---|

| 医師 | 診断、治療方針の決定、薬の処方 | 定期的な受診を促し、治療状況や検査データを共有してもらう。 緊急時の連絡体制を確認する |

| 訪問看護師 | 血糖測定、インスリン注射の管理・指導、フットケア、全身状態の観察 | 医療的な視点でのアセスメントを共有してもらい、プランに反映させる |

| 管理栄養士 | 専門的な栄養指導、食事計画の立案 | 利用者の食生活の課題を共有し、実践可能な食事内容を一緒に検討する |

| 薬剤師 | 薬の飲み合わせや副作用のチェック、服薬指導 | 服薬状況を共有し、飲み忘れ防止策などを検討する |

| 理学療法士など | 安全で効果的な運動プログラムの提案・指導 | デイサービスや訪問リハビリと連携し、運動機能の維持・向上を図る |

これらの専門職からの情報を集約し、利用者の生活全体のケアプランを調整する「司令塔」の役割を担います。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

糖尿病ケアプラン第1表・第2表の記入例

糖尿病のケアプランを作成するために、実際のケアプラン(居宅サービス計画書)の第1表と第2表について、具体的な文例を交えながら書き方を解説します。

下記の記入例を参考に、担当する利用者さんに合わせて内容を調整してください。

- 第1表:総合的な援助の方針の書き方と記入例

- 第2表:生活全般の解決すべき課題(アセスメント)の記入例

- 第2表:ニーズから導く長期目標・短期目標の記入例

- 第2表:サービス内容・種別の具体例と記入例

第1表:総合的な援助の方針の書き方と記入例

第1表の「総合的な援助の方針」は、ケアプラン全体の方向性を示す重要な項目です。

利用者本人や家族の意向を尊重し、どのような生活を目指すべきかケアの方針を明確に記述しましょう。

【文例1:自己管理意欲がある方向け】

ご本人の「これからも自宅で元気に過ごしたい」という意向を尊重し、食事療法や運動療法を通じて血糖コントロールの安定を図る。訪問看護や管理栄養士と連携し、糖尿病に関する正しい知識を深め、合併症を予防することで、安心して在宅生活が継続できるよう支援する。

【文例2:支援が必要な方向け】

血糖コントロールが不安定な状況を改善し、合併症の発症を予防することを最優先とする。医師や訪問看護師と密に連携し、適切な医療的ケアを受けられる体制を整える。また、訪問介護サービスを導入し、服薬管理や食事準備を支援することで、ご本人が穏やかに在宅での療養生活を送れるよう支援する。

第2表:生活全般の解決すべき課題(アセスメント)の記入例

第2表では、アセスメントを通じて、明らかになった利用者の課題を具体的に記述します。

本人・家族の意向と、ケアマネージャーの専門的視点から分析した結果を分けて書くと分かりやすくなります。

【文例】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用者及び家族の生活に対する意向 | 本人: 「血糖値が高いのは気になるが、食事制限は面倒。好きなものを食べたい」 「足がしびれることがあるが、年のせいだと思っている」 「なるべく病院や人様のお世話にはなりたくない」 家族: 「本人の健康が心配。きちんと薬を飲んで、食事にも気をつけてほしい」 「低血糖で倒れたらどうしようかと不安」 「私たちが言ってもなかなか聞いてくれないので、専門家から話してほしい」 |

| 課題分析(アセスメント)の結果 | 1. 糖尿病や合併症に対する理解が不十分であり、食事管理や服薬の重要性を認識できていない。 2. 自己流の食事管理により、血糖コントロールが不安定であり、合併症のリスクが高い状態にある。 3. 足のしびれは糖尿病性神経障がいの可能性があり、専門的な観察(フットケア)が必要である。 4. 低血糖時の対応方法について、本人・家族ともに知識がなく、緊急時に混乱する可能性がある。 |

第2表:ニーズから導く長期目標・短期目標の記入例

アセスメントで明らかになった課題を解決するために、具体的な目標を設定します。

実現可能で、評価しやすい目標を立てることが大切です。

| ニーズ(生活全般の解決すべき課題) | 長期目標(期間:〇年〇月〇日まで) | 短期目標(期間:〇年〇月〇日まで) |

|---|---|---|

| 1. 糖尿病を悪化させず、自宅での生活を続けたい。 | 糖尿病の自己管理ができるようになり、合併症を起こさずに在宅生活を継続できる。 | 1-1. 糖尿病について正しく理解し、食事・運動療法の必要性を説明できる。 1-2. 訪問看護師の指導のもと、正しいインスリン自己注射の手技を習得する。 |

| 2. 食事の管理方法が分からず、血糖値が不安定になっている。 | バランスの取れた食事を楽しみながら摂取し、安定した血糖値を維持できる。 | 2-1. 管理栄養士の指導を受け、1日の適切なカロリーと栄養バランスを理解する。 2-2. 1日3食、ほぼ決まった時間に食事を摂る習慣をつける。 |

| 3. 転倒や低血糖が怖くて、家に閉じこもりがちになっている。 | 安全に配慮しながら、外出する機会を持ち、心身の活性化を図る。 | 3-1. 低血糖の初期症状と対処法を理解し、不安なく過ごせる。 3-2. デイサービスを週2回利用し、安全な環境で運動を行い、他者との交流を楽しむ。 |

第2表:サービス内容・種別の具体例と記入例

設定した目標を達成するために、どの事業所のどのようなサービスを、いつ・どのくらい利用するのかを具体的に記載します。

糖尿病ケアでは、医療連携が重要となるため、専門職の役割を明確に示すことが大切です。

| サービス内容 | サービス種別 | 事業者名 | 頻度・期間など |

|---|---|---|---|

| 【血糖・服薬管理】 ・血糖値測定、インスリン注射の実施 ・指導・服薬の確認とセット ・低血糖症状の観察と対応方法の指導 | 訪問看護 | 〇〇訪問看護ステーション | 週2回(月・木)1回40分 |

| 【食事支援】 ・栄養バランスを考慮した夕食の調理 ・食事摂取量の確認 | 訪問介護 | △△ヘルパーステーション | 週5回(月~金)1回45分 |

| 【栄養指導】 ・糖尿病食に関する調理指導、栄養相談 | 居宅療養管理指導 | □□クリニック(管理栄養士) | 月2回 |

| 【身体機能維持・社会参加】 ・個別機能訓練(下肢筋力向上) ・レクリエーションへの参加、他者との交流 | 通所介護 | ◇◇デイサービスセンター | 週2回(火・金) |

| 【フットケア】 ・足の状態(傷、たこ、変色など)の観察とケア | 訪問看護 | 〇〇訪問看護ステーション | 訪問時に毎回実施 |

糖尿病利用者の項目別ケアプラン作成のポイント

糖尿病ケアプランを作成する際のポイントとして、下記の項目を押さえておきましょう。

- 食事管理:管理栄養士との連携と具体的な注意点

- 運動療法:安全に継続できる運動習慣の作り方

- 服薬・インスリン管理:確実な実行を支える工夫と低血糖対応

- フットケア・口腔ケアなど合併症予防の視点

食事管理:管理栄養士との連携と具体的な注意点

食事管理は糖尿病ケアの要ですが、厳しすぎると継続が難しくなり、QOLの低下につながります。

理栄養士と連携し、利用者の食の好みや生活スタイルに合わせた、現実的で継続可能なプランを立てましょう。

食事管理に関するよくある質問は、下記のとおりです。

| よくある質問 | 回答とケアプランへの反映のポイント |

|---|---|

| 何を食べちゃいけないの? | 「食べてはいけないもの」は基本的にありません。 大切なのは量とバランスです。 ケアプランでは、禁止ではなく「〇〇は週に1回にする」「間食は〇〇kcal以内にする」など、具体的な行動目標を設定します。 |

| 味噌汁は飲んでもいい? | 味噌汁は塩分が高い傾向があるため、高血圧を合併している場合は注意が必要です。 具沢山にして汁の量を減らす、減塩味噌を使うなどの工夫を管理栄養士に相談し、プランに反映させましょう。 |

| 甘いものがやめられない場合は? | 無理に我慢させるとストレスになります。 低カロリーの代替甘味料を使ったおやつを提案したり、「食後のデザートは〇〇にする」といったルールを決めたりするなど、楽しみを残す工夫が大切です。 |

運動療法:安全に継続できる運動習慣の作り方

運動は、血糖コントロールに有効ですが、安全への配慮が欠かせません。

合併症の有無や身体機能の状態を考慮して、無理なく続けられる運動を選びましょう。

| 運動の種類 | 対象者と注意点 |

|---|---|

| ウォーキング | 手軽で基本的な運動。 転倒リスクのある方は、デイサービスでの歩行訓練や、付き添いでの散歩をプランに位置づける。 |

| 椅子に座ったままの体操 | 膝や腰に負担をかけずにできる運動。 訪問リハビリやデイサービスのプログラムを活用する。 |

| 水中ウォーキング | 浮力により関節への負担が少ない。 通所リハビリなど設備のある事業所と連携する。 |

運動を行う際は、以下の点に注意するよう、本人・家族・サービス事業者に周知・徹底しましょう。

- 食後1~2時間に行う

- 空腹時の運動は避ける(低血糖のリスク)

- 運動前後に血糖測定を行う

- 足に合った靴を履く

- 無理をせず、体調が悪い日は休む

服薬・インスリン管理:確実な実行を支える工夫と低血糖対応

薬物療法を確実に実行することは、血糖コントロールに直結します。

認知機能が低下している高齢者の場合、服用のタイミングを間違えないよう、下記のような工夫が必要です。

| 支援の工夫 | 具体的な方法 |

|---|---|

| お薬カレンダー・ボックスの活用 | 1週間分の薬を曜日・時間ごとにセットし、飲み間違いを防ぐ。 |

| 訪問介護・看護による声かけ | サービス提供時に服薬の声かけを行い、飲んだかどうかを確認する。 |

| インスリン注射のサポート | 訪問看護師による注射の実施、本人・家族への手技指導や単位数の確認を行う。 |

また、糖尿病ケアでは、「低血糖」に注意する必要があります。

低血糖時の対応について、本人・家族・関わる全ての事業者が共通の認識を持てるよう、ケアプランに明記し、情報共有を徹底しましょう。

| 低血糖の対応(15-15ルール) |

|---|

| 1. 低血糖の症状(冷や汗、動悸、強い空腹感、手の震えなど)が出たら、すぐにブドウ糖や砂糖を10~15g摂取する。 |

| 2. 摂取後、15分間安静にする。 |

| 3. 15分後に血糖値を測定し、回復していない場合は再度同じものを摂取する。 |

| 4. 意識が朦朧とするなど、重症の場合はすぐに救急車を呼ぶ。 |

フットケア・口腔ケアなど合併症予防の視点

糖尿病のケアプランでは、血糖値だけでなく、合併症予防の視点を持つことが大切です。

「足」と「口」のケアは見落とされがちですが、利用者のQOLを大きく左右します。

訪問看護のサービス内容に「フットケア」を明確に位置づけ、以下の点を定期的に観察・ケアしてもらうよう依頼しましょう。

- 足の色や温度の変化

- 傷、たこ、水ぶくれ、潰瘍の有無

- 爪の状態(巻き爪、肥厚など)

- 清潔保持と保湿

また、糖尿病の人は歯周病になりやすく、歯周病が悪化すると血糖コントロールにも悪影響を及ぼします。

毎日の丁寧な歯磨きや、定期的な歯科受診を促すことも、重要なケアの一つです。

糖尿病利用者のケアプラン作成を効率化する方法

質の高いケアプランを作成するには、情報収集や多職種との連携に多くの時間と労力がかかります。

日々の業務に追われるケアマネージャーにとって、業務の効率化は重要な課題です。

近年では、ICTやAIなどのテクノロジーを活用し、業務負担を軽減しながらケアの質を高めるさまざまなツールが登場しています。

糖尿病利用者のケアプラン作成を効率化するために、下記の方法を実践しましょう。

- 多職種連携を加速する情報共有システムの活用

- 場所を選ばず作業できるクラウド管理システムの導入

- 書類作成を自動化する介護システムの導入

- AIを活用したケアプラン作成支援システムの活用

多職種連携を加速する情報共有システムの活用

医師・看護師・ヘルパーなど、異なる事業所の専門職がリアルタイムで利用者の情報を共有して、チームケアの質を飛躍的に向上させます。

医療・介護連携に特化した情報共有システム(ワイズマン「MeLL+」など)を活用すれば、電話やFAXでの煩雑なやり取りをなくし、迅速かつ正確な情報伝達が可能です。

例えば、訪問看護師が測定した血糖値のデータをシステムに入力すれば、即座にかかりつけ医が確認し、指示を出すなどスムーズな連携を実現できます。

場所を選ばず作業できるクラウド管理システムの導入

クラウド型の介護ソフトを導入すれば、インターネット環境さえあれば、事業所以外の場所でも記録の閲覧やケアプランの作成・修正が可能です。

これにより、利用者宅や病院で得た情報をその場で記録したり、移動時間や隙間時間を有効活用したりできるため、業務効率が大幅に向上します。

ペーパーレス化も進み、書類の保管場所や管理の手間も削減できます。

書類作成を自動化する介護システムの導入

日々の記録からサービス提供票や請求情報などを自動で作成・連携できる介護ソフトは、ケアマネージャーの事務作業を大幅に削減します。

ワイズマンの「ワイズマンシステムSP」のように、多様なサービス種別に対応し、豊富な帳票類を備えたシステムは、複雑な業務を強力にサポートします。

書類作成の時間を短縮できた分、利用者と向き合う時間や、ケアの質を高めるための学習に時間を充てられるため、利用者満足度の向上につながるのです。

AIを活用したケアプラン作成支援システムの活用

AI(人工知能)技術を活用したケアプラン作成支援システムは、ケアマネジメントの未来を大きく変える可能性を秘めています。

AIは、膨大なアセスメントデータや過去の事例を分析し、利用者一人ひとりの状態変化を予測したり、もっとも効果的と思われるサービスプランを提案したりできます。

これにより、ケアマネージャーは経験則だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な視点を取り入れたプランニングが可能です。

もちろん、最終的な判断はケアマネージャー自身が行いますが、AIは頼れる「参謀」として、より質の高い意思決定をサポートしてくれます。

糖尿病の利用者様へのケアプラン作成は、新人ケアマネジャーにとって医療連携を含む専門的な課題です。本記事は、糖尿病の基本知識から実践的なケアプラン作成方法までを体系的に解説します。まず、糖尿病の病態、および「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の三本柱という治療の必須知識を習得。その上で、ケアプラン第1表・第2表の「総合的な援助の方針」「解決すべき課題(アセスメント)」「目標設定」「サービス内容」について、応用可能な具体的な記入例と正しい書き方を詳述します。

さらに、質の高いケアのために、管理栄養士との連携による食事管理、安全性を考慮した運動習慣、確実な服薬・インスリン管理、そして合併症予防のフットケア・口腔ケアなど、項目別のケアポイントを解説します。また、情報共有システムやAI活用によるケアプラン作成の効率化にも言及し、利用者の健康と尊厳を守る根拠に基づいたケアの実現をサポートします。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

まとめ:根拠のあるプランで糖尿病利用者の信頼に応えるケアマネージャーへ

糖尿病のケアプラン作成は、医学的知識と多職種連携が求められる、複雑で専門性の高い業務です。

しかし、今回解説した基本知識と具体的な文例、ケアのポイントを押さえれば、新人ケアマネージャーでも自信を持ってケアプランを作成できます。

根拠に基づいた質の高いケアプランは、利用者の血糖コントロールを安定させ、QOLの高い生活を守るための指標となるのです。

利用者やその家族、連携する医療専門職から信頼されるケアマネジャーとして、根拠のあるケアプランで糖尿病利用者の生活を支えましょう。

監修:斉藤 圭一

主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)

神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。