介護DXツールとは?導入のメリットや選び方を解説

2025.09.25

介護施設の運営において、人手不足・職員の業務負担増加・煩雑な事務作業といった課題はつきものです。

これらの課題は、施設の安定経営を脅かすだけでなく、介護サービスの質の低下にもつながりかねません。

そのため、昨今は介護DXに着手する介護施設が増加しました。

なかには、さまざまなツールを活用することで業務の効率化に成功した施設もあります。

本記事では介護DXについて、基礎知識・活用できるツール・導入するメリットなどについて解説します。

併せて、ツールの選び方やDXを成功させるポイントなどについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。

介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。

目次

介護DXとは?

介護DXとは、単にITツールを導入することだけを指すのではありません。

デジタル技術を活用して、介護現場の業務プロセスや組織文化、働き方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みのことです。

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)は、経済産業省では以下のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

引用:デジタルガバナンス・コード2.0|経済産業省

介護DXは介護記録の電子化や請求業務の自動化といった業務効率化に留まりません。

蓄積されたデータを分析・活用することで、利用者に合わせた最適なケアを提供したり、データに基づいた客観的な経営判断を行ったりすることを目指します。

つまり、DXに関連するツールをただ導入するのではなく、デジタル化を通じて施設全体の運営体制や業務モデルを改善することが、DXの目的です。

介護現場でDXが必要な理由

介護現場におけるDX化が急務とされる最大の理由は、2025年問題に起因する深刻な人手不足です。

生産年齢人口の減少により、従来のやり方では質の高い介護サービスを維持することが困難になりました。

少ない人数でこれまでと同等、あるいはそれ以上のサービスを提供するためには、テクノロジーを積極的に導入し、業務効率を飛躍的に向上させる必要があります。

例えば、介護記録の電子化・見守りセンサーの活用・コミュニケーションツールの導入などが有効な施策です。

これらの技術を活用することで、介護職員の負担を軽減し、より利用者に寄り添ったケアを提供できます。

さらに、厚生労働省が推進する「LIFE(科学的介護情報システム)」への対応も、DX化が促進される要因です。

LIFEはデータに基づいた科学的な介護を実現することで、サービスの質の向上と、より効果的な介護計画の立案を実現する効果が期待されています。

このように、介護DXは人手不足の解消・生産性向上・質の高い介護サービスの提供といった、介護現場が抱える課題を解決するための重要な手段です。

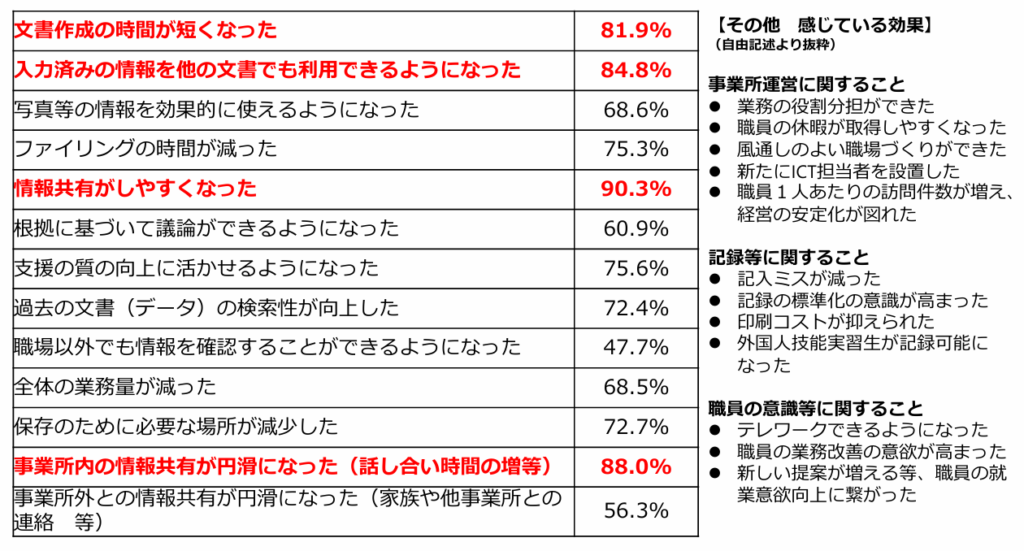

実際、DXの一環で介護テクノロジーを導入した事業所は、以下のような成果を挙げていると報告されています。

出典:ICT導入支援事業令和3年度導入効果報告取りまとめ|厚生労働省

介護テクノロジーの導入によって、業務の効率化や情報共有の円滑化が進んでいることがわかります。

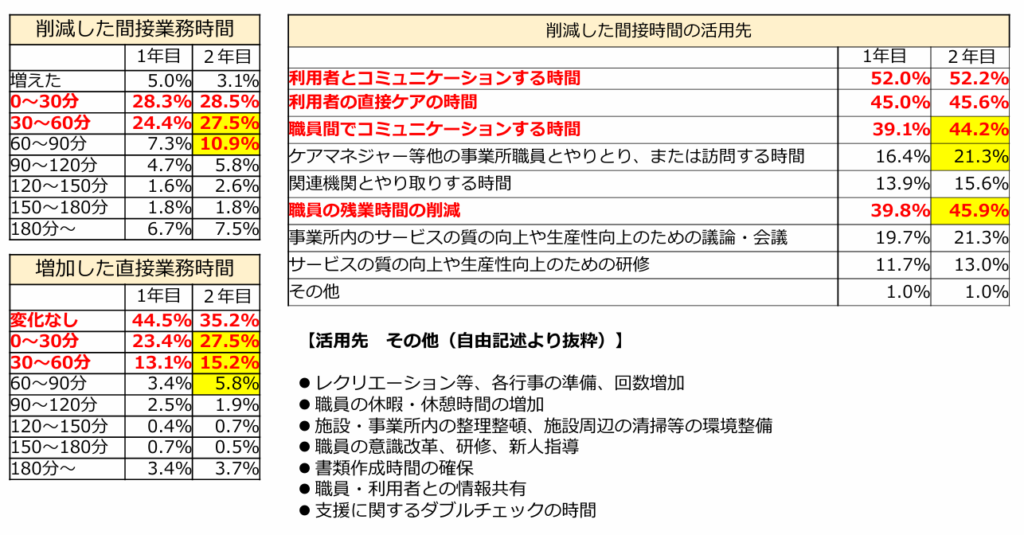

加えて、削減された間接時間は、利用者とのコミュニケーションや、より良いケアの提供などに活用されました。

厚生労働省の調査のとおり、介護DXは現場の課題を解消し、サービスの質や生産性を向上するうえで有効な取り組みです。

ICT化とDXの違い

「ICT化」と「DX」は混同されがちですが、目的と範囲に大きな違いがあります。

| 項目 | ICT (Information and Communication Technology) | DX (Digital Transformation) |

| 目的 | 既存業務の効率化・自動化 | 業務プロセスやビジネスモデルの変革、新たな価値創造 |

| 焦点 | 業務の「部分最適」 | 組織全体の「全体最適」 |

| 位置付け | 手段 | 目的・戦略 |

| 具体例 | 介護記録を紙からタブレット入力に変更する | 収集した介護データを分析し、ケアプランの改善や経営戦略に活かす |

ICT化は、デジタルツールを導入して既存の業務を効率化・自動化することを指します。

つまり、ICT化はデジタルツールを導入することそのものを意味する用語です。

一方でDXは、ICTを手段として活用し、業務プロセスだけでなく、組織の文化やビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を生み出すことを目指します。

まずはICT化で業務を効率化し、その先にあるDXによる組織全体の変革を目指すことが基本的なプロセスです。

なお、介護ICTについては以下の記事で詳しく解説しています。

併せてご一読ください。

関連記事:介護のICT化とは?種類や導入事例、補助金について解説

介護DXツールを導入する3つのメリット

介護DXツールを導入することは、単なる業務効率化に留まらず、以下のようなメリットをもたらします。

- 業務効率化とデータ活用による経営改善

- 負担削減と働きがい向上によるスタッフの定着

- 事務作業の軽減による介護サービスの質向上

メリットを知れば、介護DXツールを活用する意義をイメージしやすくなります。

自施設の課題と照らし合わせ、理想的なDXツールを導入する際の参考にしてください。

業務効率化とデータ活用による経営改善

DXツールの導入は、業務効率化とデータ活用による経営改善を実現するうえで有効な施策です。

例えば、介護ソフトによるペーパーレス化は、紙や印刷にかかるコストを大幅に削減し、事務作業の負担を軽減します。

さらに請求業務や記録業務が自動化・効率化されることで、職員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、施設全体の生産性が向上します。

また、DX化によって蓄積した施設のデータは経営戦略を策定する際に役立つものです。

データを活用することで、施設の課題が明確になり、効果的な施策を講じやすくなります。

負担削減と職場環境の改善によるスタッフの定着

深刻化する人材不足に対し、DXツールは有効な解決策となり得ます。

移乗介助をサポートする介護ロボットや、夜間の巡視負担を軽減する見守りセンサーは、職員の身体的・精神的な負担の軽減が可能です。

また、インカムやチャットツールで情報共有がスムーズになれば、無駄な残業が減り、ワークライフバランスの改善にもつながります。

働きやすい環境は職員の満足度を高め、離職率の低下に直結するだけでなく、人材を採用する際のアピールポイントにもできます。

このように、介護DXは人材を定着させたり、新たな採用をしたりするうえでも効果が期待できる取り組みです。

事務作業の軽減による介護サービスの質向上

DXツールの導入によってもっとも恩恵を受けるのは、現場の職員だけでなく、サービスの受け手である利用者です。

ツールの導入によってDX化に成功すれば、記録や報告書の作成といった事務作業に費やしていた時間を利用者と向き合う時間にあてられるようになります。

丁寧なコミュニケーションや個別ケアの時間は、利用者満足度の向上につながります。

さらに、見守りセンサーから得られるバイタルデータや、介護ソフトに蓄積されたケア記録を分析することで、より科学的根拠に基づいた質の高いケアプランの作成が可能です。

なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。

介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。

データ活用による「科学的介護(LIFE)」への対応

介護DXの推進と並行して、厚生労働省が積極的に導入を進めているのが科学的介護情報システム(LIFE)です。

LIFEは、「Long-term care Information system For Evidence」の略で、厚生労働省が推進する介護サービスの質の向上を目指す情報システムです。

介護事業所が提供するケアの計画や記録の情報を収集し、フィードバックすることで、より根拠に基づいた質の高い介護サービスの提供を目指しています。

LIFEを活用するメリットは以下のとおりです。

参照:科学的介護情報システム(LIFE)について|厚生労働省

介護サービスの質を向上できる

やはり、LIFEの最大のメリットは介護サービスの質を向上できる点です。

LIFEを利用すれば、全国の介護事業所から収集されたデータに基づいたフィードバックを受けられます。

同様のケースに合わせたフィードバックを受けられるため、個々の利用者にマッチした適切なケアの提供が可能です。

また、LIFEは介護事業所別のサービス内容のバラつきを防ぎ、ケアの質を標準化するうえでも役立ちます。

どの介護事業所を利用していても、同じ質のサービスを受けられる状況になることは、利用者にとって非常に大きなメリットです。

自施設の課題改善につながる

LIFEはほかの介護事業所での取り組みや、提供しているサービスを参照できるため、自施設の課題改善にも活用できるツールです。

自施設と同じ課題を抱えていた介護事業所の取り組みを参照すれば、課題解決のヒントが得られます。

もちろん、より良いサービスを実施しているケースがあれば、自施設に取り入れられます。

職員が自信を持ってサービスを提供できる

職員が自信を持ってサービスに取り組みやすくなるのもLIFEの魅力です。

LIFEで明確なエビデンスを確認しておくことで、利用者に効果的なサービスを提供している自信を得られます。

初めて取り組むサービスがあったとしても、LIFEでエビデンスを得ていれば、職員が積極的に取り組みやすくなります。

加算を取得できる

LIFEの導入は、加算の取得にもつながる施策です。

LIFEの導入・活用に関連した加算には以下のようなものがあります。

- 科学的介護推進体制加算

- ADL維持等加算

- 個別機能訓練加算(Ⅱ)・( Ⅲ)

- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・( Ⅱ)

- 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

- 栄養マネジメント強化加算

- 栄養アセスメント加算

- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

- 口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)ロ

- 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ

- 褥瘡マネジメント加算

- 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)

- 排せつ支援加算

- 自立支援促進加算

参照:科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について|厚生労働省

一部加算については、算定要件が重複している場合があるので、あらかじめ厚生労働省の資料を確認しましょう。

LIFEの導入には介護DXが必須

先述したように、LIFEは介護事業所にさまざまなメリットをもたらしますが、導入するには介護DXツールが不可欠です。

そもそも、LIFEを利用するにはパソコンやインターネット環境が必須です。

また、事業所のデータをまとめるための介護ソフトや、個人情報を守るためのセキュリティ対策なども必要になります。

むしろ、介護DXが進められていないと、LIFEを適切に運用できる体制の構築は困難です。

介護DXはただ業務の効率化を図るだけでなく、サービスの質向上や加算の取得の土台となる取り組みです。

利用者に最適なケアを提供できる体制を整えるためにも、LIFEの運用を見据えた介護DXの推進を積極的に検討しましょう。

介護DXツールの種類

介護DXツールの種類は多岐にわたります。

代表的なツールは以下のとおりです。

- 介護ソフト

- インカム・ビジネスチャット

- 見守りセンサー・システム

- 介護ロボット

本章では、介護現場が抱える具体的な課題を解決するための代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

自施設のどの業務を効率化したいのかを考えながら、必要なツールを具体的にイメージしていきましょう。

介護ソフト

介護ソフトは、介護現場における記録・計画書作成・保険請求といった中核業務を一元的に管理するシステムです。

多くの製品がタブレットやスマートフォンに対応しており、訪問先や利用者の居室といった現場で記録を完結させられます。

これにより、事務所に戻ってからの転記作業を大幅に削減し、業務効率化に大きく貢献します。

介護ソフトの導入は、記録業務の大幅な効率化とペーパーレス化を実現するうえで非常に有効です。

手書きによる記録や書類の保管スペースを削減し、情報共有をスムーズに実践できます。

また、LIFEへのデータ連携機能を備えた介護ソフトも多く、蓄積されたデータを活用することで、より質の高い介護サービスの提供や、科学的介護の推進に貢献します。

介護ソフトの導入は、介護事業所の業務効率化だけでなく、介護サービスの質の向上にもつながる重要な投資です。

インカム・ビジネスチャット

インカムやビジネスチャットツールは、医療・介護現場における職員間のコミュニケーションを円滑にし、情報共有のスピードを格段に向上させるツールです。

インカムを導入すれば、広大な施設内や複数フロアに分散した環境下でも、リアルタイムかつ双方向のコミュニケーションが可能となります。

円滑なコミュニケーションは緊急事態発生時や急な利用者の状態変化など、一刻を争う状況下での迅速な連携と対応において、非常に重要です。

ハンズフリーでの通話が可能なため、両手を空けた状態で業務を行いながら連絡を取り合える点も大きなメリットです。

一方、ビジネスチャットツールは、申し送り事項の詳細な共有・口頭では伝えにくい複雑な業務連絡・写真やPDFなどの資料共有などをテキストベースで簡単に行えます。

これにより、伝達内容の誤解や認識の齟齬を防ぎ、「言った言わない」といったトラブルを削減します。

また、チャットログは記録として残るため、後から内容を確認することも容易です。

インカムやビジネスチャットは、厚生労働省も重要視しているツールです。

実際、介護職員等処遇改善加算や生産性向上推進体制加算の要件に、職員間の連絡を迅速化するツールや介護機器の導入を含めています。

インカムやビジネスチャットの有用性が高く評価されていることが窺えます。

参照:介護サービス事業における生産性向上(業務改善)に資するガイドライン|厚生労働省

見守りセンサー・システム

見守りセンサー・システムは、高齢者施設や病院において、特に夜間の職員負担を軽減し、利用者の安全を確保するうえで役立つツールです。

ベッドマットレスの下に設置する非接触型のセンサーや、居室に設置するAIカメラなどは、利用者の心拍数・呼吸数・睡眠状態・離床行動・転倒などを高精度に検知できます。

異常が発生した場合、職員のスマートフォンやタブレットなどのデバイスに即座に通知を発信するので、定期的な巡視の頻度を減らしても、緊急性の高い状況に迅速に対応できます。

これにより、職員の業務効率の大幅な向上や、負担の軽減が可能です。

また、見守りセンサー・システムは利用者の安眠を妨げることなく、必要な時にのみ介入できるため、QOLの維持にも貢献します。

なお、見守りセンサー・システムの導入にあたっては、利用者のプライバシー保護に最大限の注意を払うことが不可欠です。

センサーの設置場所やカメラの撮影範囲、データの管理方法などについて、事前に利用者や家族への十分な説明を行い、同意を得ることが重要です。

厚生労働省も見守りセンサー・システムを有用なDXツールと評価しており、夜間の見守りなどでの活用事例を調査しています。

また、インカムやビジネスチャットのように、介護職員等処遇改善加算や生産性向上推進体制加算の要件にも含めています。

介護現場で活用されるテクノロジー便覧|株式会社NTTデータ経営研究所

介護ロボット

介護ロボットは、介護職員の身体的負担を軽減することに特化したツールです。

特に、利用者をベッドから車椅子へ移乗させる際に活躍するパワーアシストスーツや、入浴介助をサポートするリフトなどは、既に多くの介護現場で実用化され、その効果を発揮しています。

これらのロボットを積極的に活用することで、介護職員が抱える慢性的な腰痛をはじめとする身体的な負担を大幅に軽減し、職員が長く健康的に働き続けられる環境を実現します。

その結果、介護現場における労災の発生を効果的に防止するだけでなく、労災に関わるコストの削減が可能です。

さらに、介護ロボットの導入は、職員の精神的な負担軽減にも貢献します。

身体的な負担が軽減されることで、より利用者に寄り添った、質の高い介護サービスの提供が可能となり、介護の現場全体の質の向上につながります。

人手不足が深刻化する介護業界において、介護ロボットは職員の安定的な定着にも貢献し、持続可能な介護体制の構築に不可欠な存在です。

厚生労働省においても、生産性向上推進体制加算の要件に含めるなど、介護ロボットの導入を推進しています。

介護DXツールの選び方

本章ではツール選定で失敗しないために、必ず確認すべき5つの重要なポイントを解説します。

- 解決したい課題を明確にする

- 使用感を必ず確かめる

- スタッフの教育や研修を徹底する

- 費用対効果をチェックする

- サポート体制を確認する

数多くの介護DXツールのなかから、自施設に本当に合ったものを選ぶことは簡単ではありません。

導入の失敗を避けるためにも、適切な選び方を知っておきましょう。

解決したい課題を明確にする

もっとも重要なのは、DXツールの導入によって解決したい課題を明確にすることです。

まずは、「記録業務に時間がかかりすぎている」「夜勤職員の負担が大きい」「職員間の情報共有がうまくいっていない」など、自施設が抱える課題を具体的に洗い出しましょう。

課題が明確になれば、それを解決するために必要な機能が見えてきます。

例えば、記録業務が課題であれば介護ソフト、夜勤の負担軽減が課題であれば見守りセンサーが第一候補となるはずです。

課題解決の視点をまず持つことが、ツール選びの第一歩です。

使用感を必ず確かめる

DXツールの使用感は必ず確かめましょう。

どれだけ高機能なツールでも、現場の職員が「使いにくい」と感じてしまっては意味がありません。

介護現場では、IT機器の操作に不慣れな職員も多いことが想定されます。

そのため、導入前には必ず無料トライアルやデモンストレーションを活用しましょう。

実際に複数の職員にさわってもらい、「直感的に操作できるか」「文字の大きさや画面は見やすいか」「現在の業務フローにスムーズに組み込めるか」といった点を厳しくチェックすることが重要です。

現場の意見を最大限に尊重することが、導入成功の鍵となります。

スタッフの教育や研修を徹底する

DXツールを導入する際は、職員への十分な教育や研修が不可欠です。

導入して終わりではなく、全スタッフが基本的な操作をマスターし、効果的に活用できるまでサポートする体制を整えましょう。

操作マニュアルを整備するだけでなく、導入初期にはベンダーによる研修会を実施したり、ITが得意な職員を「DX推進リーダー」として任命したりするのも有効です。

一部の職員しか使えない状況を避け、施設全体でDXの恩恵を受けられるように計画的に進めることが大切です。

費用対効果をチェックする

DXツールの導入には、初期費用や月額利用料といったコストが発生します。

これらの費用だけでなく、導入によってどれだけの効果が見込めるのかを総合的に判断することが重要です。

例えば、ツールの導入によって「残業代が月〇時間分削減できる」「ペーパーレス化で年間〇円の印刷コストが浮く」「介護報酬の〇〇加算が取得できる」といった具体的な効果を試算してみましょう。

国や自治体が提供する補助金・助成金も積極的に活用し、費用対効果を最大化する計画を立てることが求められます。

サポート体制を確認する

ツール導入後にトラブルが発生した場合や、操作方法がわからない場合に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制があるかは非常に重要な選定ポイントです。

電話やメールでの問い合わせ窓口が平日日中しか開いていない場合、夜勤帯でトラブルが起きると対応できません。

導入前の検討段階で、以下の点を確認しておきましょう。

- 問い合わせ方法(電話・メール・チャットなど)

- サポート対応時間(24時間365日対応か)

- 導入時の初期設定や操作研修の有無

- トラブル発生時の対応スピードや実績

安心して長期間利用するためにも、ベンダーのサポート体制の手厚さは必ずチェックしてください。

介護DXツールでコストが大きいものには補助金を活用

介護DXツールはさまざまなメリットをもたらしますが、導入は一定以上のコストがかかります。

導入時のコストを抑えるなら、国や自治体の補助金制度を活用しましょう。

本章では、DXツール導入時に活用できる補助金について解説します。

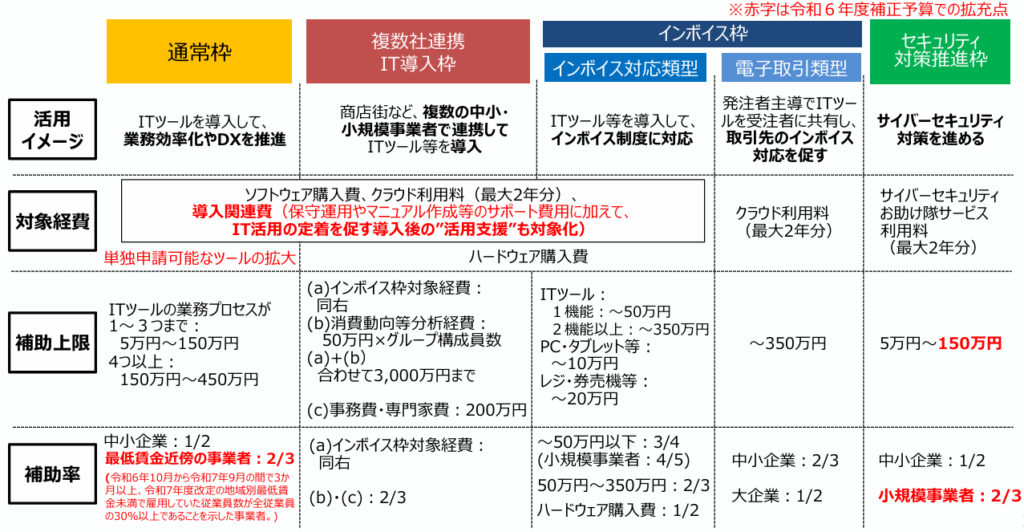

IT導入補助金

IT導入補助金は中小企業庁が監督する補助金制度であり、中小企業・小規模事業者などの労働生産性の向上を目的としたDXツールの導入を支援するために設けられました。

介護事業所の場合、常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人・社会福祉法人が対象です。

IT導入補助金の対象経費や補助率などは、以下のように設定されています。

出典:サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2025』の概要|中小企業庁

IT導入補助金は導入したDXツールに加え、コンサルティング・導入研修・保守などに関連する費用も補助対象です。

適切に活用すれば、コストの削減につながります。

介護分野における生産性向上・DX推進支援

昨今、介護DXの注目度が高まっていることもあり、自治体が介護分野における生産性向上・DX推進支援を目的とした独自の支援を実施しています。

自治体が実施している補助金も、介護DXを推進するうえで有用です。

各都道府県が実施している補助金には、以下のようなものがあります。

| 補助金制度名 | 概要 | 実施している都道府県 |

| デジタル機器導入促進支援事業 | 介護事業所が、デジタル機器を活用し介護業務の負担軽減に資する機能を有したシステムを導入する場合に、必要な経費の一部を補助。 | 東京都 |

| 千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 | 介護テクノロジー・介護テクノロジーのパッケージ型の導入を支援 | 千葉県 |

| 富山県介護テクノロジー定着支援事業 | 介護サービス事業者における介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入及び定着に向けた補助 | 富山県 |

令和7年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金|千葉県

令和7年度富山県介護テクノロジー定着支援事業

介護DXを推進する際は、自施設がある地域の補助金制度を確認しましょう。

自治体独自の補助金制度の探し方と注意点

自治体独自の補助金制度を探す際は、以下の施設の窓口に問い合わせましょう。

- 都道府県・市町村の窓口

- 地域包括支援センター

- 社会福祉協議会

各施設の窓口に直接問い合わせるだけでなく、公式サイトでも補助金制度の情報をチェックできます。

なお、補助金制度を活用する際は以下の点に注意が必要です。

- 申請時期や対象期間を確認する

- 補助要件を遵守する

- 必要書類を用意する

当然ながら、補助金制度は定められた申請期間・対象期間に加え、補助要件を守る必要があります。

また、必要書類に不備があると審査を通過できないリスクが高まります。

リスクを回避するためにも、補助金制度に申請する際は専門家やベンダーに相談することが有効です。

DXとは、単にデジタル化やITツールの導入ではなく、デジタル技術を活用して、業務プロセスや組織文化、働き方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みのことです。従って、変化を嫌う現場からの抵抗に遭うことも予測されますが、それではいつまでたってもDX化は進みません。重要なのは、現場の声を丁寧に拾いながらも、“変えるべきことは変える”という強い意思を組織として持つことです。介護DXは、記録の電子化や見守りシステム導入にとどまらず、蓄積されたデータを活用してケアの質を高め、科学的介護(LIFE)へつなげていく中長期的な取り組みです。導入効果を最大化するには、経営者と現場が同じ目標を共有し、ツール選定・研修・運用改善を継続的に行うことが不可欠です。DXは「ツール導入」ではなく「組織改革」であり、成功すれば職員の負担軽減とサービスの質向上を同時に実現できます。

なお、株式会社ワイズマンでは収益率改善・人材不足解消・業務効率化につながる「ICT導入による介護DX完全ガイド」を無料で配布中です。

介護業界で導入されるICTや導入の進め方などについて解説していますので、ぜひご覧ください。

適切なツールを導入すれば介護DXが成功する可能性が高まる

介護DXは、もはや一部の先進的な施設だけの取り組みではありません。

人手不足が深刻化し、質の高いサービスが求められる現代において、すべての介護施設にとって重要な経営戦略です。

介護DXツールは単なるコストではなく、施設の課題を解決するための「投資」です。

まずは自施設の課題を一つ解決するために、「職員間の連絡用にビジネスチャットを導入してみる」「利用者が使うフロアに見守りセンサーを試験的に設置してみる」といったスモールスタートから始めてみてください。

監修:斉藤 圭一

主任介護支援専門員、MBA(経営学修士)

神奈川県藤沢市出身。1988年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)に入社。その後、1999年に在宅介護業界大手の株式会社やさしい手へ転職。2007年には立教大学大学院(MBA)を卒業。 以降、高齢者や障がい者向けのさまざまなサービスの立ち上げや運営に携わる。具体的には、訪問介護・居宅介護支援・通所介護・訪問入浴などの在宅サービスや、有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅といった居住系サービス、さらには障がい者向けの生活介護・居宅介護・入所施設の運営を手がける。 また、本社事業部長、有料老人ホーム支配人、介護事業本部長、障害サービス事業部長、経営企画部長など、経営やマネジメントの要職を歴任。現在は、株式会社スターフィッシュを起業し、介護・福祉分野の専門家として活動する傍ら、雑誌や書籍の執筆、講演会なども多数行っている。