【医療業界動向コラム】第165回 令和8年度診療報酬改定に向けた回復期リハビリテーション病棟入院料に関する論点を確認する

2025.11.25

令和7年11月14日、第627回中央社会保険医療協議会 総会が開催され、回復期リハビリテーション病棟入院料・リハビリテーション全般・多職種連携・訪問薬剤関連・長期収載品の選定療養について議論されている。ここでは、回復期リハビリテーション病棟入院料に関する議論について焦点をあてて確認する。

回復期リハビリテーション病棟の重症割合・実績指数の見直しへ

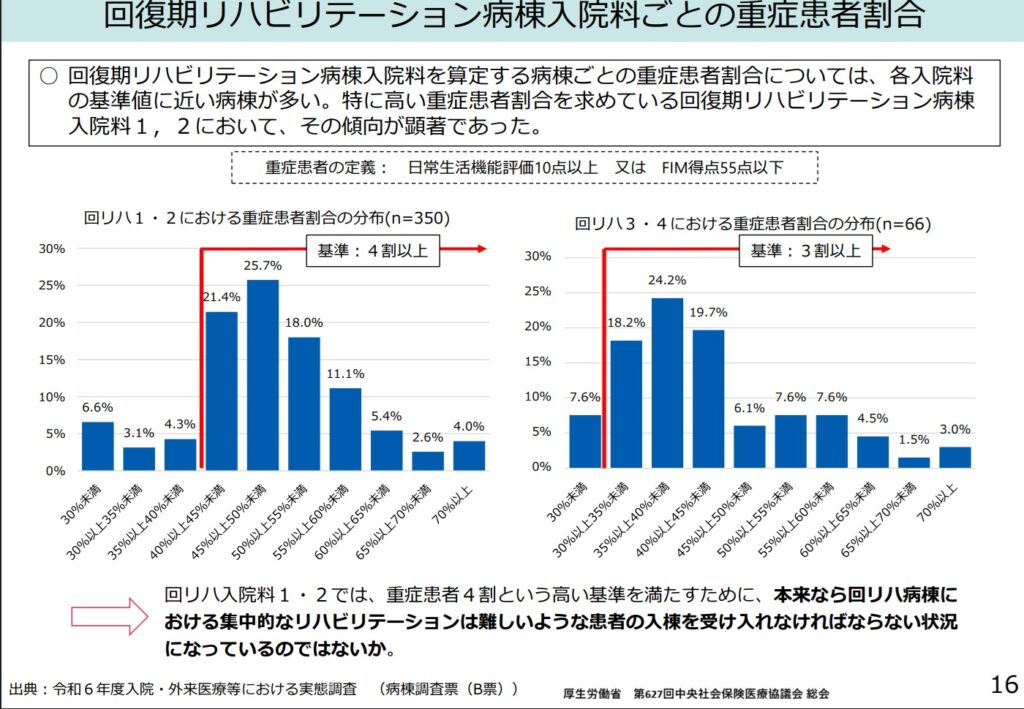

入院・外来医療等の調査・評価分科会の議論で、回復期リハビリテーション病棟においてFIM利得が0点やマイナスとなっている病院が一定数あることが報告されていた。そうした現状から浮かび上がってきたのが、重症割合の妥当性だ。重症割合を満たすためにある意味で「無理」をして受け入れていることがその理由の一つとしても考えられる(図1)。

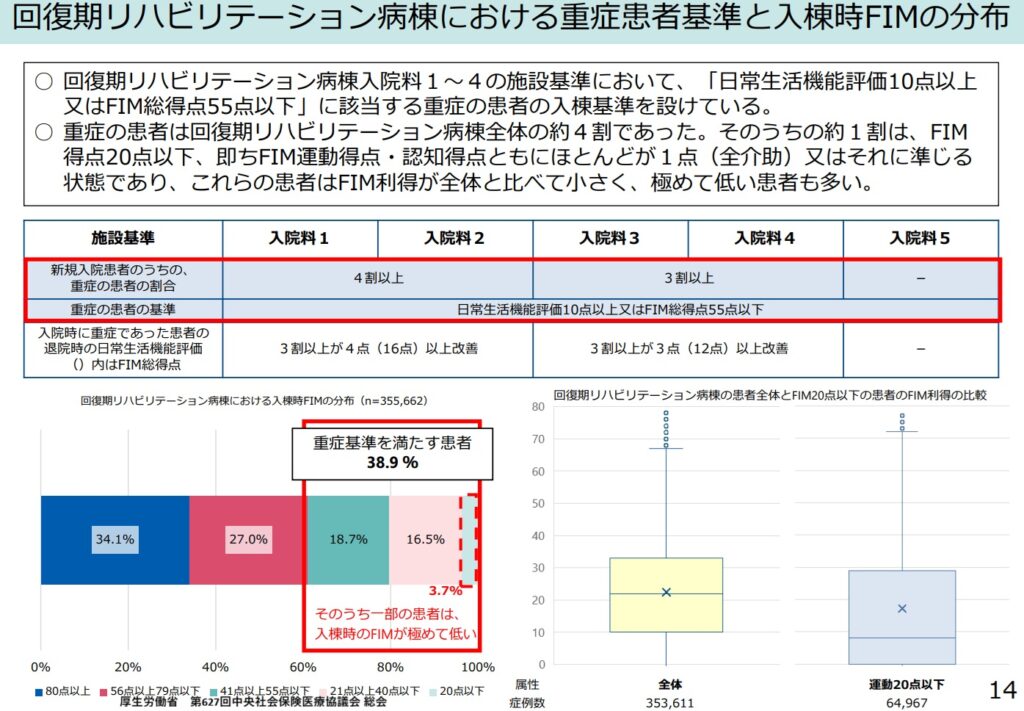

今回、厚生労働省からはFIMの運動項目が20点以下の患者はリハビリテーションの効果が低いことを示すデータが示され、重症割合から除外することが提案され、今後議論を深めていくこととなりそうだ(図2)。

リハビリテーション実績指数についても今後の議論について、大きく2つの方針が明らかとなっている。

まず一つは、入院料2・4では現在実績数は要件になっていないこともあってか実績指数が低い病棟があることから、入院料2・4でも実績指数の要件を新たに設定する方針だ。

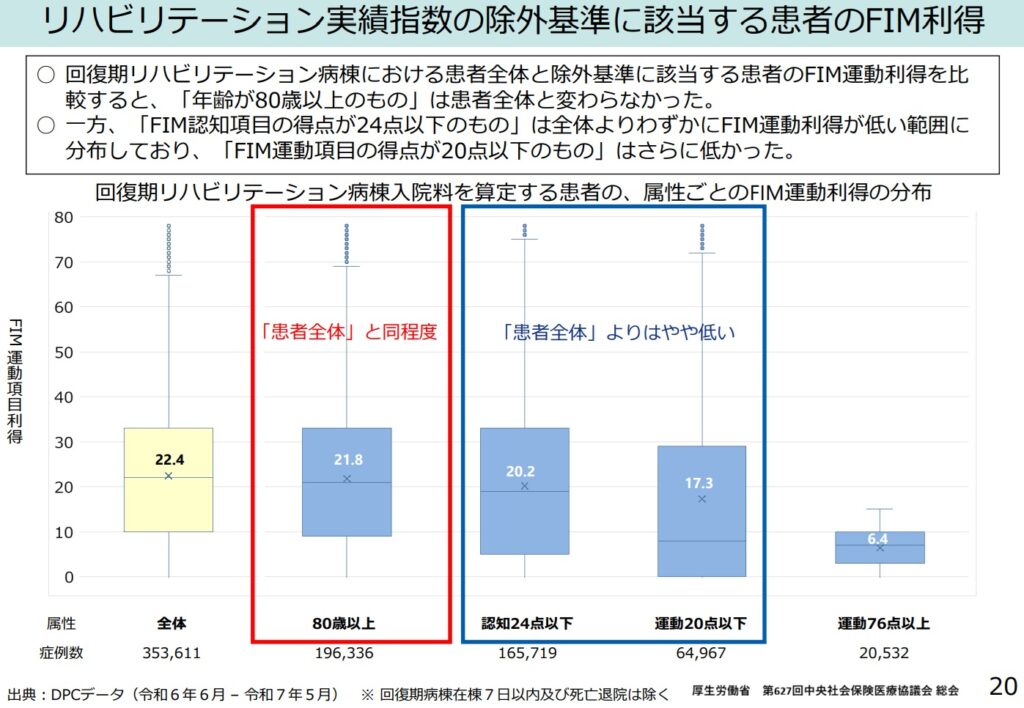

そしてもう一つは、実績指数の除外基準の見直しだ。入院・外来医療等の調査・評価分科会においても議論が行われてきたところで、今回、分析結果をもとに、除外基準の見直しの方向性がやや明確になってきた。具体的には、年齢が80歳以上の患者、FIMの認知項目14点以下の患者でもリハビリテーションの効果が一定程度確認できることが示され、除外する方向性で議論が進むこととなりそうだ(図3)。

在宅復帰の割合が高まるリハビリテーションの推進、セラピストの専従要件や業務適正化も議論

厚生労働省からは「FIMの下位項目の中でも、歩行やトイレ動作が5点(監視)~6点(修正自立)程度まで改善した場合は在宅復帰の割合が大きく上昇すること」についての議論も求められている。トイレ動作と移動の点数を高めるリハビリテーションの実施に対する評価の新設や点数の重み付けなど注目したい。

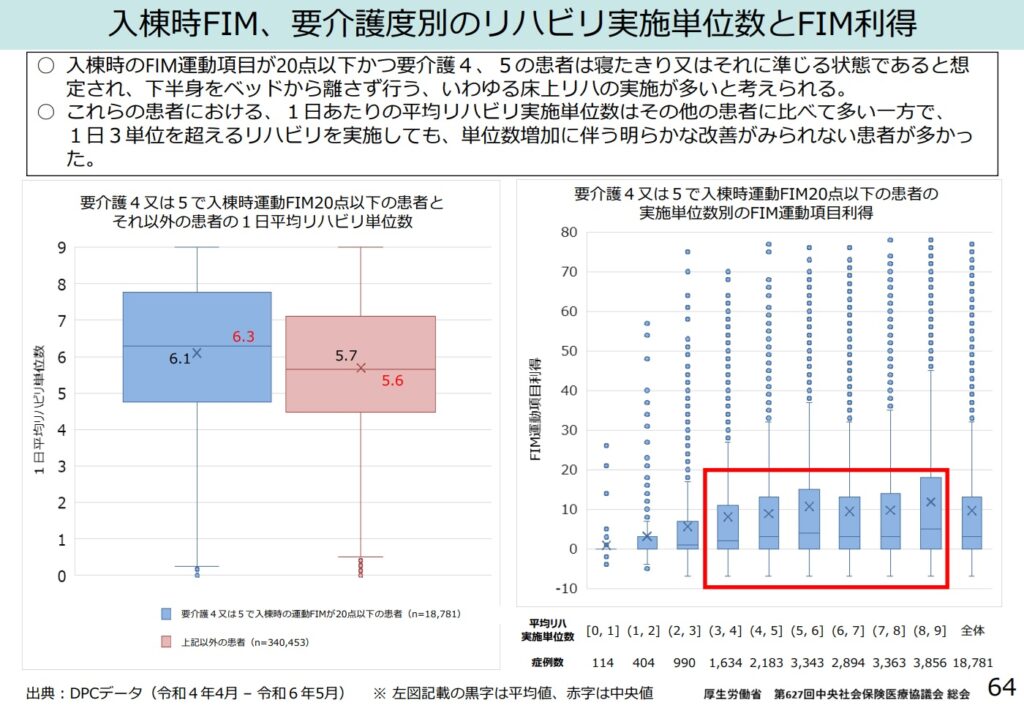

なお、当日はリハビリテーション全般に関する議論も行われている。その議論の中で疾患別リハビリテーション料におけるセラピストの専従要件の緩和について議論されており、その中で、FIMの運動項目が20点以下かつ要介護認定4・5の患者に対するベット上リハビリテーションについて、単位数増加に伴う改善は見られないことなどが示された(図4)。また、医療機関外での60分を超える疾患別リハビリテーションの実施を行う医療機関もあることから、専従要件の緩和と同時にリハビリテーションの適正化についても議論が進められることとなり、成果の出るリハビリテーションの環境整備が進められていく。

その他、回復期リハビリテーション病棟に関連しては、以下についての議論が今後進めされていくこととなる。

・日常生活機能評価表とFIMを負担軽減の観点からFIMに一本化すること

・入院料1もしくは更に上位の入院料を設定し、排尿自立支援加算や摂食嚥下機能回復体制加算等の届出を求める

・退院前訪問指導を包括外とすること

・休日リハビリテーションに係る施設基準について、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の基準をベースに、入院料1・2では平日の8割以上に引き上げ、入院料3・4では平日の◯割以上といった基準を設けること

・高次脳機能障害の患者に対する支援拠点機関や障害福祉サービス事業所等のネットワーク構築を評価すること

・地域支援事業への参加について、入院料1・2では「望ましい」から義務化へ、入院料3・4では「望ましい」を検討