【医療業界動向コラム】第164回 地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟に関する診療報酬改定に向けた議論の最新動向

2025.11.18

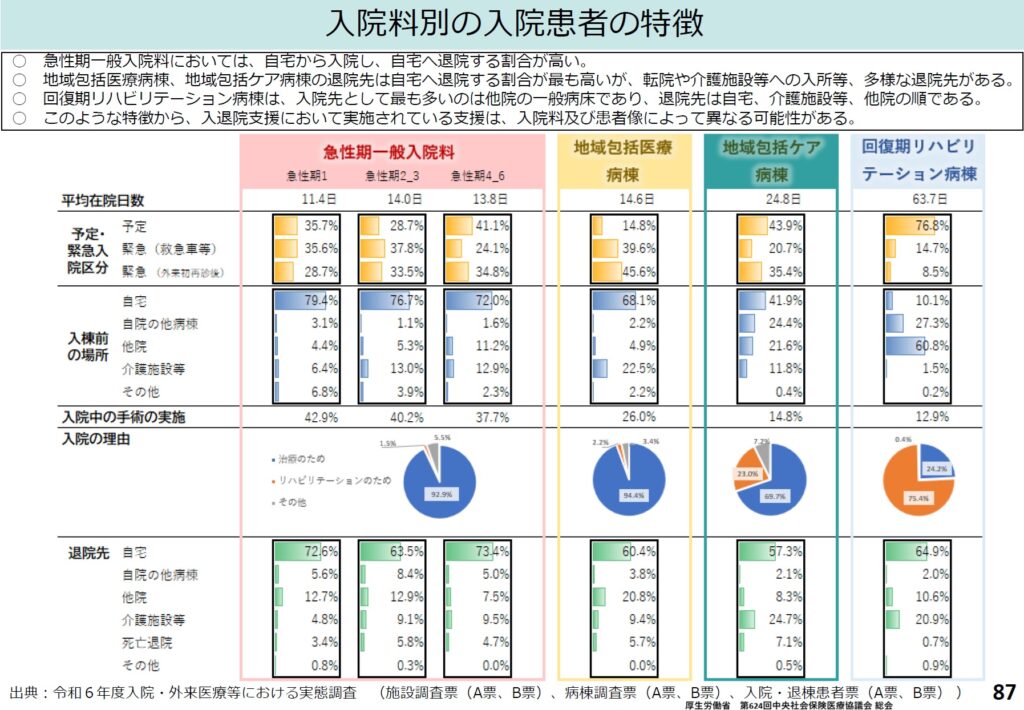

令和7年11月5日、第624回中央社会保険医療協議会 総会が開催され、包括期入院・入退院支援・看護職員の配置基準と負担軽減、がん・難病・透析・緩和ケアについて議論されている。ここでは、包括期入院に関する議論についてポイントを確認したい。

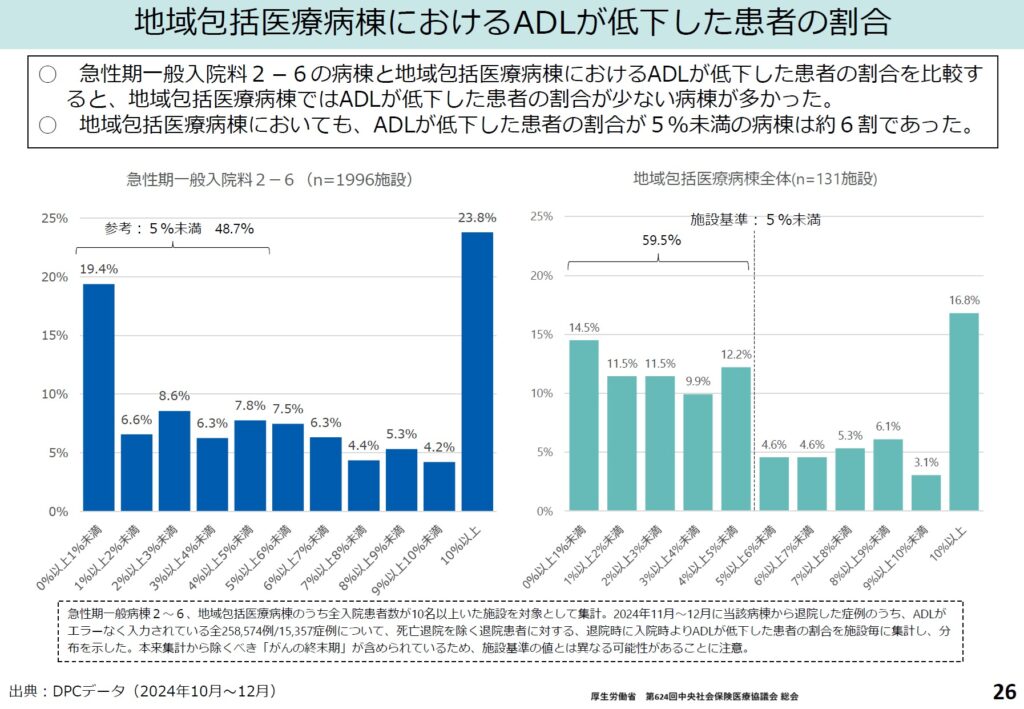

地域包括医療病棟、ADL低下患者割合と平均在院日数の要件を緩和の見通し

今回の議論で注目したいのは、急性期一般入院料2-6と地域包括医療病棟の様々な比較が髄所にみられ、将来的な一本化(急性期一般入院料1以外を地域包括医療病棟へ?)を志向していることが垣間見える点だろう(図1)。たしかに、入院患者は似通っているが、当然ながら地域包括医療病棟の場合は、高齢患者割合がより高い。そのため、ADLの維持向上は難しく、在院日数は長くなりがちだ。

こうした観点、そして将来的な急性期一般入院料からのスムーズな移行を意図してか、ADL低下患者割合と平均在院日数の要件を緩和する方向で議論が進むことになりそうだ。急性期一般入院料1以外の病院としては、中長期的に対応を検討し、セラピストや管理栄養士といった貴重な人材を確保することを考え、必要によっては早めに対応していくことも選択肢になるだろう。

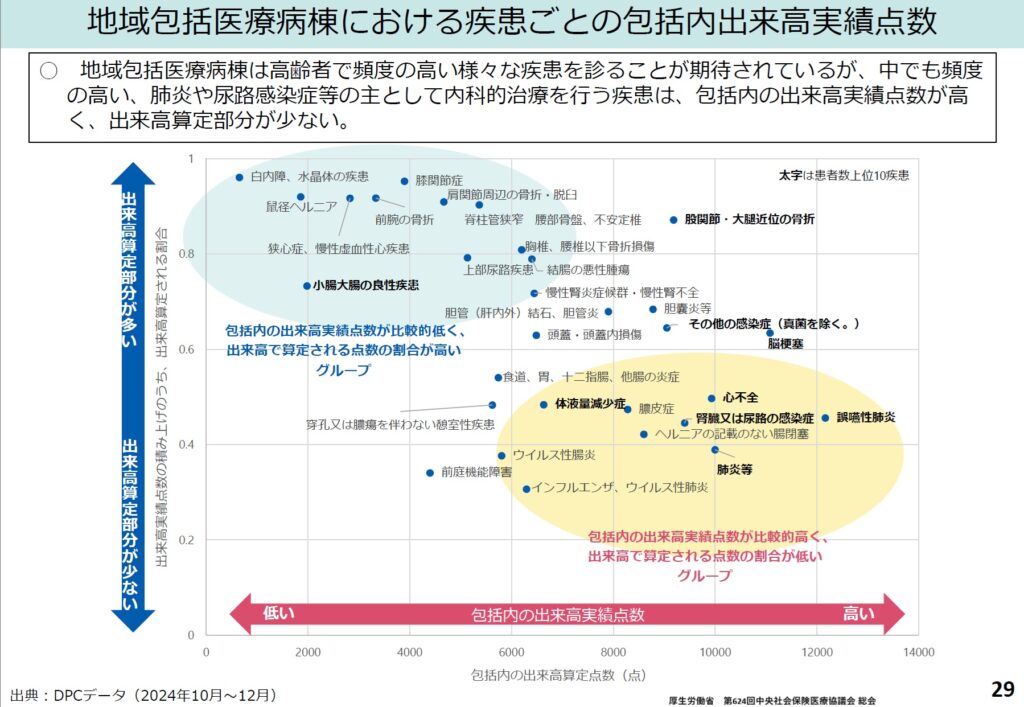

地域包括医療病棟、ならびに地域包括ケア病棟に共通した課題として、手術を必要としない緊急入院患者の包括内出来高点数が高くなっている(コスト高)ことも改めて示されている(図2)。その一方で、地域包括ケア病棟では手術有の予定入院の場合に比べて手術有の緊急入院が包括内出来高が高くなっていることも示されている。

手術の有無による緊急入院の場合と予定入院とで、包括範囲に関する見直しや検査等一定点数以上の加算評価などが検討されそうだ。

それから、地域包括医療病棟・地域包括ケア病棟といった包括期入院については、介護施設等からの緊急搬送など後方支援機能としての実績を施設基準に盛り込むことも検討されようとしている。この場合の実績は、病院としての実績となる見通しだ。新たな地域医療構想ではじまる医療機関機能報告における指標にもつながることをイメージしているといえる。

入退院支援加算や栄養管理に関する評価を包括範囲外へ?

もう一点、注目したいのが入退院支援加算を包括範囲から除外する可能性がみえることだ。急性期一般入院料からの退院の多くは在宅となっているが、包括期の場合は、施設や他の医療機関など様々で担当者の負担も重い。療養病棟においても同様だが、病床の機能に応じた入退院支援の要件の見直しなども注目点だ(図3)。

その他、地域包括ケア病棟に関しては、管理栄養士の配置が少ないことが課題となっていることから、栄養管理に関する評価を包括外にすることや点数を引き上げた上で管理栄養士の配置を評価することなども考えられそうだ。

また、包括期入院における高額薬剤の仕様についても前向きに検討されていることがわかる。現在でも包括対象外となっている薬剤があるので、その対象の拡充と、回復期リハビリテーション病棟も地域包括ケア病棟と揃えていくこととなりそうだ。

今回の包括期入院に対する議論を見ていると、将来的に急性期一般入院料からの移行をしやすくするための環境整備のようにも見えてくる。実際に、急性期病床と併存になっている病院が多くなることについての議論も厚生労働省から要請されている点に注目しておきたい。