【医療業界動向コラム】第159回 在宅医療に関する診療報酬改定に向けた議論、重症度や要介護度でメリハリある評価へ

2025.10.14

令和7年10月1日、第618回中央社会保険医療協議会 総会が開催されている。今回は在宅医療についての2回目の議論が行われている。

患者の居住地を病床と見立てているかのように、在宅においても医療・介護依存度の高い患者・利用者に対する診療の評価を高めることや24時間往診の頻回な実施など手厚い人員配置・周囲との連携、その実績を高く評価する方向性が見えてきている。

在宅医療に積極的な医療機関に対する評価と連携で貢献する医療機関の評価を整理

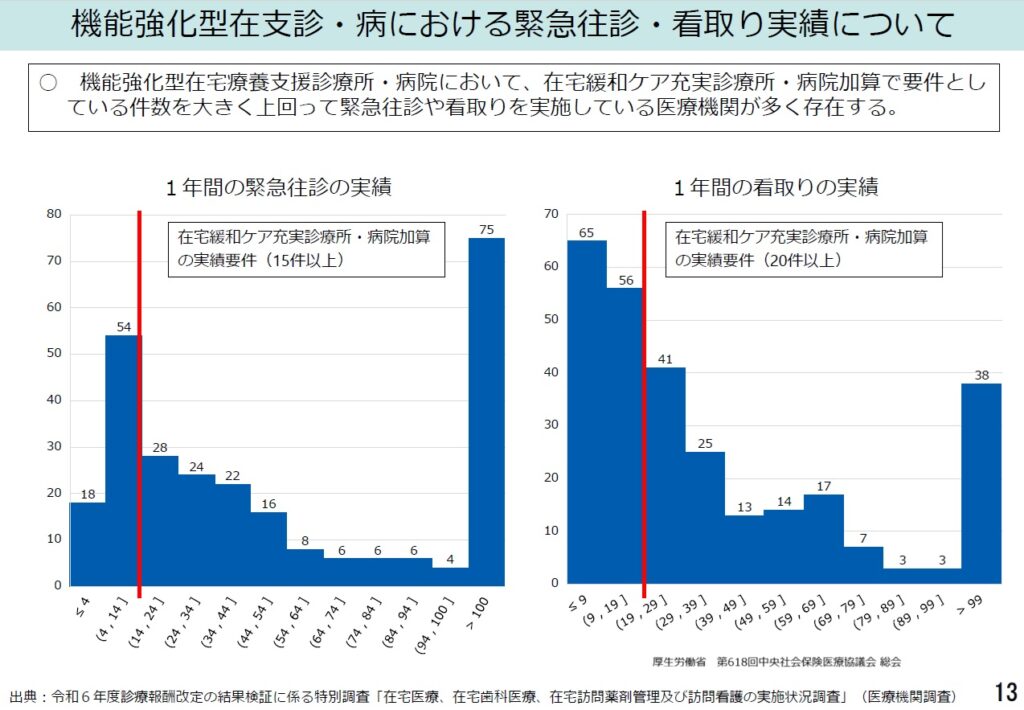

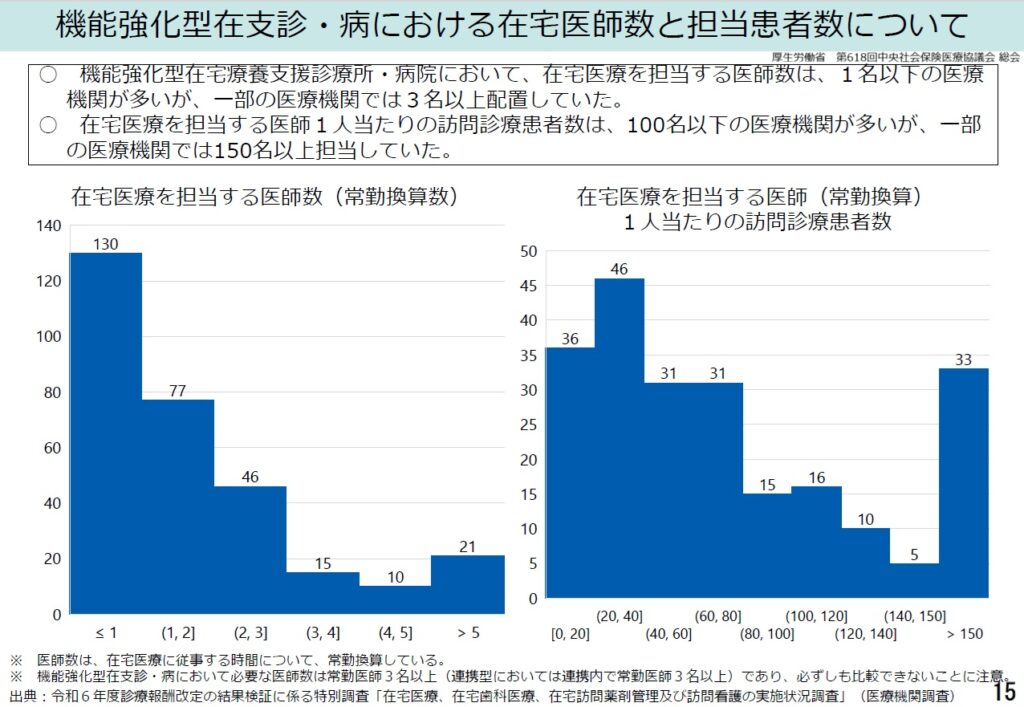

在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所(以降、在支診・在支病)は在宅医療において積極的な役割を担うことが期待されているが、中でも、より在宅医療に積極的に取組み、実績もある機能強化型がある。さらに、その機能強化型の中には同じ単独で担うものと連携で担うものの2種がある。当然ながら、地域性や実績要件も異なることから緊急往診・看取りについては実績の差が出てくる(図1)。さらにみると、積極的に取組む医療機関は実績要件をこえて取組んでいることがわかる。ゆえに、手厚い人員配置をしていたり、医師一人あたりの担当患者数も多くなる(図2)。

また、機能強化型では重症度の高い患者の割合が高いことも示されていることがわかっており、人件費や身体的負担が重くなっていると見られ、診療報酬上のさらなる評価の拡充が期待されるところだ。さらに、厚生労働省からはこうした積極的に役割を果たす医療機関の評価について、緊急往診等の実績が更に高い在宅緩和ケア充実診療所・病院加算と統合することを提案している。

急性期入院医療では、拠点的な急性期機能と一般的な急性期機能といった新たな急性期の区分を設けようとしているが、在宅医療においても、積極的な在宅医療機能と一般的な在宅医療機能の区分を作ろうとしているかのように見える。

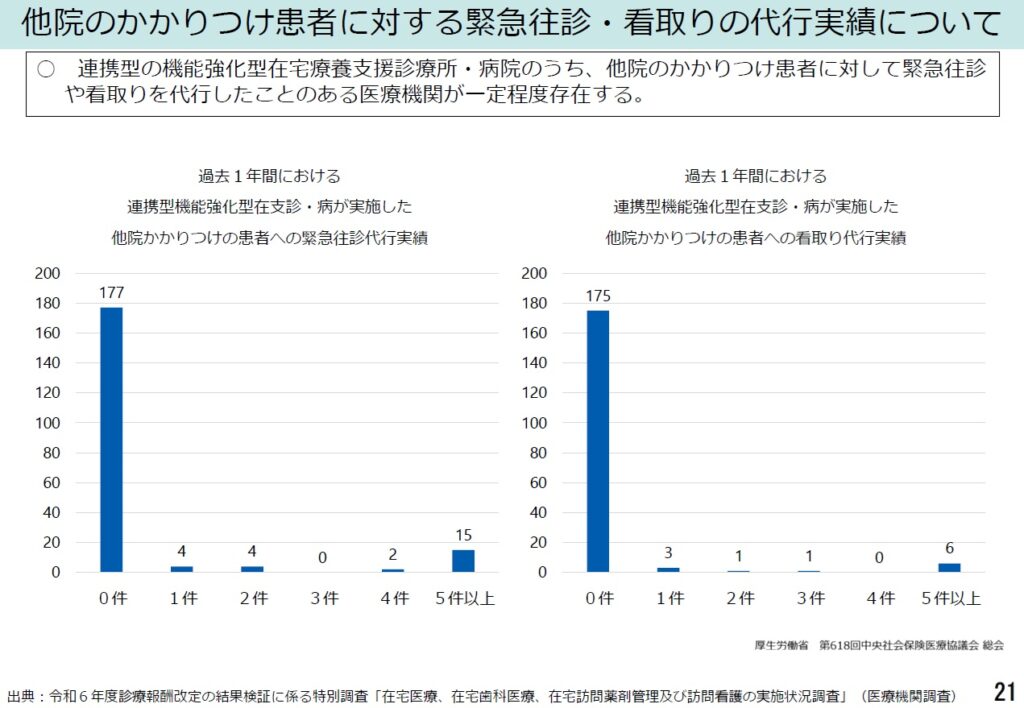

連携で貢献する医療機関についてだが、連携の度合いにも差があることが確認されている。例えば、他院のかかりつけ患者に対する緊急往診や看取りの代行の実績にも差がある(図3)。

こうした実態から、厚生労働省からは連携で貢献する医療機関に対しても、地域の24時間往診体制への貢献の度合いに応じてきめ細かな評価をしていくことなどを提案している。

なお、厚生労働省からは在支診・在支病に対してBCPの策定を要件に加えることも提案されている(図4)。

要介護度の低い患者に対する在宅時医学総合管理料等の評価の適正化

在宅医療におけるかかりつけ医機能の評価といえるのが、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(以降、在医総管・施設総管)だ。今回、厚生労働省からはこれらにおいて、要介護度や医療依存度が高い患者に対する加算等の評価はあるものの、要介護度等が低い患者に対する評価がないことから、新たな評価の設定が提案されている。

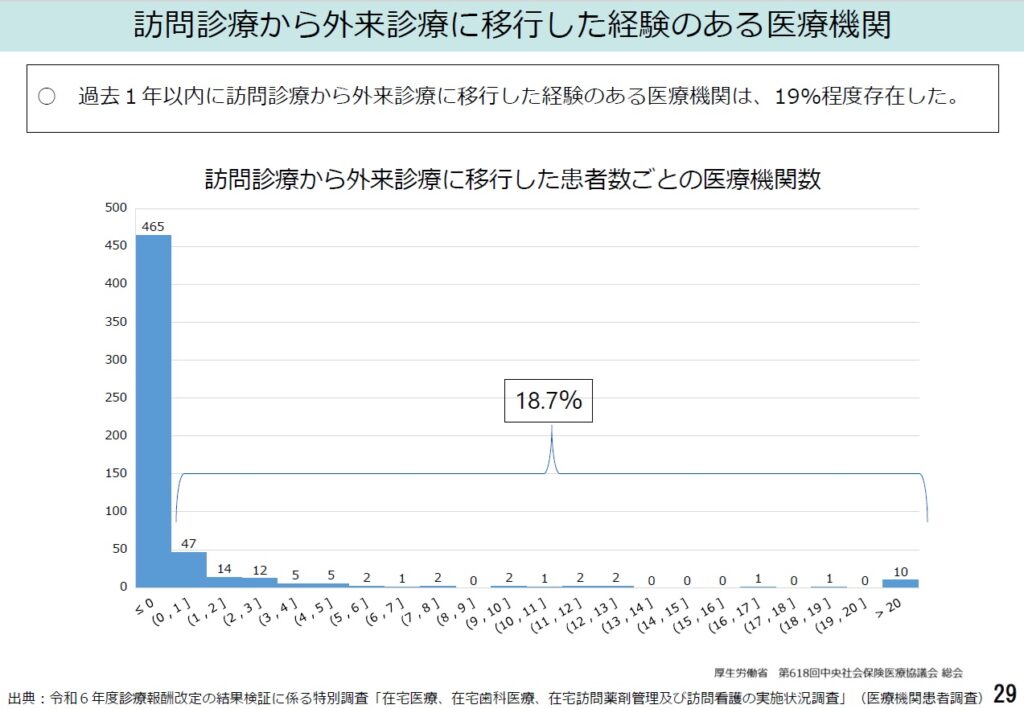

実際に、訪問診療から外来診療に移行したという医療機関が約19%(n=572)確認されている(図5)。要介護度が低い、医療依存度が高くない在宅患者が一定程度いることを示しているといえる。

なお、この在医総管・施設総管については、医師派遣によって確保しているへき地診療所において、かかりつけの在宅患者の時間外対応体制を、当該医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保している場合は、へき地診療所での算定を可能とすることも提案されている。