【医療業界動向コラム】第158回 拠点的な急性期機能と一般的な急性期機能の評価指標の検討が進む

2025.10.07

令和7年9月18日、令和7年度第12回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催された。前回(第157回)は、働き方改革関連と透析医療について確認したが、今回は急性期入院医療の指標について確認したい。

救急搬送の受入れ実績の他に、医療資源投入量なども軸に指標化の検討が進む

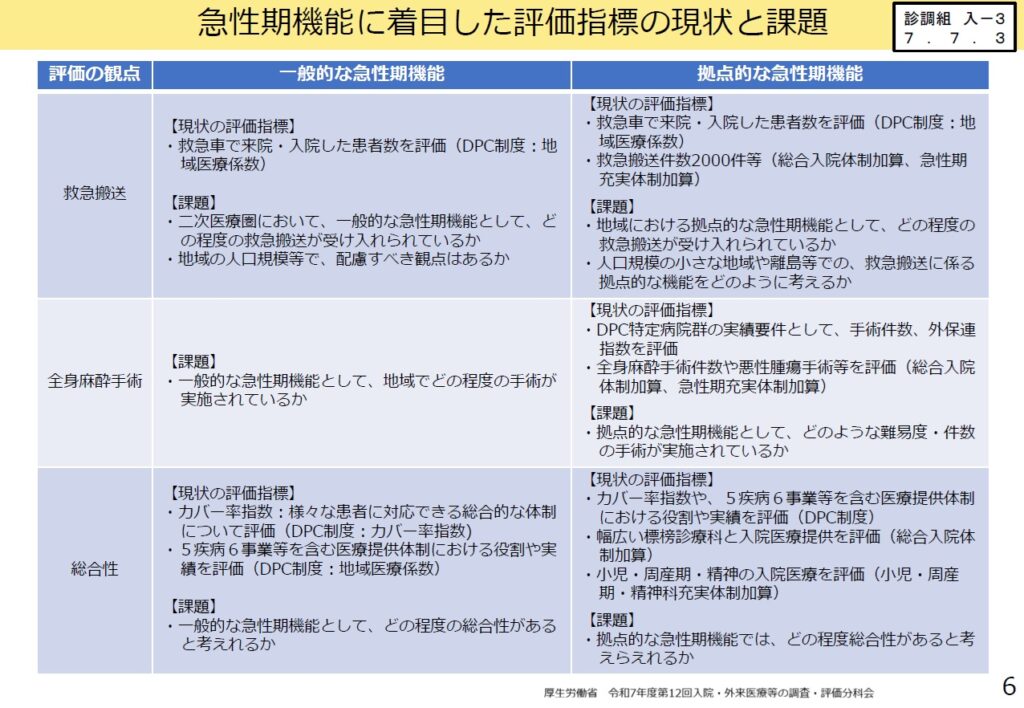

新たな地域医療構想では、新たに医療機関機能を設けて構想区域毎に医療機関の適正配置を図っていくこととなる。そこで、診療報酬も新たな地域医療構想に歩調を合わせた見直しが必要となっている。とりわけ、急性期については、診療報酬において、一般的な急性期機能と拠点的な急性期機能と棲み分けをしていく方針となっており、救急搬送の実績・全身麻酔手術の実績・総合性(診療科のバラエティ)の3つの視点で指標化を進めていくこととなっている(図1)。今回、その棲み分けのための指標を作るための分析結果が示された。

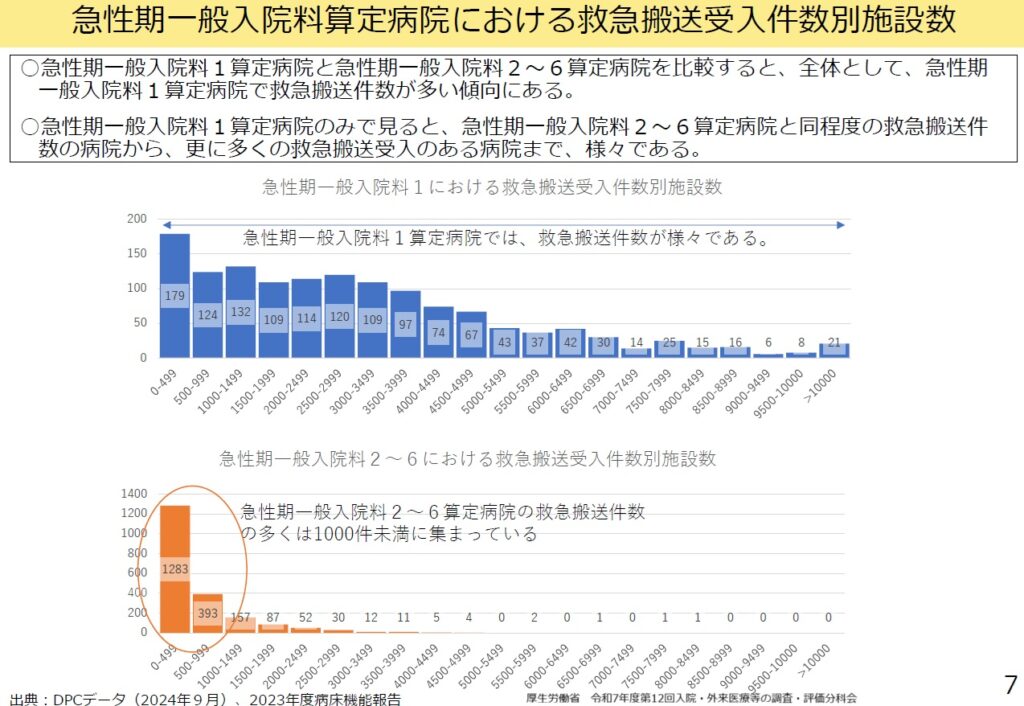

まず、救急搬送の実績についての分析結果からわかっていることは、急性期一般入院料の中でも入院料1の実績が相対的にみると高いものの病院によっては入院料2-6と同程度であるなどのばらつきがあることだ(図2)。また、救急搬送の実績が高いほど病床規模が大きく、診療密度も高く、全身麻酔手術の実績や時間外対応の実績も高いこともわかっている。

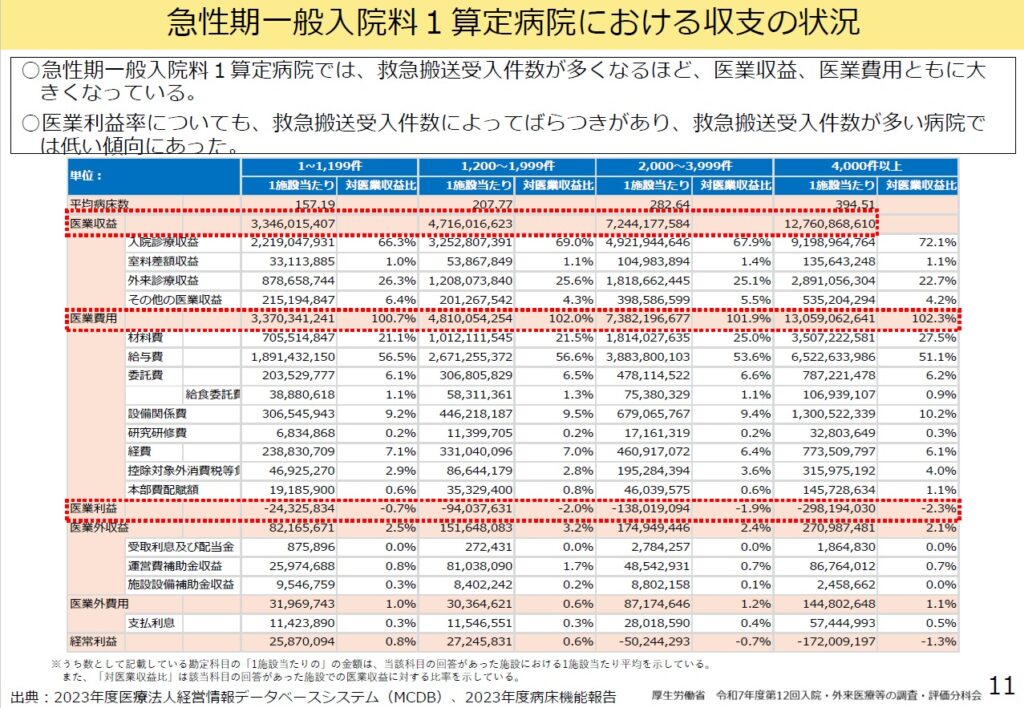

実績の高い急性期入院料1の病院は、必然的であると言ってよいかと思うが、高コスト体質になっており、医業利益率が低い傾向にあることも改めて明らかにされている(図3)。急性期の指標化と合わせて、こうした地域医療の最後の砦ともなりうる医療機関に対する経済的評価のあり方については点数設定の議論など注目されるところだ。

なお、全身麻酔手術の実績に関する観点からは、集約化が望ましい手術と、緊急性や頻度が高い疾病を対象とした、地域において均てん化が望ましい手術があることが示された。ただ、救急搬送の受入実績の高い病院の傾向からもわかるように、均てん化が望ましい手術においても、確保が困難な麻酔科医や手術関連スタッフ等の医療資源を効率的に活用するため、一定の症例数に対応することが求められるところだ。

今後の議論として考えられることは、救急搬送の受入実績や全身麻酔手術の実績だけに着目するのではなく、手術や検査等の環境の維持や医師数や医療資源投入量も踏まえた評価の在り方について議論が進められていくのではないだろうか。

急性期充実体制加算と総合入院体制加算の一本化を検討へ?

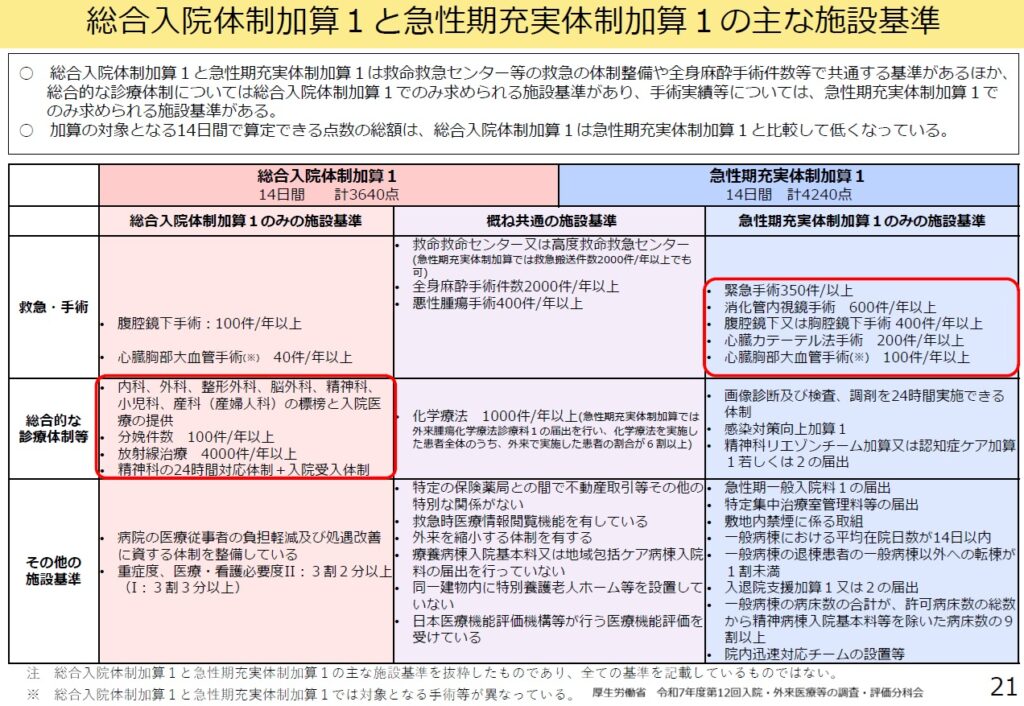

拠点的な急性期機能を担う病院の一つの指標として、急性期充実体制加算と総合入院体制加算の届出がある。急性期充実体制加算は心臓血管外科手術の実績要件からもわかるように専門性の高い高度急性期を、総合入院体制加算は総合性(診療科のバラエティ)を意識した高度急性期を志向しているものといえる(図4)。

急性期充実体制加算と総合入院体制加算を一本化し拠点的な急性期機能を評価する新たな評価に再構築していくことが考えられている。そうすることで、急性期充実体制加算の届出のある総合病院でも精神科の標榜を確保できることとなる。なお、人口が少なく、医療資源が限られた地域においては実績要件を満たすことが困難となるため、現行の総合入院体制加算3を地域の実状に合わせて届出が可能な拠点的な急性期機能として新たに再構築していくことも検討されていくだろう。また、救急搬送の実績や医師や特定行為研修修了看護師の配置数などに応じて、評価のグレードを変えていくことも考えられるだろう。