【医療業界動向コラム】第154回 令和8年度診療報酬改定に向けた回復期リハビリテーション病棟入院料に関する議論の動向を確認する

2025.09.09

令和7年8月21日、令和7年度第9回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催されている。前回は、療養病棟に関する議論について確認をしたが、今回は回復期リハビリテーション病棟入院料に関する議論を確認しよう。

リハビリテーション実績指数と重症患者基準の見直し

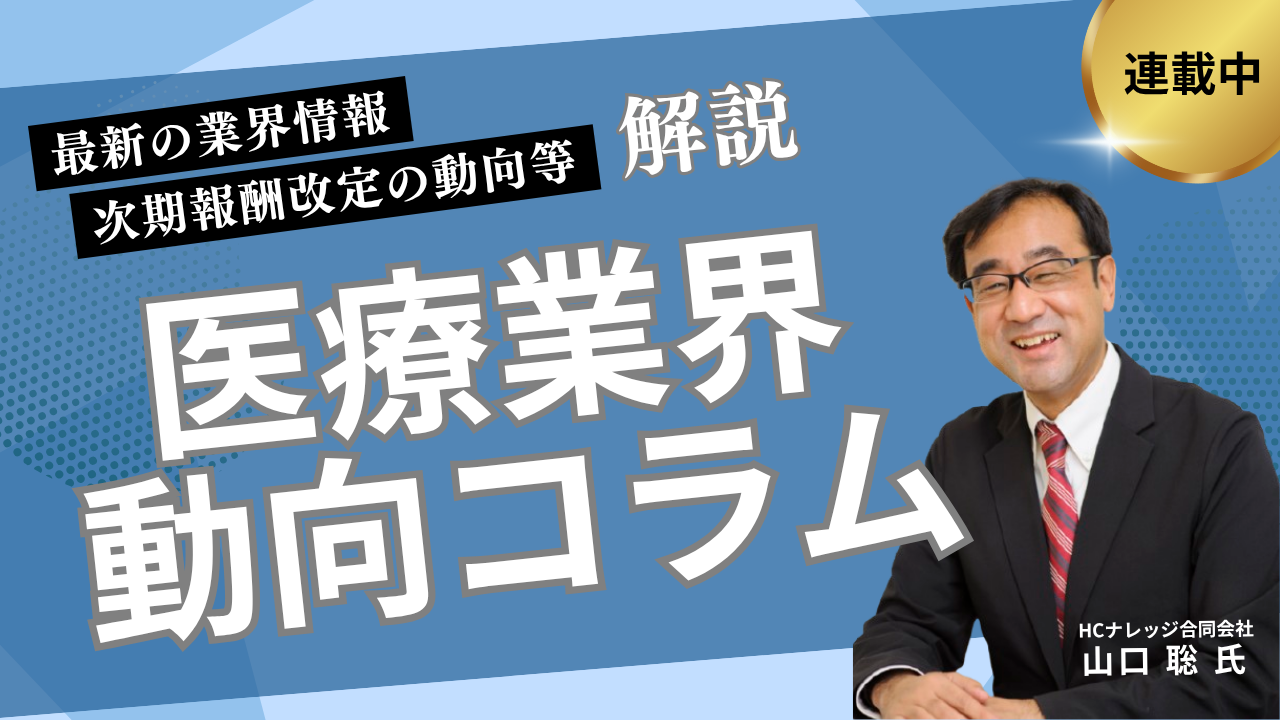

現状のリハビリテーション実績指数の計算において、80歳以上の高齢患者や入棟時FIM得点で運動項目や認知項目が低いと判定される基準に該当する場合などで除外できるルールがある。そこで、今回回復期リハビリテーション病棟におけるそれらの実績や除外患者の状況を確認したところ、多くの病院で除外対象となる患者が多く入棟していることがわかった(図1)。

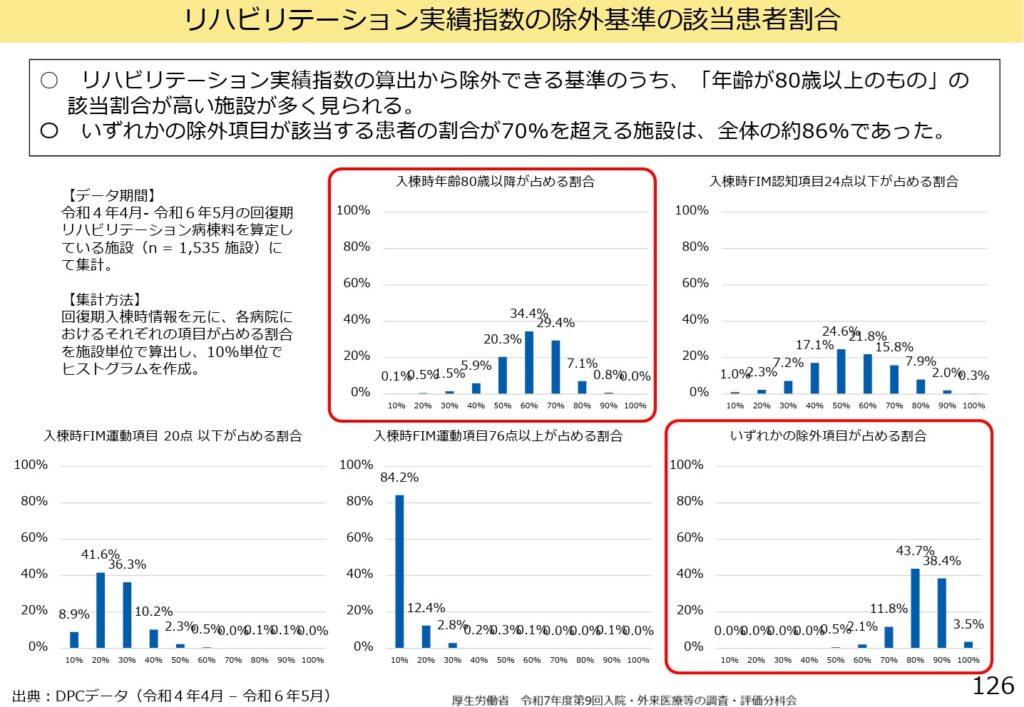

さらに、重症患者基準からの除外基準とリハビリテーション実績指数の除外基準を照らし合わせてみると、重症患者基準の「FIM55点以下の患者」とリハビリテーション実績指数の「FIM運動項目20点以下の患者」と「FIM認知項目24点以下の患者」は重複しているケースが多くあるように見える。そこで、回復期リハビリテーション病棟の状況を確認すると、「FIM運動項目20点以下の患者」は約50%、「FIM認知項目24点以下の患者」は約86%も入棟していることがわかっている(図2)。

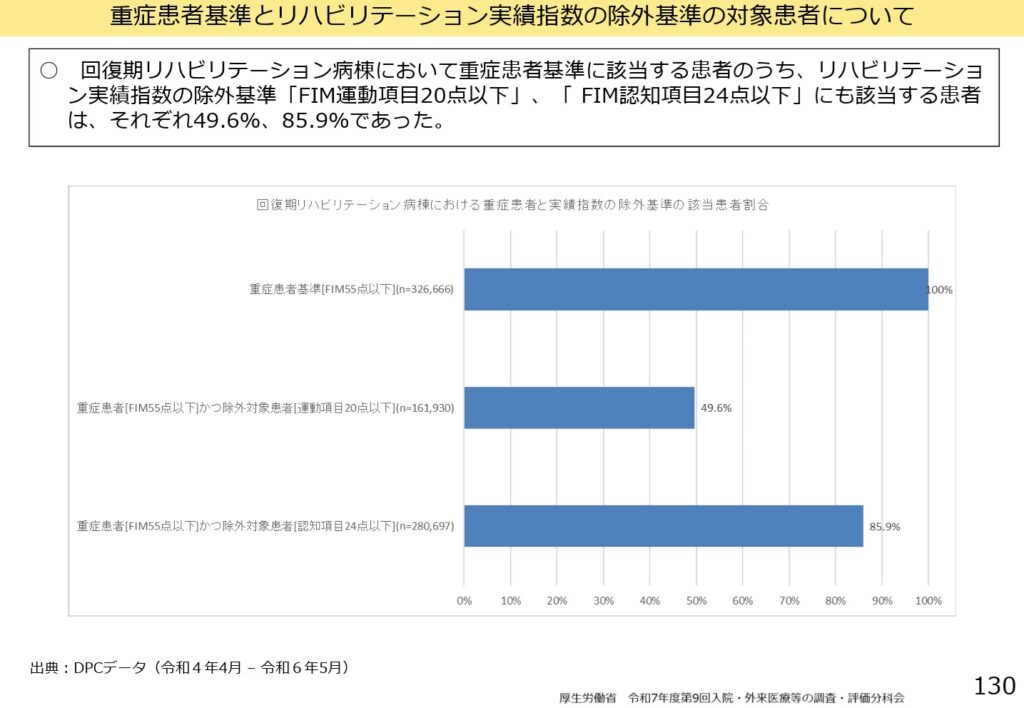

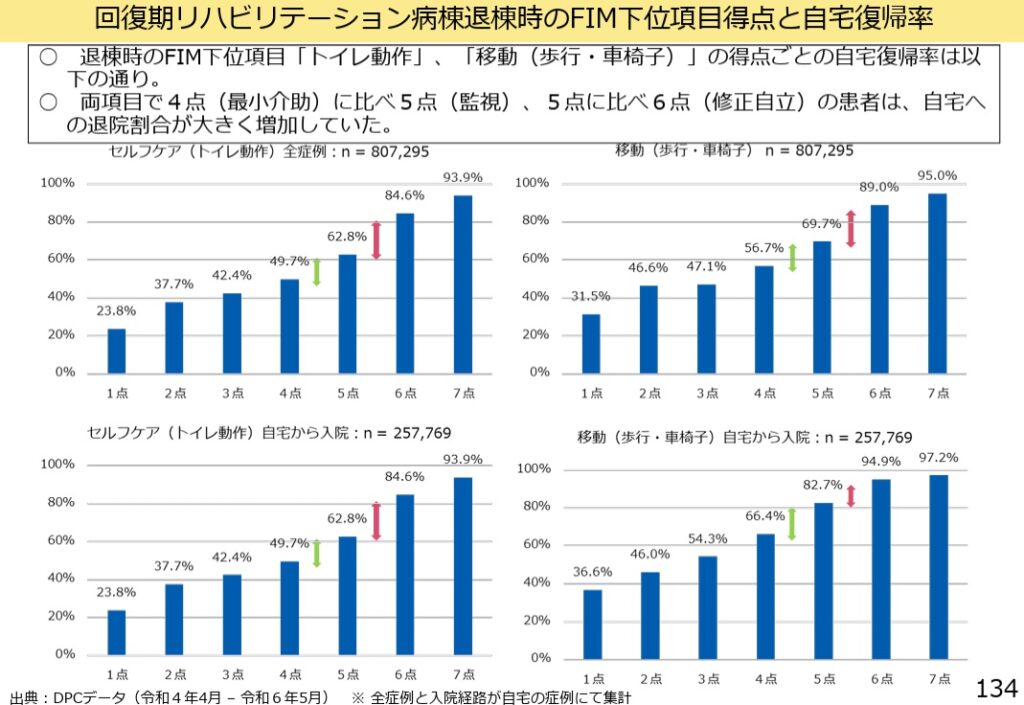

病棟の種類に関係なく、高齢患者割合が高くなっていることや認知症とはいかないまでも認知能力が低下している高齢患者が増えていることを考えると、リハビリテーション実績指数と重症患者基準の除外基準に関する見直しは必須のように見える。高齢患者に対するFIM利得も踏まえた効果的なリハビリテーション提供の在り方を考えていく必要が出てくる。そこで、今回の分科会で提示されたのが、FIMの運動項目にある「トイレ動作」と「歩行・車椅子」の入棟時から退棟時の改善度合いが自宅への退院割合が高いというデータだ(図3)。

除外基準の見直しだけではなく、現状の除外基準に該当する患者に対するリハビリテーションメニューやFIM利得の設定など検討される可能性がある。

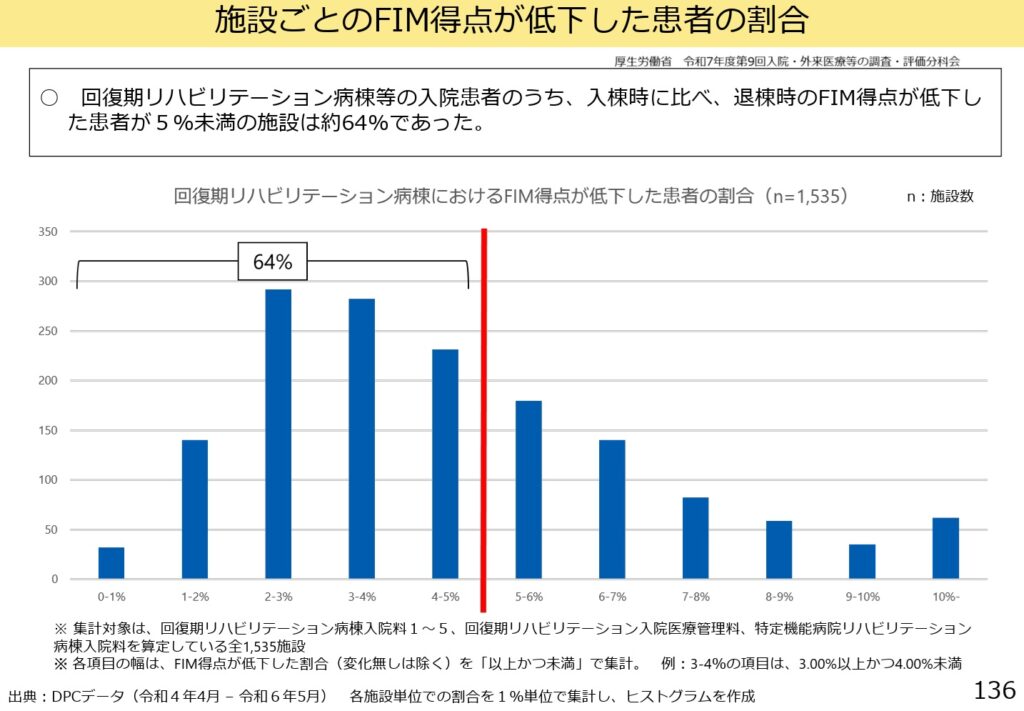

なお、退棟時にFIM利得が低下している患者の状況も報告されている点にも注視をしておきたい(図4)。リハビリテーションには成果が求められるということだ。

廃用症候群リハビリテーション料

以前の本分科会でも議論になった、廃用症候群リハビリテーション料のFIM利得が小さいことに関連し、算定上限の見直しについて改めて議論された。前回改定では、運動器リハビリテーション料に対して新たな算定上限が設けられたところだが、診療報酬改定後の調査によると改定前とFIM利得に大きな変化がないことがわかっている。次回改定では、廃用症候群リハビリテーション料についても新たな算定上限は設けられる可能性が高いと言えるだろう。

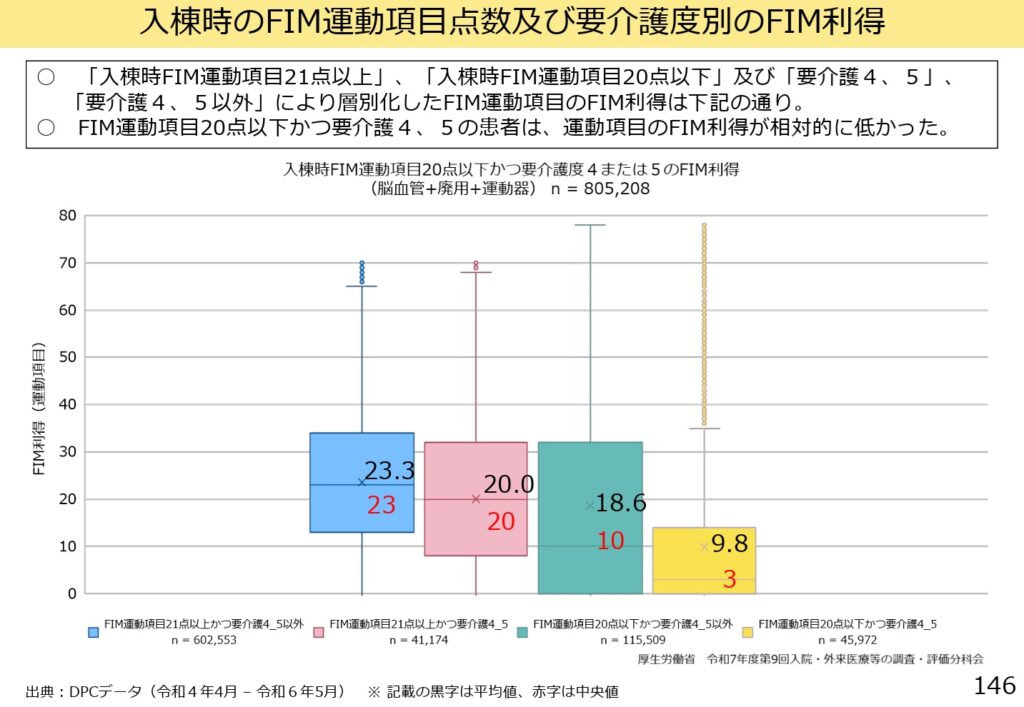

また、今回の分科会では新たに入棟時のFIM運動項目が20点以下かつ要介護4、5の患者は、1日あたりの平均リハビリ実施単位数は相対的に多い、といったデータが示された(図5)。要介護度4・5ということなので、ベッド上でのリハビリテーションとなっていることだが、それだけではない、別のアプローチ方法などを組み合わせることなどが重要であることが言及されている。

さらに、排尿自立支援と摂食嚥下機能の回復に関する診療報酬の算定状況も新たに示され、いずれも非常に低いことが明らかにされた。摂食嚥下機能の回復に関する状況は、前回診療報酬改定の議論の中でも課題として上がっていた。退院後の日常生活を考える上では重要だといえ、次回の診療報酬改定において要件の見直しなど考えられるだろう。