【医療業界動向コラム】第152回 新たな地域医療構想策定ガイドライン作成に向け、人口規模に応じた医療機関機能の考え方が示される

2025.08.26

令和7年8月8日、第2回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会が開催された。新たな地域医療構想策定ガイドライン作成に向け、主に急性期拠点機能をどのように配置していくか、求められる要件をどうするか、といった議論と医療従事者の確保について議論されている。医療従事者の確保については、「医師養成課程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」での議論内容や第8次医療計画にある薬剤師確保対策や看護師確保対策の進捗状況などと情報共有をしながら進め、ガイドラインに反映していく方針だ。

医療機関の築年数や病床稼働率等を参考に急性期拠点機能の配置を

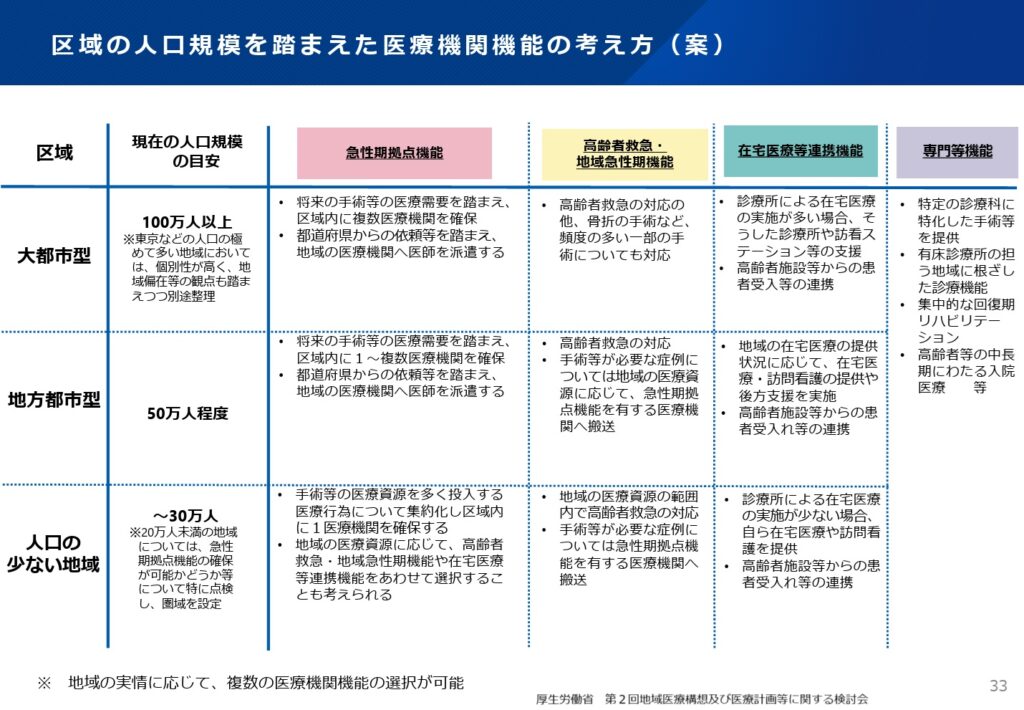

第1回目の本検討会で、区域の人口規模を踏まえた医療機関機能報告の考え方が示されている(図1)。人口規模の目安と規模に応じた急性期拠点機能の配置数の目安が盛り込まれている。

図1 医療機関機能の考え方(案)(クリックで拡大表示)

人口100万人以上の大都市では急性期拠点機能は複数施設、人口50万人程度の地方都市では急性期拠点機能を1〜複数施設、人口30万人未満の人口の少ない地域では急性期拠点機能を1施設、といった具合だ。あくまでも目安であることに注意が必要だ。また、人口20万人未満の地域では急性期拠点機能の確保の有無を確認したうえで構想区域の設定を考えるとなっている。

その他の機能では配置数の目安などは設定されていないが、大都市型の区域以外の高齢者救急・地域急性期機能についてみると、急性期拠点機能との連携が重視されている事がわかる。難易度の高い手術等については急性期拠点機能に対象となる患者を送るイメージだ。

構想区域ごとに医療機関機能を明確にしていくためには基礎となるデータ、医療機関そのものの機能や所有する医療機器や人材の把握が重要になる。急性期拠点機能についてみると、救急搬送の受け入れや手術等の実績に加えて、病床数・病床稼働率や築年数を盛り込むことを検討している。ここで注目されるのは築年数も盛り込まれている点だ。病院の建設ラッシュは1985年の第一次医療計画改正で二次医療圏毎に基準病床数(当時は必要病床数と表現。現在の地域医療構想でいう必要病床数とは異なる)が設定されたのが契機となって、駆け込み増床が起きた。建物の法定耐用年数は39年。1985年から39年後は2024年。現行の地域医療構想の当初設定されたゴールの時期だ。また第4次医療法改正(2001年)で、一般病床の病床面積について患者1人当たり6.4平方メートル以上に引き上げられている。この引上げへの対応は、建替えなどのタイミングで実施することとなっていることに改めて注意したい。

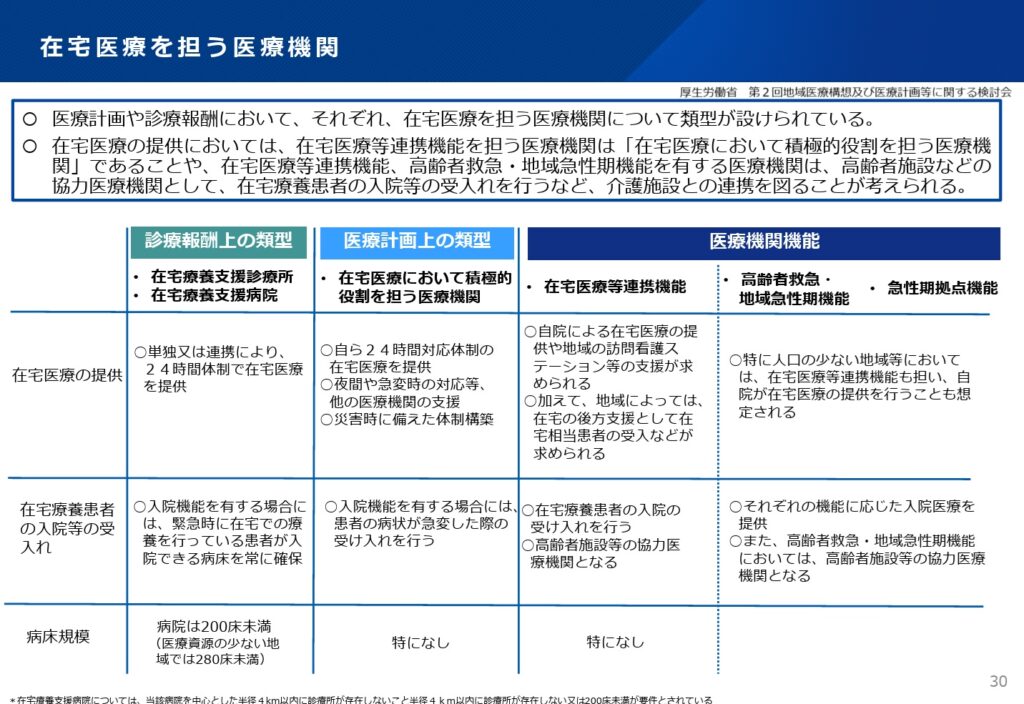

医療機関機能報告では、在宅医療等連携機能も設定される。今回の検討会では、在宅医療に関する診療報酬・医療計画・医療機関機能の整合性、そしてどういった役割を地域ごとに求めていくかについても議論されている(図2)。

図2 在宅医療を担う医療機関について(クリックで拡大表示)

在宅医療において積極的役割を担う医療機関や高齢者施設等の協力医療機関となることや、協力状況を地域の医療機関、高齢者施設、消防などとの間で共有することを求めること、地域において在宅医療の提供が少ない場合は、訪問看護ステーションを有する等、常時在宅医療や訪問看護を提供すること等を役割として求めていくことが検討されることとなりそうだ。

山口 聡 氏

HCナレッジ合同会社 代表社員

1997年3月に福岡大学法学部経営法学科を卒業後、出版社の勤務を経て、2008年7月より医業経営コンサルティング会社へ。 医業経営コンサルティング会社では医療政策情報の収集・分析業務の他、医療機関をはじめ、医療関連団体や医療周辺企業での医 療政策や病院経営に関する講演・研修を行う。 2021年10月、HCナレッジ合同会社を創業。

https://www.hckn.work