【医療業界動向コラム】第163回 令和8年度診療報酬改定に向け、療養病棟入院基本料の見直しの方向性が示される

2025.11.11

令和7年10月29日、第623回中央社会保険医療協議会 総会が開催されている。令和8年度診療報酬改定に向け、療養病棟・障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟、身体的拘束、移植医療について議論されるとともに、医療機関を取り巻く経営環境について話し合われている。本稿では、療養病棟・障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟について確認する。

療養病棟入院基本料の該当患者割合や処置の医療区分の見直しが議論される

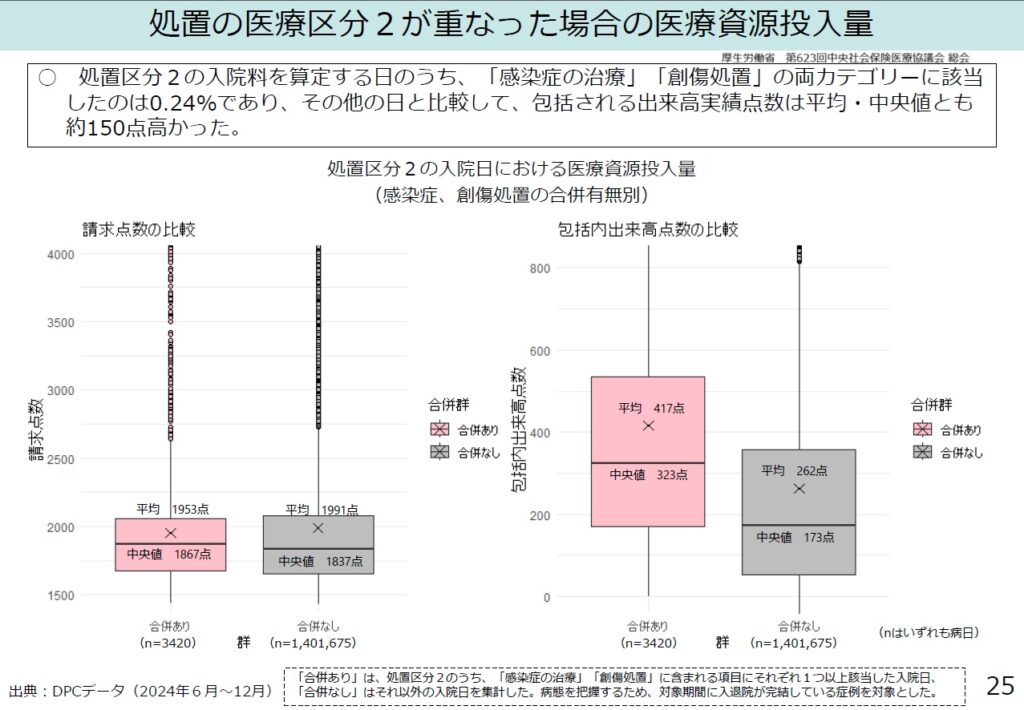

療養病棟入院基本料については、令和6年度診療報酬改定で大きな見直しがあったところ。具体的には、疾患・状態に係る3つの医療区分、処置等に係る3つの医療区分及び3つのADL区分に基づく27分類及びスモンに関する3分類の合計30分類の評価に見直しされたというもの。入院・外来医療の調査・評価分科会では、「褥瘡のある患者が肺炎を発症した場合等、同じ処置区分に該当する項目が2つ以上生じた場合についての医療資源投入量」が多くなってしまい、診療報酬点数で不都合(単一の処置を行った場合と点数が同じなのに、コスト高になってしまう)が生じることへの対応が話題になっていた(図1)。

今後、処置の医療区分2での2以上の同時処置・治療に対する加算などの評価が考えられそうだ。

また、こちらも入院・外来医療等の調査・評価分科会であった意見として「入院料2の場合でも、医療区分2・3の患者が6割を超える施設がほとんどである」というものがあったことに関する議論があった(図2)

データからもわかるように、療養病棟入院基本料2の約98%を超える病院で要件を満たしていることから、基準を6割以上に引き上げることとなりそうだ。一方で、注意してみておきたいのは療養病棟入院基本料1では、約86%の病院で基準を上回る9割以上となっていることだ。基準の引き上げも含め、議論が行われる可能性もあるだろう点に注意したい。

近年の療養病棟入院基本料に関する評価では、とにかく「中心静脈栄養」からの離脱が大きなテーマだったと言える。長期期間留置することによる感染症などのリスク、そもそもの問題としてのADL低下と身体的拘束の原因になる、というのがその主な理由であり、療養病棟とはいえ、在宅復帰を目指していくべきものと考えられているからだ。そこで、令和6年度診療報酬改定で新設されたのが「経腸栄養管理加算」だ。しかしながら、算定実績はすこぶる低調だ。

今回の議論では厚生労働省から「経腸栄養管理加算や、摂食嚥下機能回復体制加算について、中心静脈栄養の実施が前提の要件となっているために、そうした患者を減らしている施設の取組が評価されにくい施設基準となっている可能性がある」との考えが示された。そもそも入棟前に1か月以上中心静脈栄養を実施していた対象となる患者がいないこともさることながら、早期に経腸栄養への移行に取組むため中心静脈栄養を実施する期間が「長期間」とは言い難い結果となった、ということが考えられるということだ。そこで、「長期間」といった文言を見直し、早期移行を評価する内容もしくは期間に応じた評価区分なども考えられそうだ。

なお、今回の議論ではなかったようだが、栄養管理体制の構築がこれまでも課題として挙げられていることから、療養病棟の実情にあった栄養サポートチームに関する評価の可能性や内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影以外の摂食嚥下機能の確認による代替なども注目しておきたい。

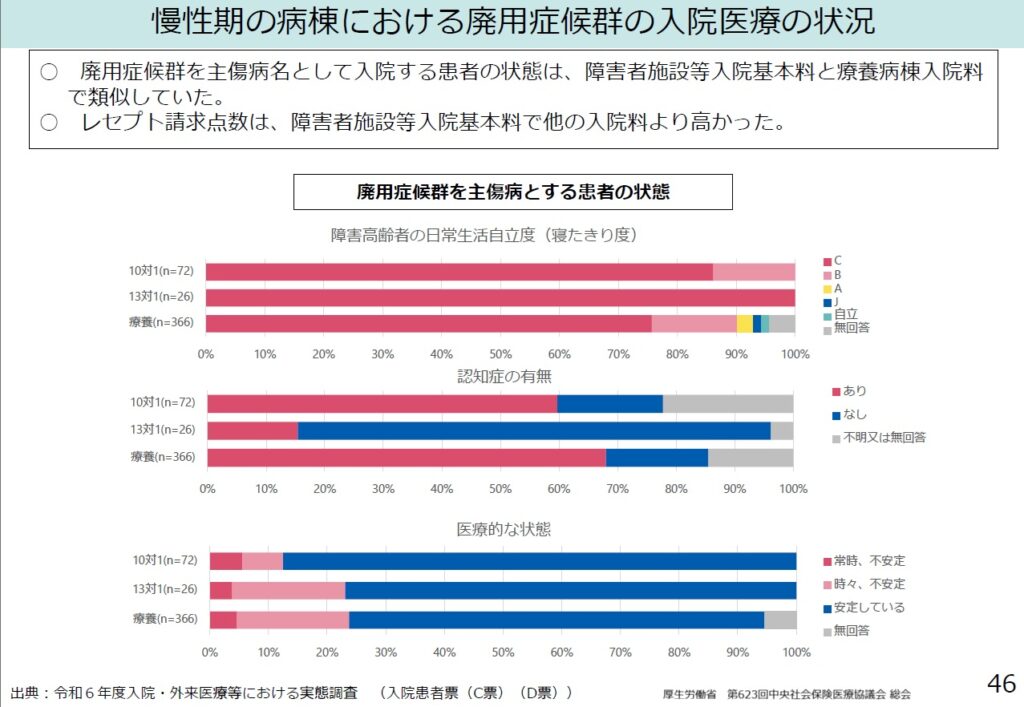

障害者施設等入院基本料・特殊疾患病棟に関する議論では、障害者施設等入院基本料10対1~15対1入院基本料を算定する病棟では、主たる病名が廃用症候群である患者の入院が多い点について議論されている(図3)。

令和6年度診療報酬改定で、透析を実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟入院基本料に準じた評価体系にしているが、同様の対応を取ることとなりそうだ。