介護業界の課題|介護事業所が取るべき対策やDXの重要性などを解説

2025.11.27

介護事業所の運営において、昨今の介護業界の課題を把握することは重要です。

深刻化する人手不足・上昇し続ける運営コスト・2025年問題や2040年問題など、介護業界には重要な課題が山積しています。

これらの課題は、個々の事業所の努力だけでは解決が難しい構造的な問題をはらんでいます。

しかし、課題の全体像を正確に把握し、有効な対策を講じることで、事業を安定させることは不可能ではありません。

本記事では、厚生労働省などの公的なデータを基に介護業界が抱える課題を多角的に分析し、DXの活用をはじめとする具体的な解決策をわかりやすく解説します。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

目次

介護業界の代表的な課題

現在の介護業界は、社会構造の変化に伴い、以下の大きな課題に直面しています。

- 介護ニーズの高まり

- 介護人材の不足

- 介護事業所数の変動

それぞれの課題について、あらためて理解を深めましょう。

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」現状と課題・論点について|厚生労働省

介護ニーズの高まり

日本の高齢化は急速に進行しています。

要介護(要支援)認定者数も年々増加し、介護サービスの需要は拡大の一途をだどっています。

しかし、需要に対して共有が追い付いつかず、介護を必要とする高齢者が適切なサービスを受けられない状況が懸念されています。

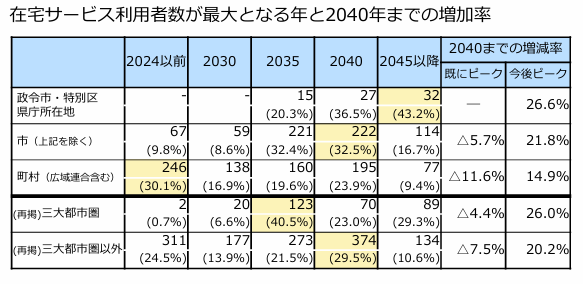

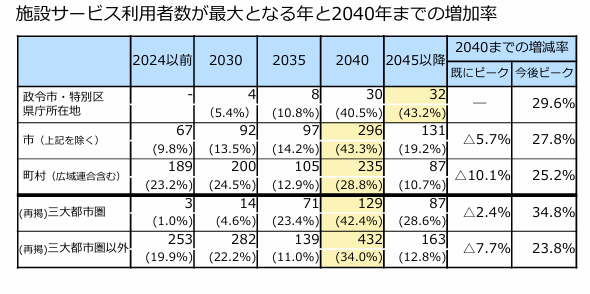

以下のグラフを見てみましょう。

出典:「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」現状と課題・論点について|厚生労働省

上記のように、2040年までには在宅系・施設系を問わず、介護サービスの利用者数がピークに達すると見られています。

介護サービスを提供する介護事業所が十分な数に達していなければ、サービスの供給を得られない利用者が増加する事態が発生しかねません。

このような事態は、「介護難民」といった言葉で表現されるように、介護を必要とする人が適切なサービスを受けられず、生活に困難を抱える状況に陥ることを示唆しています。

待機期間が長引くことで、高齢者本人だけでなく、介護を担う家族の負担も増大し、心身ともに疲弊してしまうケースも少なくありません。

そのため、介護サービスの拡充と、介護施設の増設が急務となっています。

介護人材の不足

介護ニーズの高まりに対し、介護人材の不足は深刻な問題です。

介護業界は他産業に比べて求人過多の状態が続いており、人材獲得競争は激化しています。

昨今は、さまざまな介護事業所の取り組みによって、業界全体で労働環境は改善されつつあります。

しかし、依然として人手不足が解消されない背景には、新規参入者の少なさといった構造的な問題が存在する点には注意が必要です。

これらの問題を解決するためには、介護職の待遇改善・労働環境の整備・キャリアパスの明確化・介護の魅力を積極的に発信するなど、多角的な取り組みが不可欠です。

介護職への社会的な評価を高め、将来性のある魅力的な職業として認識されるようにすることで、新規参入者の増加を図り、深刻な人手不足の解消を目指していく必要があります。

また、外国人の人材を拡充することも、有効的な施策です。

日本人に限らず、多様な人材を取り入れることで、人手不足を解消できる可能性が高まります。

介護事業所数の変動

介護ニーズの増大と人材不足は、介護事業所の経営に深刻な影響を与えており、特に小規模事業所を中心に倒産が増加傾向にあります。

この背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていることに留意しましょう。

まず、新型コロナウイルス感染症対策にかかる費用や、近年の物価高騰によるコスト増は無視できません。

消毒液やマスクなどの衛生用品の購入費用、光熱費の高騰などが事業所の経営を圧迫しています。

さらに、慢性的な人手不足は人件費の上昇を招き、経営をさらに苦しめています。

介護業界全体で人材獲得競争が激化しており、経験豊富な人材を確保するためには、より高い給与を提示せざるを得ない状況です。

介護報酬に代表される制度的な問題も、経営難に拍車をかけています。

事業所は、サービス提供にかかるコストが上昇しても、介護報酬を自由に引き上げられません。

そのため、コスト上昇分をサービス料金に転嫁することが難しく、経営基盤の弱い事業所ほど、その影響を大きく受けています。

結果として、サービスの質を維持するための投資が抑制され、人材の確保も難しくなるという悪循環に陥る可能性があります。

これらの要因が複合的に作用し、介護事業所の経営を圧迫し、倒産のような最悪な事態を招いていることに注意しましょう。

介護業界の2025年問題・2040年問題

介護業界の課題を語るうえで避けて通れないのが、「2025年問題」と、その先に控える「2040年問題」です。

これらは日本の人口構造の大きな転換点であり、介護需要と供給に決定的な影響を与えます。

2025年問題とは、戦後のベビーブームに生まれた団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで生じる社会的な影響の総称です。

これにより、医療や介護の需要が爆発的に増加し、社会保障費の増大が懸念されています。

さらに深刻なのが2040年問題です。

2040年には高齢者人口がピークに達し、同時に生産年齢人口の減少がさらに進むと予測されています。

この需要と供給のアンバランスは、介護業界の存続そのものを脅かしかねません。

| 問題 | 概要 | 介護業界への影響 |

| 2025年問題 | 団塊の世代が75歳以上に到達 | 後期高齢者の急増による介護ニーズの爆発的増加 |

| 2040年問題 | 高齢者人口がピークに達する | 介護ニーズが最大化する一方、生産年齢人口の減少で担い手不足が極限に達する |

介護ニーズの最大化に備え、介護業界はさらなる人員の拡充に努める必要があります。

また、現役世代が親の介護を担う「ビジネスケアラー」の増加や、それに伴う介護離職も社会全体の問題として深刻化していくと考えられています。

参照:「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」現状と課題・論点について|厚生労働省

介護業界の課題の対処方法

深刻化する課題に対し、介護事業所は以下のような対処を実施する準備を進める必要があります。

- 労働条件の改善と働きやすい環境の実現

- 人材派遣などを活用する

- 研修体制の構築

人材の確保・定着と業務の効率化を両立させる、多角的なアプローチが不可欠です。

本章では、事業所が主体的に取り組める具体的な対処法を解説します。

労働条件の改善と働きやすい環境の実現

人材を確保し、定着率を高めるためには、職員が安心して長く働ける環境を整備することがもっとも重要です。

給与や待遇の改善を基盤として、働きがいを感じられる職場づくりが求められます。

具体的には、風通しの良い組織文化を醸成し、チームワークを促進する施策を導入することが重要です。

定期的な面談や相談窓口の設置を通じて、職員の悩みや不満を早期に把握し、解決に努めることが離職防止につながります。

アンケートを実施し、職場環境に対する意見を収集することも有効です。

得られた意見を参考に、改善策を実行することで、職員の満足度向上を図れます。

また、キャリアパス制度を明確にし、スキルアップや昇進の道筋を示すことも、職員のモチベーション維持に効果的です。

研修制度の充実や資格取得支援などを実施し、職員の成長をサポートすることが重要です。

さらに、成果を公正に評価する制度を確立し、昇給や昇進に反映させることで、職員の貢献意欲を高められます。

人材派遣などを活用する

人材確保が難しい状況では、人材派遣・人材紹介のような外部リソースの戦略的な活用が不可欠です。

人材派遣サービスは、即戦力となる人材を必要な期間だけ確保できるため、急な欠員やプロジェクト単位での人員増強に最適です。

これにより、既存社員への負担を軽減し、組織全体の生産性向上に貢献します。

また、人材紹介サービスは、企業のニーズに合致した専門スキルや経験を持つ人材を紹介してくれるため、長期的な視点での人材確保に適しています。

採用活動にかかる時間とコストを削減しながら、企業の成長を支える優秀な人材を獲得できます。

これらの外部サービスを組み合わせることで、企業の採用戦略はより柔軟かつ効果的になります。

例えば、派遣スタッフで一時的な需要に対応しつつ、紹介サービスを通じてコアメンバーとなる人材をじっくりと選定するといった戦略が考えられます。

さらに、人材派遣・紹介サービスは、業界の動向や最新のスキルに関する情報を提供してくれるため、人事戦略の立案も可能です。

外部の専門家の知見を活用することで、より競争力のある組織の構築を目指せます。

安定した人員体制を維持し、職員の負担を軽減するために、外部リソースの積極的な活用を検討しましょう。

研修体制の構築

質の高い介護サービスを提供し、職員の定着を図るためには、継続的な教育・研修体制が不可欠です。

新人職員へのOJT(On-the-Job Training)はもちろん、中堅・ベテラン職員向けのスキルアップ研修も重要です。

介護現場は、常に新しい知識や技術が求められるため、職員全員の成長をサポートする体制が不可欠となります。

資格取得支援制度を設けることも、職員の学習意欲を高め、専門性の向上につながります。

例えば、介護福祉士やケアマネジャーといった専門資格の取得を支援することで、職員のキャリアアップを促進し、モチベーション向上を実現します。

| 研修名 | 内容 |

| 新人研修 | 理念・接遇マナー・基本的な介護技術などを学ぶ研修です。介護の基礎をしっかりと学ぶことで、自信を持って業務に取り組めるようになります。 |

| 中堅研修 | リーダーシップ・指導方法・リスクマネジメントなどを学ぶ研修です。現場をまとめるリーダーとしてのスキルを磨き、後輩育成にも貢献できる人材を育成します。 |

| 資格取得支援 | 介護福祉士・ケアマネジャーなどの受験対策講座や費用補助などを学ぶ研修です。資格取得に向けたサポート体制を整えることで、職員のスキルアップを後押しします。 |

充実した研修制度は、職員が自信を持って業務に取り組むための土台となり、サービスの質の向上と離職率の低下に貢献します。

職員の成長は、そのままサービスの質に反映され、利用者の方々へのより良いケアへとつながる要素です。

また、研修制度の充実は、職員のエンゲージメントを高め、長期的なキャリア形成を支援することで、結果的に離職率の低下にも貢献します。

介護DXの実践

人手不足が深刻化する介護現場において、業務効率化と職員の負担軽減は喫緊の課題です。

その解決策として、「介護DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進は不可欠となりました。

DXとは、デジタル技術を導入することで業務の効率化や生産性の向上を図るだけでなく、組織の企業文化や経営体制の変革を目指す取り組みです。

ITやICT技術を積極的に活用し、記録業務の自動化や効率化・情報共有の円滑化・介護ロボットの導入などを進めることで、業務プロセスを根本から見直す必要があります。

介護DXは、職員がより質の高いケアに集中できる環境を作り出すだけでなく、人材確保・定着にも大きく貢献します。

魅力的な職場環境は、優秀な人材を引きつけ、定着を促すうえで重要な要素となります。

また、経営の安定化にもつながり、持続可能な介護サービス提供体制の構築が可能です。

国もICT補助金やIT導入補助金など、さまざまな支援策を通じて介護DXを後押ししています。

これらの補助金を活用することで、導入コストを抑えながら、最新のテクノロジーを導入できます。

介護業界の課題による影響が深刻化しているからこそ、介護事業者は介護DXを積極的に推進し、未来を見据えた経営戦略を構築すべきです。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

代表的な介護DXの取り組み

介護DXと一言でいっても、その手法はさまざまです。

本章では、代表的な以下の取り組みについて解説します。

- 介護ソフト

- コミュニケーションツール

- 介護ロボット

介護ソフトの導入から、コミュニケーションツールの活用や介護ロボットの導入まで、事業所の課題や規模に応じて最適なツールを選ぶことが重要です。

介護ソフト

介護ソフトは、介護現場における記録・請求・計画書作成・情報共有といった中核業務をデジタル化し、業務効率を飛躍的に向上させるシステムです。

従来の手書きで行っていた記録作業や、それに伴う転記作業を大幅に削減することで、事務作業にかかる時間を劇的に短縮し、人為的なミスを防止します。

その結果、介護職員は事務作業に費やしていた時間を、個々の利用者に寄り添った質の高いケアへと振り向けられます。

また、介護ソフトの導入は、介護事業所全体の情報共有を円滑にし、職員間の連携を強化する施策です。

リアルタイムでの情報共有により、迅速かつ適切な意思決定を支援し、利用者に対するサービスの質の向上に貢献します。

さらに、記録業務の効率化は、介護職員の精神的な負担を軽減し、より働きやすい環境づくりにもつながります。

介護ソフトは、介護現場の業務効率化・ヒューマンエラーの防止・情報共有の促進・介護サービスの質の向上に不可欠なツールです。

コミュニケーションツール

介護現場における情報共有は、利用者へのケアの質を左右する重要な要素です。

従来の方法では、口頭での伝達や記録に時間がかかり、情報伝達の遅延や誤りが生じるリスクがありました。

しかし、インカムやスマートフォンで利用できるビジネスチャットツールを導入することで、これらの課題を克服し、介護現場の効率化と安全性向上を実現できます。

ビジネスチャットツールは、リアルタイムでの情報共有を可能にし、職員間の連携をスムーズにします。

例えば、利用者の体調変化や緊急時の対応など、迅速な情報共有が求められる場面で役立つツールです。

「申し送り」にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、緊急時には関係者全員に瞬時に情報を伝達し、迅速かつ適切な対応を可能にします。

さらに、ビジネスチャットツールは、写真や動画などの視覚的な情報を共有することも容易にします。

これにより、言葉だけでは伝わりにくい状況を正確に伝えられるので、誤解や認識のズレの防止が可能です。

チーム全体での情報共有が促進され、より質の高い介護サービスの提供につながります。

情報共有の効率化は、職員の負担軽減を実現するうえでも不可欠です。

業務時間の短縮や精神的な余裕を生み出し、職員のモチベーション向上や離職率の低下にも貢献します。

介護現場におけるビジネスチャットツールの導入は、利用者へのケアの質を高めるだけでなく、職員にとっても働きやすい環境を作るための重要な一歩です。

介護ロボット

介護ロボットの活用は、特に身体的な負担が大きい業務の軽減に多大な効果を発揮します。

利用者の抱え上げや移乗をサポートする装着型のパワーアシストスーツや、夜間の見守りを行うセンサーなどが代表的です。

| 種類 | 主な機能 | 期待される効果 |

| 移乗支援ロボット | 利用者の抱え上げ・移乗を補助 | 身体的負担の軽減・腰痛予防 |

| 見守りシステム | ベッドからの離床や転倒を検知・通知 | 夜間巡回の負担軽減・事故の早期発見 |

| 排泄支援ロボット | 排泄物の処理・陰部の洗浄や乾燥 | 衛生環境の向上・利用者の尊厳保持 |

職員の腰痛予防や、夜勤の負担軽減に直接的に貢献し、安全で働きやすい職場環境を実現します。

自施設の介護サービスに合わせて、適切なツールを選びましょう。

介護DXのメリット

介護DXを推進することは、単なる業務効率化に留まらず、事業所経営に以下のようなメリットをもたらします。

- 業務の効率化と職員の負担軽減

- 人手不足への対応

- 介護サービスの質向上

介護DXのメリットを理解すれば、施策を推進する重要性を理解しやすくなります。

業務の効率化と職員の負担軽減

介護DXのもっとも直接的なメリットは、業務効率の向上と職員の負担軽減です。

特に、記録や申し送りといった間接業務にかかる時間を削減できる効果は絶大です。

| 導入ツール | 効率化される業務 | 削減効果の事例 |

| 介護記録ソフト | ケア記録・バイタル入力 | 記録にかかる時間を大幅に短縮 |

| 見守りセンサー | 夜間の巡回業務 | 夜勤職員の身体的・精神的負担を軽減 |

上記の時間を削減することで、職員は時間に追われることなく、心身ともにゆとりを持って個々の利用者と丁寧に向き合えます。

職員に余裕が生まれると、利用者の細やかな変化に気づきやすくなり、よりパーソナルなケアの提供へとつながります。

精神的な余裕は、創造的なアイデアやチームワークの向上も促し、職場全体の雰囲気を活性化させる要素です。

結果として、より質の高いケアが提供され、利用者だけでなく職員の満足度も向上するという好循環が生まれます。

人手不足への対応

業務効率化は、人員不足が深刻な介護業界において、少ない人数でも質の高いサービスを提供できる体制を構築するために不可欠です。

介護DXを推進することで、記録業務の負担軽減・情報共有の迅速化・介護ロボットの導入など、さまざまな業務効率化が可能です。

単に省人化を進めるだけでなく、介護DXは働きやすい職場環境を実現し、職員の定着率を高める効果も期待できます。

例えば、ICTを活用した情報共有システムを導入することで、職員間のコミュニケーションが円滑になり、チームワークが向上します。

また、介護ロボットの導入は、身体的な負担を軽減し、腰痛などの職業病のリスクの低減が期待できる要素です。

さらに、ITを積極的に活用する先進的なイメージは、採用活動において若年層へのアピールポイントとなり、人材確保の面でも有利に働きます。

デジタルネイティブ世代にとって、IT環境が整っていることは魅力的な要素であり、優秀な人材を集めるうえで重要な戦略です。

介護DXは、業務効率化・職員の定着率向上・人材確保の側面から、介護事業の持続可能性を高める鍵です。

介護サービスの質向上

収集したデータを分析・活用することで、科学的介護を実践できる点は、介護現場における大きなメリットです。

利用者のバイタルデータや、睡眠時間・食事量などの行動パターンを客観的なデータとして把握・蓄積することで、見過ごされてきた変化の兆候の早期発見が可能です。

これらのデータを分析することで、利用者の状態に合わせた、より個別化された最適なケアプランを作成できます。

例えば、ある利用者の睡眠時間が徐々に短くなったことを示すデータがあれば、原因を探り、睡眠環境の改善や生活リズムの見直しなどの対策を検討できます。

勘や経験だけに頼らない、データに基づいた根拠のあるケアは、介護サービスの質の向上に直結し、結果として利用者のQOL(生活の質)の向上に大きく貢献する要素です。

また、客観的なデータは、介護スタッフ間の情報共有を円滑にし、チーム全体で質の高いケアを提供することにもつながります。

さらに、データに基づいた改善活動を繰り返すことで、介護サービスの継続的な改善も期待できます。

本稿にもあるように、介護業界は今、慢性的な人材不足と経営環境の厳しさという二重の課題に直面しています。高齢化により介護ニーズは拡大する一方で、担い手の確保が追いつかず、特に小規模事業所では人件費や物価高騰の影響を強く受けています。その結果、運営の継続が難しくなる事例も増加しており、職員の負担増とサービス品質の低下が懸念されています。こうした状況の中で注目されているのが「介護DX」です。単なるIT導入ではなく、業務の流れや組織文化を見直し、生産性を高めながら職員の働きやすさを向上させる包括的な変革が求められています。現場に適したツール選定、職員教育、導入後のフォローアップ体制を整えることが重要です。DXはコスト削減策ではなく、介護の質と持続可能性を高めるための未来への投資として位置づけることが望まれます。

なお、株式会社ワイズマンでは「介護・福祉向け製品総合パンフレット」を無料で配布中です。

手軽に業務改善を始めたいとお考えの方は、ぜひご活用ください。

他にも「介護ソフト選びガイドブック〜料金形態・機能など4つのポイントをご紹介」などお役立ち資料もご準備しています。

介護業界の課題と向き合うことが事業所の経営安定化につながる

介護業界の課題を乗り越え、持続可能な事業を運営していくためには、現状を正しく認識し、変化に主体的に対応していく姿勢が不可欠です。

特に、介護DXの推進は、人手不足の解消・業務負担の軽減・介護サービスの質の向上といった、業界が抱える複数の課題を同時に解決しうる強力な一手です。

労働環境を改善し、働きがいのある職場を創出することは、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための最良の戦略です。

監修:梅沢 佳裕

人材開発アドバイザー

介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。