【医療業界動向コラム】第156回 内科系症例を精緻に評価する重症度、医療・介護必要度の見直し方針

2025.09.24

令和7年9月11日、令和7年度第11回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催されている。診療情報・指標等作業グループ(急性期の指標等)、DPC/PDPS等作業グループからの最終報告と包括期入院医療、重症度、医療・看護必要度(以降、看護必要度)、タスクシフトと多職種連携、特定機能病院からの逆紹介について議論されている。ここでは看護必要度について確認したい。

看護必要度のB項目の評価・測定の今後について

一般病床においては、看護配置と平均在院日数に加え、医療依存度の高い患者がどれくらいの割合で入院しているかを明確にする看護必要度による判定によって入院料がかわる。地域医療構想の推進もあり、地域の実状にあった病床数の適正化を推進するべく、近年は診療報酬改定の都度、看護必要度は見直され、急性期入院する患者像は手術を必要とする患者など外科系症例の患者ほどに重症度が高くなってきていた。しかしながら昨今は、高齢患者割合が高くなってきていること、高齢者救急が増加の傾向にある。すなわち、内科系症例の緊急入院・救急対応などが増えており、これまでの看護必要度による評価では重症度が低くなりがちとなり、結果として経営や病床機能の見直しに影響が出ているといえる。また、看護必要度のB項目についても、看護師の負担軽減の観点からもその必要性や利活用について課題とされている。

今回の議論では、B項目の扱いについてまず議論されている。B項目はある意味で、医療機関における介護度ともいえるもので、連携先からは看護・介護の労力がどれくらい必要なのかを見積もるうえで重要とも言える。しかしながら、救急搬送で入院する場合や手術患者などではそもそも身体が動かせない状況にあるケースも多いため、急性期一般入院料1においてはB項目は測定するものの、その評価結果は看護必要度の評価に反映されない。そこで、B項目自体の評価・測定自体に対する考え方を検討することとなっている。今回、B項目について様々な角度で調査・分析されている。

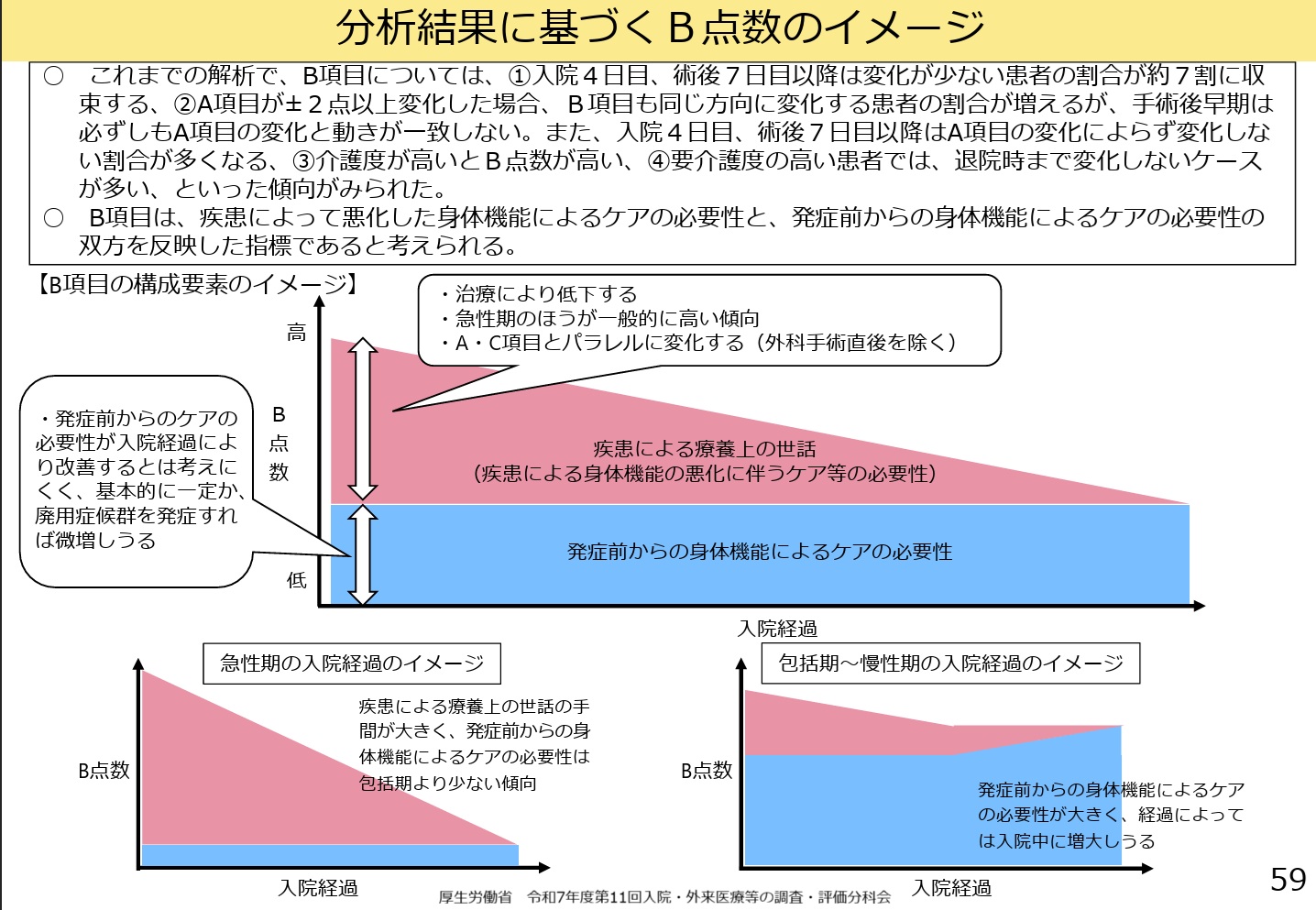

一連の調査・分析で以下のことがわかった(図1)。

・B得点は要介護度が高いほど高くなり、要介護4-5では入院時と退院時で分布の変化がほとんどみられない。

・入院7日後にB得点にほぼ変化がない患者の割合は、手術非実施症例では入院4日目に約7割、手術実施症例では術後7日目に同様に約7割。

・手術非実施症例の入院4日目以降、また手術実施症例の入院7日目以降は、重症度、医療・看護必要度について、B点数が変わらない患者の割合は6~7割、特にA項目が変化しない場合にはB項目も変化しない患者の割合が多い。また、A項目が3点以上変化した場合、B点数もA点数と同じ方向の変化を示す患者の割合が多い。

図1 分析結果に基づくB得点のイメージ(クリックして拡大表示)

これからの結果から、看護師の負担の軽減も考慮して以下のような内容で検討されそうだ。

・一般病床への入院は入院初日にB項目を測定

・急性期一般入院料の場合はA項目が大きく変化した際にB項目を追加で測定する

・包括期入院の場合は手術無しの場合は4日目以降に再度B項目を測定、手術ありの場合は7日目に再度B項目を測定する

ただ、B項目には連携先にとっての受け入れの備えに必要な情報もあることから、連携の観点からの見直しや診療報酬上の評価の検討も必要に感じる。

内科系症例をどのように反映させるか?

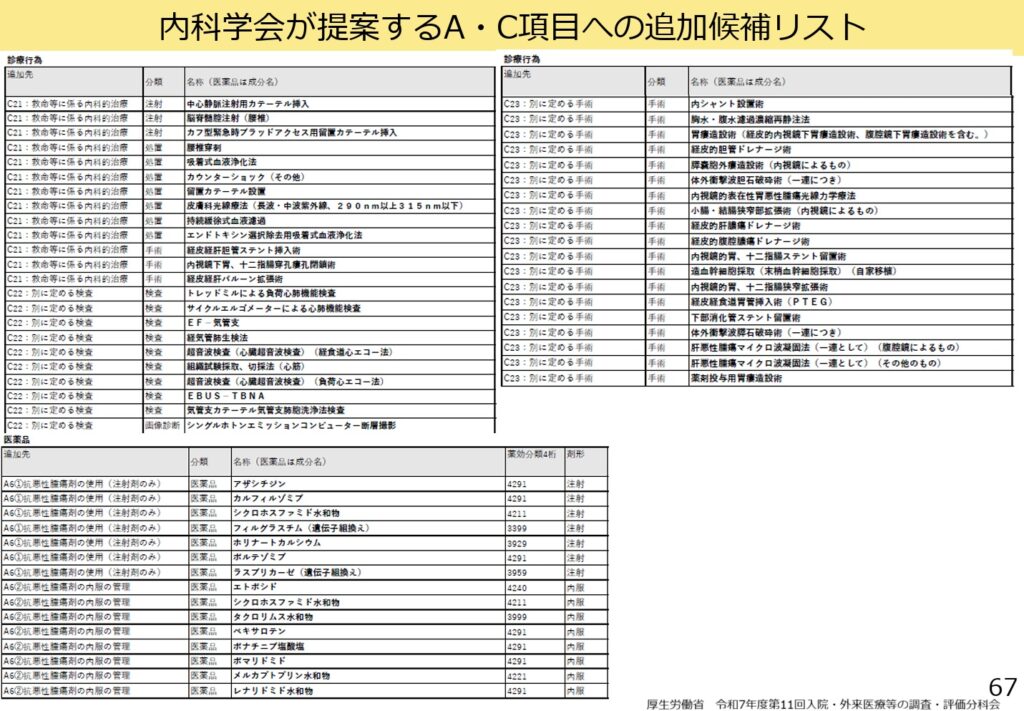

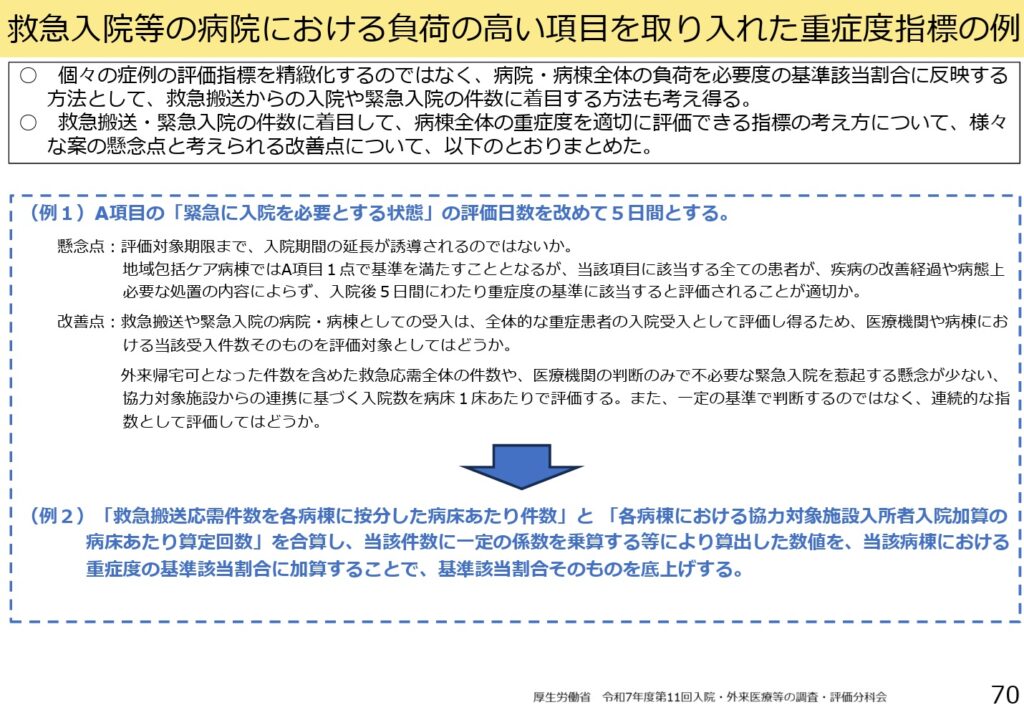

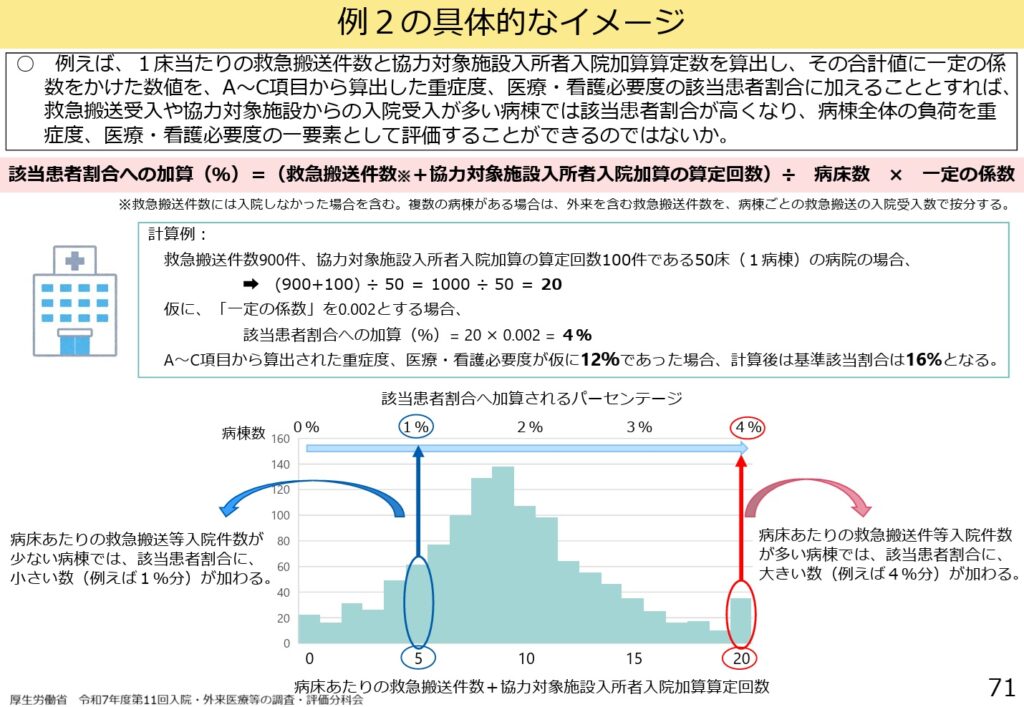

内科系症例の評価については、更に調査・分析を進め、より詳細な見直しの考え方が示された。具体的には①A・C項目の見直し(新たな処置等の項目を追加すること・図2、緊急入院の該当日数を延伸すること・図3、免疫抑制剤の点数を引き上げることなど)と②1床当たり救急搬送件数と協力対象施設入所者入院加算算定回数の合算値を看護必要度に加味した底上げ評価をすること(図4)、の2点だ。

救急搬送からの入院や緊急入院の約8割を内科系症例(手術のない症例)が占めていたことから、妥当性のある内容と言える。また、包括期入院に関する議論でも後方支援を評価する協力対象施設入所者入院加算は指標の一つとして挙げられているものの、届出自体はまだそれほど多いとは言えない状況なので、施設との平時からの連携を強化していくうえで歓迎されるべき内容と感じる。

ただ、データの集計であったり、平時からの連携といったスタッフの負担が重くなってしまうことが懸念されるところだ。協力対象施設入所者入院加算の要件自体も改めて再検討するとともに、負担を減らす、もしくは負担に見合った評価となるようにして欲しいところだ。