【医療業界動向コラム】第153回 医療依存度の高い患者割合が増加する療養病棟入院料の評価を検討へ

2025.09.02

令和7年8月21日、令和7年度第9回入院・外来医療等の調査・評価分科会が開催され、賃上げ(ベースアップ評価料等)、リハビリテーション領域、回復期リハビリテーション入院料、療養病棟入院料、食事療養費、医療資源が限られた地域の評価についての議論がおこなわれている。本稿では、療養病棟入院料の議論に焦点を当てて確認したい。

細分化された評価の妥当性を検証へ

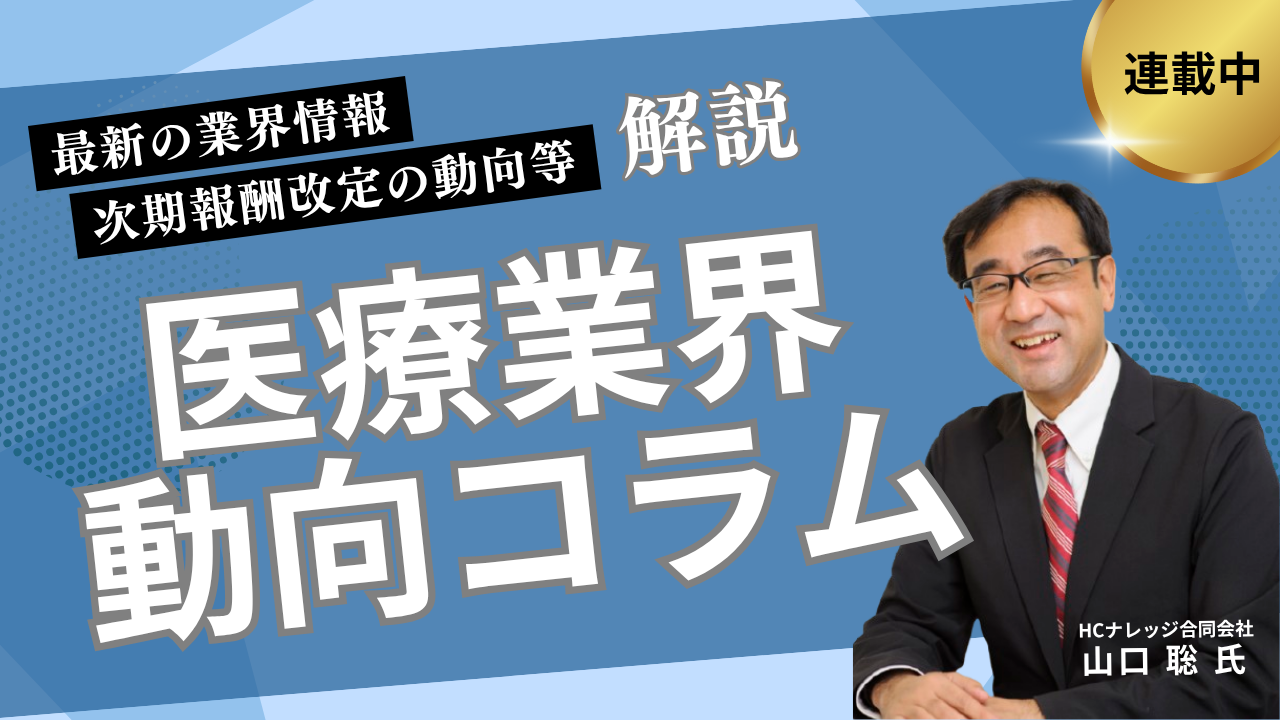

令和6年度診療報酬改定では、療養病棟入院料の評価が細分化された。療養病棟の現況を確認してみると、従前よりも医療依存度の高い患者が増加していることがわかる(図1)。急性期病床からの早期退院が促進されていることもあり、医療依存度の高い患者の転院が増えていることなどがその理由の一つと考えられる。ただ、一部の入院料においては、実際の医療資源投入量に対して点数が高いことも示されていることから、今後行われる詳細な分析結果が待たれる。

身体的拘束を極力減らすための取り組みの支援

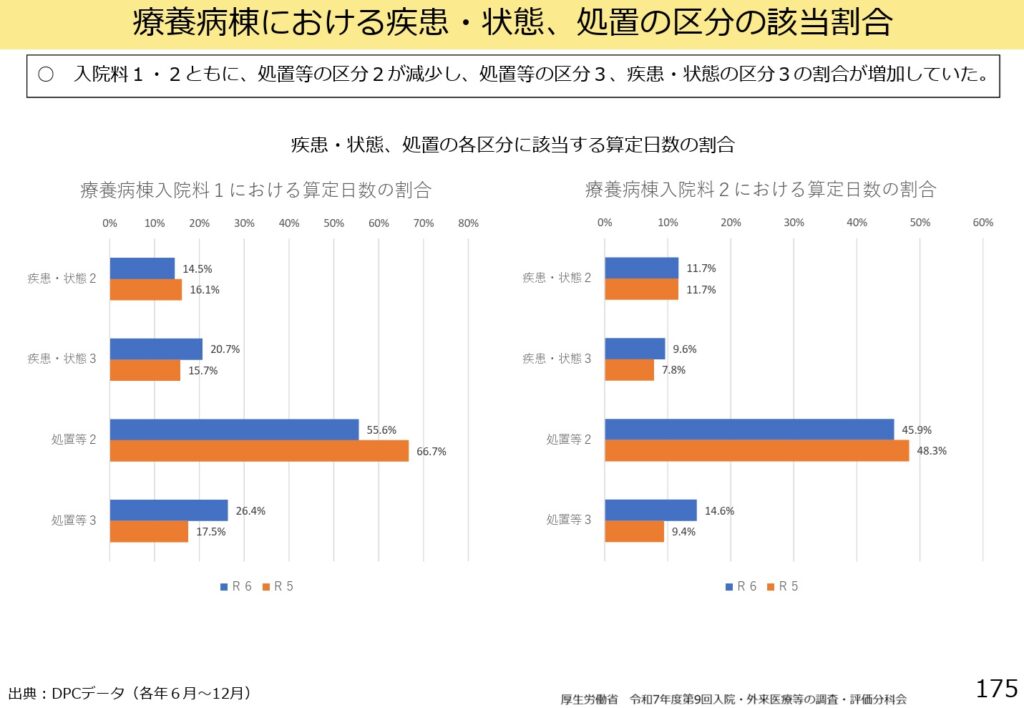

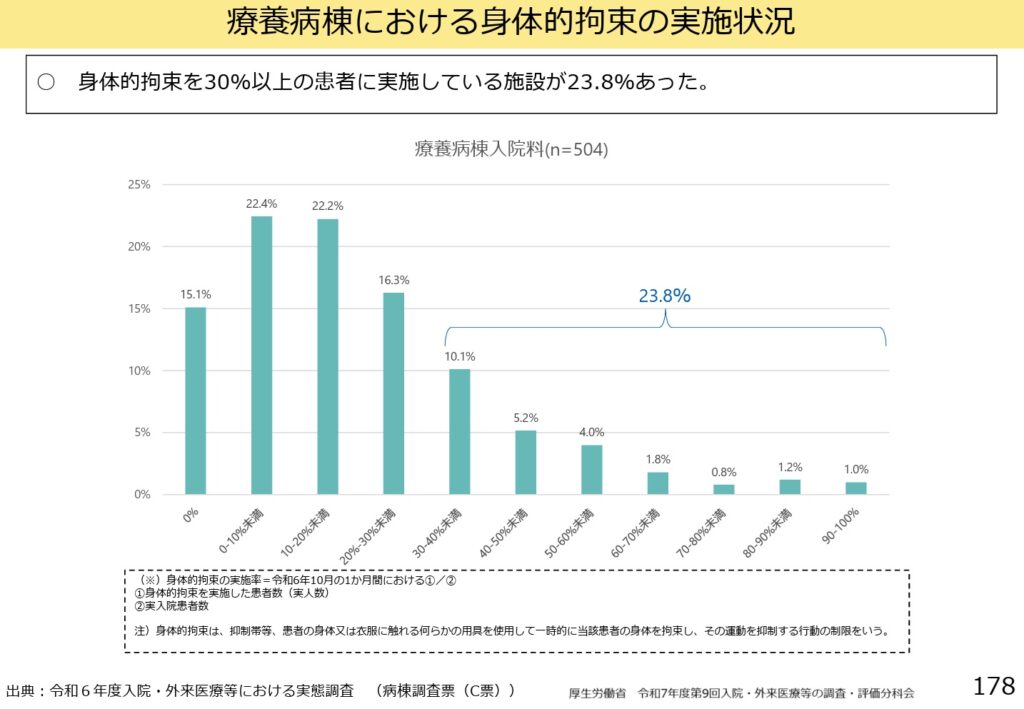

身体的拘束の状況について、入院患者の30%以上に実施している医療機関が23.8%(n=504)あることが示されている(図2)。中には、90%以上の患者に実施している医療機関が1.0%あった。さらに身体的拘束に関してみてみると、中心静脈栄養や経鼻胃管等のデバイスが挿入されている認知症の患者では身体的拘束が実施される割合が高い傾向があることと、その一方でデバイス挿入や認知症がなくても高い割合で身体的拘束を実施している病棟があったことが今回明らかにされている(図3)。

身体的拘束をせざるを得ない状況とはどういった状況なのか、それは施設の人員体制等に課題がないのか、など今後さらなる分析が進められ、身体的拘束を減らすための施策が講じられることとなるだろう。

療養病棟の実状にあった栄養サポートチームの要件を新たに検討する可能性

令和6年度診療報酬改定では、中心静脈栄養に関する扱いや経腸栄養管理加算の新設など、患者の自立度を高めることで、カテーテル感染等のリスクを抑え、看護師をはじめとする医療従事者の負担軽減を図るための栄養領域の見直しが行われたところ。しかしながら、中心静脈栄養の実施状況に大きな変化はなく、さらに中心静脈実施中の患者に高い頻度で身体拘束が実施されていることが分かっている。

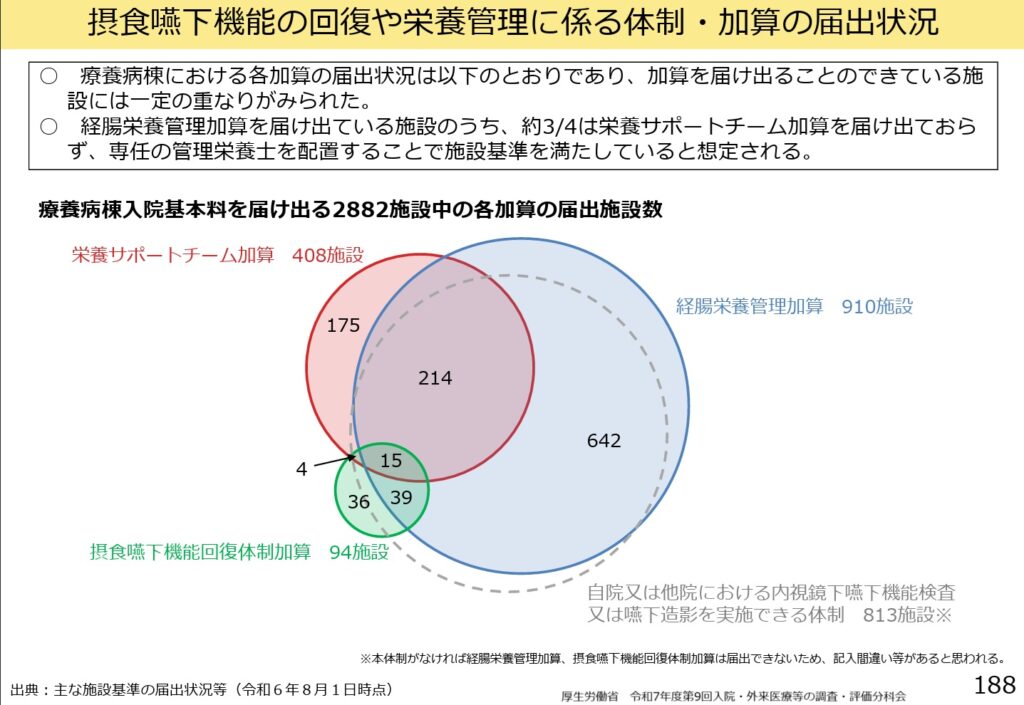

そこで、摂食嚥下機能回復体制加算や経腸栄養管理加算への取り組みを推し進めたいところ。摂食嚥下機能回復体制加算や経腸栄養管理加算の届出をしている医療機関は重複している事がわかっている(図4)。また、経腸栄養管理加算の届出ができない主な理由として、栄養サポートチームの届出ができないことが挙げられている。さらに、摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算に共通する課題として、対象となる中心静脈栄養の患者がいない、ということもわかっている。

療養病棟の現状にあった栄養サポートチームを新たに設置できることとなれば、対象となる中心静脈栄養の患者がいなくとも定期的な栄養スクリーニングを通じた栄養不良患者への適切な介入ができることが考えられる。摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算の届出しやすい要件の見直しもさることながら、療養病棟の実状にあった栄養サポートチームの評価なども注目しておきたい。

在宅復帰機能強化加算の要件を見直し、届出しやすく

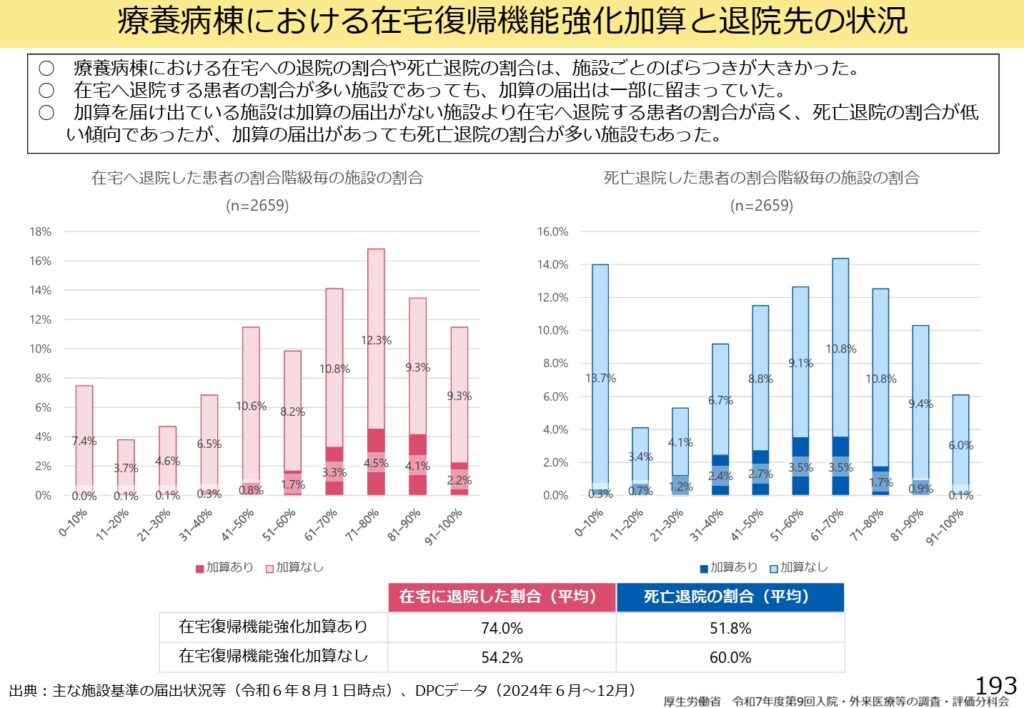

患者のADLが高まることで在宅復帰の期待も高まる。療養病棟入院料を届け出る医療機関は減少傾向にあることから、稼働率をある程度上げ、地域の医療資源を有効活用していくための整備も必要だ。そこで、在宅復帰機能強化加算が設定されているのだが、在宅への退院割合が高い施設でも加算を届け出ていない施設があることがわかっている。その一方で、届出があり在宅への退院割合が高いもの、死亡退院の割合が高い施設もあり、施設ごとのばらつきが大きいことがわかっている(図5)。

令和8年度診療報酬改定に向けて、退院後の当該医療機関からの訪問や退院患者数割合などの要件の見直しなどを通じた届け出しやすい状況を整備していくことや死亡退院割合を新たに基準として設定していくことなども考えられるだろう。

なお、障害者施設等入院基本料の病棟についても議論され、高齢患者が増えている状況を踏まえて、入院する患者像に関する検討(主傷病名に多い廃用症候群が肢体不自由として対象患者とされている可能性)がこれから行われることとなりそうだ。